背景:IoT社会とデバイスモデリングの重要性

現在、「全てのモノがインターネットにつながる時代」に向けて急速な技術の発展、社会構造の変化が起きています。その"Internet of

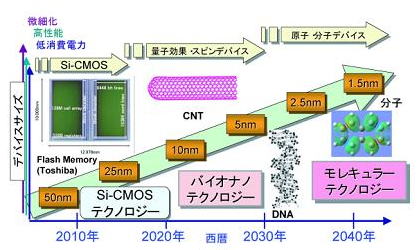

Things (IoT)" 社会の推進を牽引する半導体技術開発は、2015年頃を境に、「汎用的な半導体技術の性能向上による各製品の価値の向上」という従来的なパラダイムから、「IoTというメガトレンドを取り巻く半導体アプリケーション(ビッグデータ、モバイル通信、カーエレクトロニクス、グリーン・エネルギー技術、医学・ヘルスケアなど)を出発点として、そこからトップダウンで半導体技術に何が求められているかを考慮する事が重要である」というパラダイムへと大きくシフトしました(参考:ITRSロードマップからIRDSロードマップへ)。

IoT社会を支える技術の最小構成要素はトランジスタやメモリ、各種センサー等の素子(デバイス)であり、これらのデバイスの「IoT社会を見据えた用途に応じた開発」が求められますが、そのような研究開発において「モデリング&シミュレーション」が果たすべき役割は従来にも増して高まっています。デバイスモデリング&シミュレーションが可能にする事、期待される事は、作ろうとしているデバイスについてその性能をシミュレーションによって予測する事だけではなく、IoT社会で求められる機能の実現のために「どのような材料で、どのような構造を持った、どのような素子を作るべきか」の指針・戦略を打ちたてる事、「そのような素子を作った場合にどのような性能が見込まれるか」「どうすれば性能をもっと良く出来るか」を明らかにする事、更には、「新たな素子制御機構発見や桁違いの性能向上により、従来認識されていなかったような用途を発見すること」などが多岐に渡ります。

どのような半導体材料、新規材料に基づくデバイスでも、電子などの「情報の担い手」の挙動がその極限的な性能を決めますので、デバイスモデリング&シミュレーションにおいて基本となる道具立ては、そのような小さな(ミクロな)世界の物理学である量子物理学です。ナノ構造エレクトロニクス研究室では、IoT社会で求められる様々な半導体アプリケーションを念頭に、量子物理学に立脚したデバイスモデリング&シミュレーションによる価値創造を推進しています。

-- Nano MOS シミュレーション

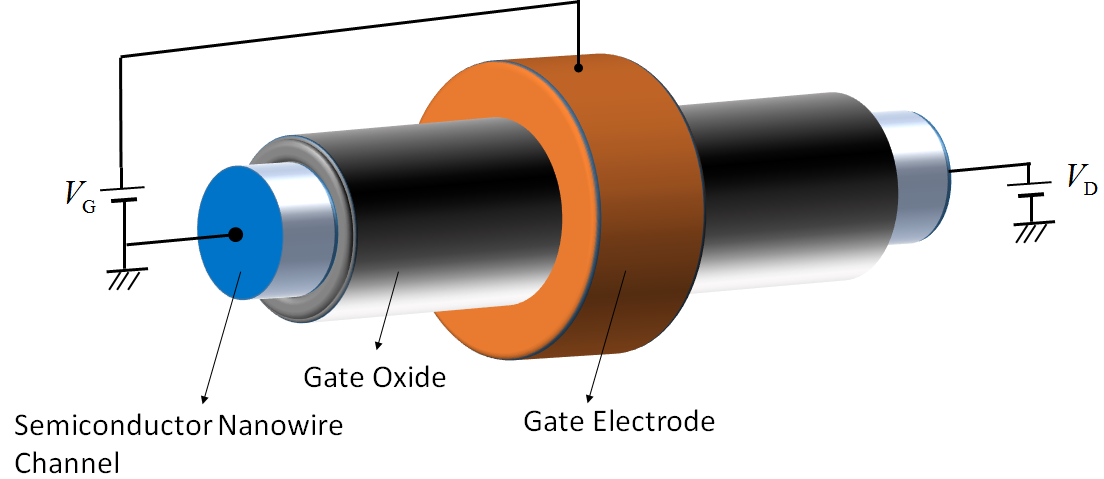

シリコン電界効果トランジスタ(MOSFET)のチャネル材料やチャネル構造を改良することで性能向上を図ろうとする試みが近年脚光を浴びています.そのチャネル構造の革新には主に二つの方向性があります.一つは,チャネルの速度・移動度を向上させるために新チャネル材料を用いる技術であり,もう一つは,短チャネル効果を抑制するために超薄膜SOI化およびマルチゲート化する技術です.これらの新技術が使われる技術世代を考えると,チャネルの断面構造やゲート絶縁膜等はナノスケールのサイズになるため,その電子状態や電子輸送を深く理解するには,量子輸送理論に立脚した量子力学的デバイスシミュレーションが不可欠となってきます.当研究室では,これまで「非平衡グリーン関数法」や「量子補正を導入したモンテカルロ法」などの先駆的なデバイス設計ツールを提案・開発し,国内外から高い評価を頂いています.将来はさらに,原子レベルでのデバイス解析が不可欠になるとの認識から,強束縛近似法や第一原理計算法と融合させた量子力学的デバイスシミュレーションの開発を進めています.

-- 新材料エレクトロニクス素子設計

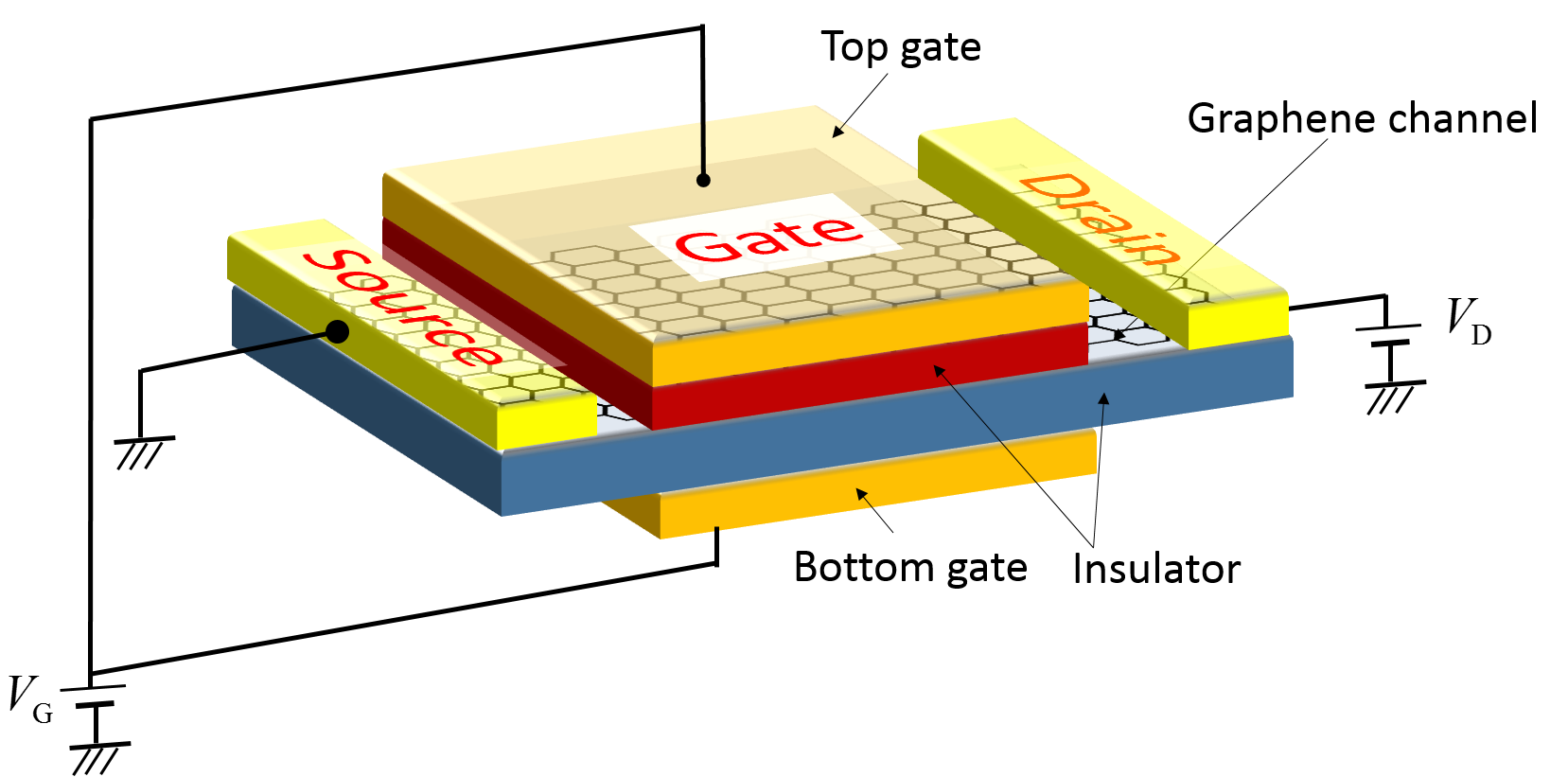

ナノメートルサイズは原子数個の大きさに相当します。このため,ナノメートルサイズの材料及びデバイス設計には、従来のマクロスコピックな現象論に代わり、個々の原子の挙動を忠実に再現する原子論的なアプローチが不可欠になります。当研究室では、強束縛近似法(タイトバインディング法)及びそれをサポートする位置づけとしての第一原理計算法を用いて、大規模集積回路(VLSI)の基本素子であるMOSFETの極限性能を探索する研究や,新型構造デバイスとして注目されているシリコンナノワイヤのデバイス設計指針、また、シリコンの次の技術として期待されるグラフェン、フォスフォレン、シリケイン、ゲルマナン、TMDCなどの二次元原子膜材料をチャネル材料に用いたMOSFETの極限性能を探索する研究を行っています。これらの新規材料の応用に関しては、論理回路応用のためのMOSFETだけではなく、光センサ、太陽電池などの受光素子、LED、レーザーなどの発光素子、熱電変換素子の研究も行っています。

-- 新概念エレクトロニクス

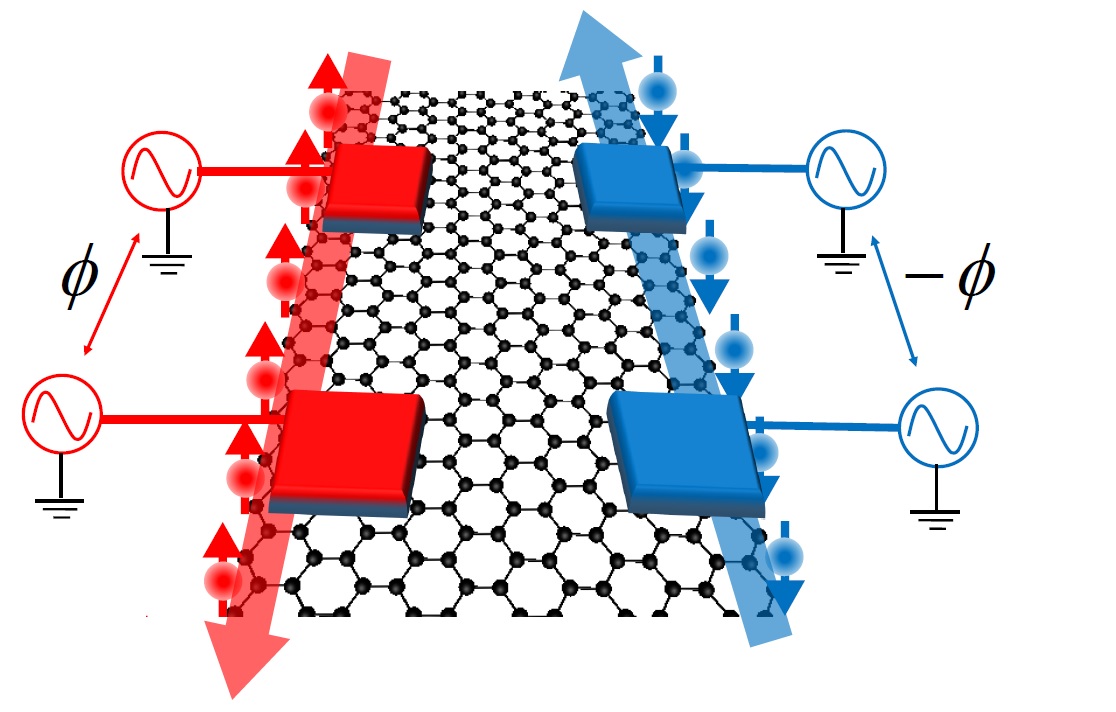

「トンネル電流で制限されるMOSFETのゲート長は2nm、実用的にはゲート長10~5nmがMOSFETの微細化限界ではないか」と考えられるようになってきています。その先にあるポストCMOSデバイスとして期待されている情報処理デバイスの方向性の一つが、物質を用いた情報(0/1のビット)処理の制御機構そのものを革新するという方向性です。例として、従来のエレクトロニクスでは電子の持つ「電荷」という属性を利用して情報の伝達を行ってきていましたが、近年、電子の持つもうひとつの属性である「スピン自由度」を積極的に用いて電子デバイス制御を行おうとする試み「スピンエレクトロニクス」が注目を集めています。当研究室では、スピンを用いたエレクトロニクス素子の可能性を更に明らかにするべく、新たな素子考案、シミュレーションによる動作予測研究を進めています.

-- 量子コンピューティング

通常の「古典的な」コンピュータにおいて、bitの0/1の情報を担う物理的実態は、(論理回路の例では)回路における電圧の低い/高いがそれに相当します。この電圧の信号は、多数の電子達の移動(電流)によって運ばれますので、論理回路の動作は電気伝導という物理現象であるとも言えます。ここで、個々の電子の振る舞いは量子力学に従い、電流もまた量子力学を用いる事でその値を計算する事が出来ますが、結局は、電流・電圧というマクロな量がbitの0/1を決めます。

一方、個々の電子の量子状態を「情報」として捉えた時、情報そのものが量子的な存在となり、これの最小単位は量子ビットという0と1の重ね合わせ状態を取りうるものになると同時に、複数の量子ビットから構成される系では量子もつれ(quantum

entanglement)という状態が現れます。これらの量子ビットの性質を利用するコンピューティング:量子コンピューティングにより、古典コンピューティングに対する本質的優位性を実現し、それによる新たな価値創造と産業への利用を推進する試みが急速に活発化しています。古典コンピューティングにおけるビット操作を行う素子が電界効果型トランジスタ(FET)であり、古典コンピュータの性能向上のためにはFETの性能向上の研究が重要であるのと同様に、量子コンピューティングにおいても、量子ビットを制御するための素子開発に関する研究が重要な位置づけにあります。当研究室でも、グラフェンなどの新材料を用いた量子ビット制御素子に関する研究を推進しています。また、IBMの量子コンピュータIBM

Qのクラウド利用による量子コンピューティングアルゴリズムに関する研究も行っています。