インターゲノミクス研究会について

異国情緒漂う港町神戸。穏やかな瀬戸内海を見下ろす六甲山の中腹にある神戸大学農学部は、生態系や一次産業の現場から食卓まで(farm to table)、食・環境・生命(健康)に貢献する総合科学を進めています。そこで俎上にあがる生命現象の多くは植物(作物)や動物(ヒト、家畜)と他の菌類や微生物、植物との関わりや、細胞内での核とオルガネラ、あるいは種間交雑のような様々な相互作用における対立と調和の上に成り立っています。その中から多様性と普遍性を見いだすことが大きなテーマであり、これまでも植物防疫学や遺伝学分野で研究成果を上げてきました。一方で生命の設計図であるゲノムの研究は発展を続け、その広がりはとどまるところを知りません。

そんな中で、この研究会は生まれました。平成18年4月、生命現象における様々な「相互作用」を生物共通のわずか4文字で書かれたゲノムの特性とその変化に基づくものと捉え直せないものだろうかと、部局の若手が熱く議論する中から発せられた「インターゲノミクス」。このキーワードの下、共生、感染、ゲノム倍数化、オルガネラクロストーク、情報伝達、生殖などなど、これまで「~学」や「~分野」の違いで隔てられ互いの交流が必ずしも盛んと言えなかった研究者同士が同じ目線で議論し、互いの知識や手法の「共有と融合」が進めば、今までになかった研究展開が期待できるのではないでしょうか。

本研究会は上記の趣旨に賛同し、議論を交わしたい研究者に参加していただき、その輪を広げるハブになるべく活動しています。平成18年度は、5回のIG研究会と4回のIG公開セミナーを行い、このホームページの公開までこぎつけました。今後も共鳴の輪を拡げ、具体的な研究シーズを発掘し膨らませて実のあるものとしていくことを目指していきます。

幸い、このコンセプトは平成18年度の神戸大学「若手研究者育成支援研究経費」事業で「新研究領域インターゲノミクスの創生支援」として採択され、大学本部や部局からサポートを受けることができました。

私たちは世界的にもまだ萌芽段階にあるこのインターゲノミクス(IG)が近い将来、広く国内外で認知され、バイオサイエンス分野の研究を幅広く横断するキーワードとなることを期待しています。

ゲノミクスの現状とインターゲノミクスの可能性

ゲノミクス(Genomics)・・・ゲノム学とは、遺伝子(Gene)とゲノム(Genome; Geneと「全体」を表す-omeが合体)について研究する生命科学です。ゲノミクスは細菌に感染するウイルスのゲノムが解読された1980年代当時に提案され、1995年にインフルエンザ菌の完全長ゲノムが解読されて以来、急成長してきました。ゲノム解読のスピードは様々な技術革新を巻き込みつつ加速して、既に何百という生物種のゲノムが解読されています。長大なヒトゲノムの場合でも、1990年から始めて2005年に完了する予定が大幅に短縮され、2000年にほぼ完了することができたのです。ゲノミクスは生物を成立させるに必要な遺伝子のワンセット全体を取り扱う生命科学として定着したと言えるでしょう。

ゲノミクスの急速な発展によって、我々の生命観も大きく変化し始めています。つまり、生物はゲノムの情報に基づいて紡ぎ出される存在であるという概念が浸透し、(勿論「氏か育ちか」という議論に結論を出すという意味ではないのですが)生物の在り様に最も重い責任を担う“実体”として、ゲノムが認知されるようになったのです。そして今やゲノムが生物個体を規定するという概念を超えて、特定の生物集団(社会)をゲノムの集合体と見なす”メタゲノム“という新しい考え方が生まれており、これはゲノムを中心に見据えた生物観、ゲノム決定論の最右翼と考えられるかもしれません。

一方、ゲノミクスの発展から派生したもう一つの流れは、生体をシステムと考える生物学、システムズバイオロジーです。この場合、個体(あるいは、その構成単位である細胞)という生体システムを成立させるための基本設定として、ゲノムは要素の質や量を定めると考えます。さらに、生体システムは静的なものではなくダイナミックに変化する多種多様な物質変換の総和として成り立つのですから、この立場は上記のゲノム決定論的な考え方に動的な要素を加えたものと言えるかもしれません。

さらに、ゲノミクスは視点を切り替えることによって次々と新たな展開を見せています。“機能ゲノミクス(Functional genomics)”(遺伝子機能の集積としてゲノムが果たす機能を考えるゲノム学)や“比較ゲノミクス(Comparative genomics)”(ゲノム構成を比較して進化や分化を考えるゲノム学)などが、その具体例です。 そこで、私たちは “インターゲノミクス(Intergenomics)”、言わば“相互作用ゲノム学”・・・つまり個々のゲノムの担う生命現象だけではなくて、ゲノム間に起こる相互作用を取り扱う新たな視点を提案します。メタゲノムのように集合ゲノムを議論するのではなく、またシステムズバイオロジーのように単一ゲノムの問題を扱うものでもない。それぞれ独立しているけれど相互作用する生命システムについて、例えば感染(共生)菌と宿主、オルガネラと核、核内に共存する異種ゲノム(倍数体)、さらには宿主ゲノムとそこに入り込んだウイルスやトランスポゾンの間に見られる相互作用にまで視野を広げ、ゲノミクス研究の新展開を目指します。

アプローチの具体例 ~ブフネラとファイトプラズマと葉緑体

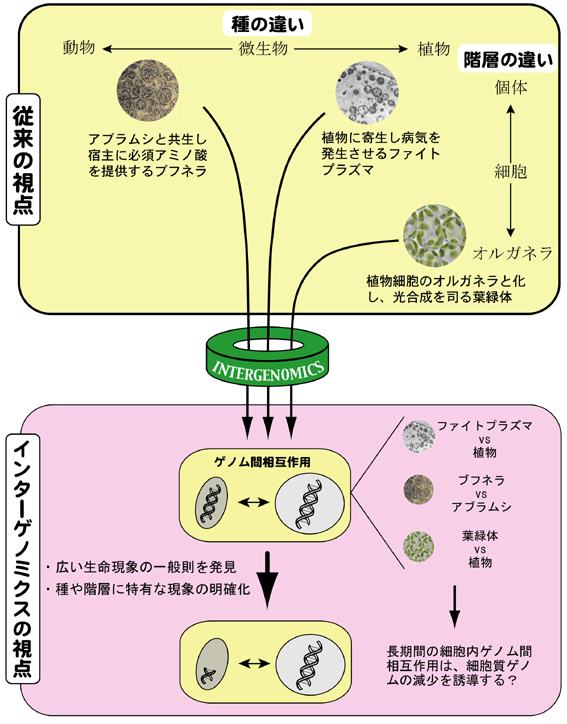

トップページには、「(インターゲノミクスでは)ゲノムとゲノムの相互関係を統一的な視点から分子レベルで追求し、種や階層の壁を越えて議論を深化する」とずいぶん高尚なお題目が掲げられていますが、このコンセプトがどのような新しい視点を生命科学に提供するのか、ここでは具体的に例を挙げながら少し紹介してみたいと思います。

ブフネラは、昆虫のアブラムシの細胞内に存在する共生細菌です。分類学的には大腸菌に近縁であるこの細菌は、アブラムシが植物から吸汁する師管液に不足しがちな必須アミノ酸を合成して宿主に提供し、代わりに宿主からは自らが増殖に必要な各種栄養素を提供してもらうことで共生関係を成立させています。

ファイトプラズマは、グラム陽性細菌に近縁の植物病原細菌で、植物の細胞内に寄生します。昆虫によって伝搬され、これまでに600種以上の植物種で萎縮・叢生・てんぐ巣・フィロディー(葉化)などの特徴的な病徴を伴った病気を引き起こすことが知られています。

葉緑体は、植物細胞内のオルガネラの一種です。葉緑体は、細胞内で太陽から発せられる光エネルギーを化学エネルギー、電気エネルギーに変換することで炭酸同化作用を行い、植物の生育に必要なエネルギーと炭水化物を生成します。このオルガネラは、植物の祖先となる細胞にシアノバクテリアが細胞内共生したことに起源を持つと現在では広く信じられています。

これらの共生・寄生・オルガネラ化などの生物現象は、細菌、細胞内共生(寄生)という共通のキーワードを持つものの、広域な生物種に亘り、異なる専門性を要するため、すべてを包括的に議論するような場は、これまであまり提供されてこなかったように思います。「インターゲノミクス」という概念は、これらの現象をすべてゲノムとゲノムの相互作用と見なすことで、同一次元で捉えることを可能とします。すなわちブフネラゲノムとアブラムシゲノム、ファイトプラズマゲノムと植物ゲノム、葉緑体ゲノムと植物ゲノムという図式で捉え、ゲノム-ゲノムの相互作用に共通した特徴はないか、あるいはある種のゲノム相互作用に固有の特徴はないかという形の視点を提供します。

実際、そのような視点でこれらの生物現象を捉えた時、いくつかの非常に共通した現象が起こっていることに気付きます。その一つは例えば細胞内共生に伴って起こるゲノムサイズの大幅な減少、ゲノムリダクション、です。ブフネラは細胞内共生に伴って、ゲノムサイズがほぼ7分の1になっていると報告されています。ファイトプラズマでは4分の1、また一般的な葉緑体ではシアノバクテリアと比較すると1/20程度というゲノムサイズになっています。これらの例は、「ゲノムとゲノムが一つの細胞内で長期に渡って相互作用する時、細胞質に存在するゲノムのサイズが減少していく」というある種の傾向、あるいは何かの生物的なプログラムがあることを予感させます。重複して脱落した遺伝子はそのほとんどが細胞質に存在するゲノム側というのも興味深い現象です。

このように「インターゲノミクス」では、多様な生物現象をゲノムとゲノムの相互作用と捉え直すことにより、その共通性あるいは特異性を浮き彫りにすることを目的としています。この視点は、ゲノムレベル、遺伝子レベル、あるいは物質レベルなど、すべての理論・実験科学で適用可能であり、より広い生物現象の本質を提示する発見につながることを我々は期待しています。

研究会ロゴについて

19世紀末の素粒子発見以来、 複雑に見える自然界・宇宙の物理現象も---そう蝶が飛ぶことや、夜空の星達の動きも---それらを支配しているのは、たった4種の素粒子間の力、強い相互作用、電磁気力、弱い相互作用、重力、に過ぎないことが明らかとなりました。一見、バラバラに見える森羅万象の中に共通の原理を見出し、その本質を提示する。それがサイエンスの醍醐味です。

現在のライフサイエンスは、ゲノミクスというとてつもなく膨大な遺伝情報の森に深く埋もれてしまった感があります。このまだ薄暗い鬱蒼とした森をどのように切り開くのか、それがこれからの課題だと思っています。

このロゴは、星と星の間に働く作用力のイメージにゲノム間の相互作用のイメージを重ねたモチーフが原型となっています。様々な階層のゲノムとゲノムが対峙した際に働く力に共通の原理を見い出せないか?そこに生命進化の本質が見えないか?ゲノムとゲノムの間に働く、今はまだ無形の靄(もや)の正体に、インターゲノミクスという視点から挑んでいくシンボルとしてこのロゴがあります。(コンセプト:中屋敷均)

最終的に手書き風にアレンジしたことで、2細胞間の力をよりダイナミックに表せました。また、色的には黒と赤のツートーンで、落ち着きがありながらも熱意が感じられるものになったと思います。(デザイン:稲垣良作)