「我々はどこからきたのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」

ポール・ゴーギャン

19世期後半に活躍したフランス後期印象派の画家ゴーギャンは少年時代に、オルレアン司教のデュパンルーからカトリック教理の授業を受け、そこで学んだキリスト教のこの教理問答を生涯忘れることがなかったという。宗教的な教理に導かれずとも、人は誰しもこうした問いを発することがあるだろう。メンデルが明らかにした遺伝という生命現象は、生物の誕生・発生・進化とともに、ゴーギャンの作品に籠められた思いのごとく、今も私達の関心の的であり続けている。

古代ギリシャに始まる自然発生説

「蛙の子は蛙」や「瓜の蔓に茄子はならぬ」は、遺伝の意味を直感的に分かりやすく表現した私達日本人に馴染みの諺である(遺伝を表す英語のheredity、heritageやドイツ語のvererbungはもともと継承、相続や世襲を意味する言葉である。学術用語としての遺伝は、無性的あるいは有性的であるかは問わず、親から子へ特定の性質が伝達することを意味する。なお、遺伝学(genetics)という研究領域は、メンデル以前はもちろんメンデルの時代にも存在せず、メンデル論文をヨーロッパ世界に知らせたウィリアム・ベートソンが1905年にギリシャ語で「子を生む」を意味するγεννωから提案し普及させたものである)。私達は誰でも、子が親に似ることを知っている。それは、子は父と母の間に生まれる、より正確に言えば、父と母がそれぞれ作る配偶子(精子と卵子)の合一すなわち受精の結果として生まれる、という厳然たる生物学的事実に基づいている(真核生物の大部分は、生活環のどこかで有性生殖を行い、それによって遺伝的な多様性を増大させている)。一方で、「鳶が鷹を生む」や「竹の子の親勝り」と言うように、親より勝った子あるいは親とは違った子が生まれることがある事実も私達はよく知っている。兄弟姉妹でも父親似の子と母親似の子があるのはごく普通のことだし、父方の祖母に生き写しだとか母方の祖父に似ているなど、私達の身の回りには遺伝をめぐる様々な現象とそれに関する解釈と表現がある。現在の私達は、遺伝形質の子への伝達は遺伝子が担っていること、それでも、子の形質は個別の遺伝子によって決定論的に必ずしも決まるのではなく、多くの遺伝子の共同の働きとともに常に変化して止まない環境要因との相互作用による影響を強く受けて決まることも知っている。いづれにしても、子がもつ遺伝的な素因としての遺伝子は両親から伝わるものであることは間違いない事実である(動植物など有性生殖を行う真核生物の持つ細胞の核中に存在する染色体上の遺伝子は両親から子に伝達する両性遺伝を示すが、細胞質に存在し、呼吸を担うミトコンドリアと植物にあって光合成を担う葉緑体がもつ遺伝子は一般に母親から子に伝達する。こうしたメンデル遺伝の例外と言うべき伝達様式を細胞質遺伝あるいは母性遺伝と云う)。

ところで、遺伝は発生、生理、代謝、運動、生態、行動、知能など個体レベルでの個性とともに集団的な進化も含めた全ての生物・生命現象の根幹にある仕組みあるいはそれに由来する働きであって、生物・生命現象を見えない縁の下から支え、制御し、支配している巧妙な仕組みである。だから遺伝を含む生物・生命現象は、私達が多かれ少なかれ直感的に感得あるいは認知はできても、私達にとっては今でもよく分らない、摩訶不思議な現象に思える。この章では、メンデルが遺伝法則を発見したエンドウの交配実験を見る前に、生物・生命の誕生、発生と遺伝および進化を人々はどう捉えてきたのか、特に西欧世界におけるその考え方や理解の歴史的な変遷を簡単に振り返って見ることにする。

図1 アリストテレス

図1 アリストテレス

|

生物学は紀元前4世紀、博物学(動物・植物・鉱物などの自然物に関する研究領域)の一領域として古代ギリシャの哲人アリストテレス(図1)によって始まった。アリストテレスは「動物誌」を著し、タコやイカなどの頭足類、カニやエビなどの甲殻類を含む海洋無脊椎動物の解剖学、ニワトリの胚発生の他にもミツバチの社会性などの多彩で詳細な観察記録を残している(Leroi, A. M. (2015) The Lagoon: How Aristotle invented Science. Bloomsburg Publishing PLC.; Vinci, T. and Robert, J.S. (2005) Aristotle and Modern Genetics. Journal of the History of Ideas 66: 201-221. ; Zwier, K. R. (2018) Methodology in Aristotle’s Theory of Spontaneous Generation. Journal of the History of Biology 51: 355-386; ジャン・ドゥーシュ(2015)進化する遺伝子概念 佐藤直樹訳 みすず書房)。中でも、特に、「生物のうちには、生殖によって親から生まれるものの他に、無生物から自然に生まれでるものがある」とする限定的な自然発生説を提唱したことで知られている。自然発生説では、「この世界には生命の基となる“生命の胚種”が遍く存在しており」、「生命の胚種が物質を組織して生命体を作る」とされた。生物・生命の誕生・発生に関する様々な見方を整理し、吟味して初めて明確に語ったアリストテレスの自然発生に関する概念は、世界とそこに生きる全ての生物は全能の神の意志によって創造されたとする旧約聖書の「創世記」に書かれた「天地創造」が広く信じられたヨーロッパ中世を通じて、メンデルが生きた19世紀の半ばまで、不思議なことに、長い間人々の考え方を支配していた。

自然の構造がもつ秩序正しさと完璧さは「天地創造」の証であるとされ、天才数学者・物理学者のアイザック・ニュートンもこれを信じて疑わなかったようである。ニュートンは、聖書に記されている祖先の世代を足し合わせて地球の年齢を計算し、地球はキリストが生まれる4,000年から5,000年前に神によって作られたと推定したと言われる(オーウェン・ギンガリッチ編集代表、レベッカ・ステフォフ著(2007)ダーウィン:世界を揺るがした進化の革命、西田美緒子訳、大月書店)。もちろん、自分たち人間はもとより、身近にいる家畜などの動物が母親の胎内から生まれ出ること、鳥や魚は卵から、植物は種子から生まれて育つのを見てなお生物が無生物から自然に発生すると考えるのはナンセンスに思える。しかし、アリストテレスが述べたように、生まれ出る場面を直接に目撃することができない海の底の貝類やイカ、タコなどと、どこからやってくるのかわからないウナギや繁殖力が旺盛なハエ、カ、ホタルやネズミなどの生物については、それらが汚泥や草の露、塵芥の中から自然に生まれてくると人々が考えたのも、無理はなかったであろう。一方で、アリストテレスは、両性が関与する、特に哺乳類の生殖については、雄が胚の形成原理を含む精液を通じて次代の子の形態を決め、雌が月経血を通じて胚の成長を助ける栄養物質を提供すると解説した。いずれにしても、アリストテレスに始まる自然発生説の根幹は、生物の中には今この瞬間もなお新たに自然に(無生物から)発生しているものがあるとする主張であった。当時の人々がこの考え方を、地を這い、空を飛び、水中を泳ぐ全ての生物は神の計画通りに創造されて既にあったとする「天地創造」とどのように折り合いを付けていたのか分らないが、「生命の起源」に関する人々の素朴な思いを反映したものであったのだろう。

図2 フランチェスコ・レディー

図2 フランチェスコ・レディー

|

強固な自然発生説だったが、これに対する反証がイタリア人の医師フランチェスコ・レディー(図2)によって1668年に初めて提示された。レディーの行った実験は実に簡単でしかも理に適ったものであった。腐った肉汁から本当にハエや蛆が自然に生まれ出るかどうか調べようと考えたレディーは、6つのガラスビンを用意してそれを3つずつの2グループに分け、それぞれにゴミ、魚の死骸、子牛の生肉をいれた後、一方のグループはハエを通さない網目の細かなガーゼで蓋をし、他方はそのままにしておいた。数日後、蓋をしないグループからは蛆がわき、何日か経つとハエが生まれ出てきたが、蓋をしたグループでは蛆もハエも生じなかった。死んだ蛆やハエを生肉とともにビンに入れて蓋をした場合にも、生きた蛆やハエが新たに生じることはなかった。この簡単で直接的な実験により、レディーは蛆が生きたハエから生じること、さらにハエは生きた蛆から生じることを示すことができた(Levine, R. and Evers, C. (1999). The slow death of spontaneous generation (1668-1859). National Health Museum, Washington D.C., USA)。それでも、なお人々は自然発生説を完全には捨て去ることがなかった。それは、ハエはそうであっても、ミツバチやホタル、ウナギ、タコ、イカやネズミがそうであるとは言えないと考えたからだったのであろう。ある事象がある条件下で真であっても、直ちにそれが普遍的な真であるとは言えない。科学上の発見は、その一般性や普遍性について、いつもそうした批判の的になり厳密な検証を求められてきた。こうしたなかで、1674年に、オランダのアントニー・フォン・レーウェンフックが倍率約200倍の自作の顕微鏡を使って肉眼では見ることのできない微生物の存在を初めて発見し報告した。私たちには見ることができない極微の世界に無数の微小な生物(アニマルクル)が生きて蠢いている事実が明らかになると、自然発生説を否定することはいっそう難しくなった(Nick, L. (2015) The Unseen Wlorld: Reflections on Leeuwenhoek (1677) Concerning Little Animal. Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences. Philos Trans R Soc Lond B Biol Scie 370 (1666): 20140344.)。

こうして自然発生説はその後も19世紀半ばまで生き続けたが、その完全な否定は腐敗と発酵の研究から生まれた。当時も今も、ヨーロッパではパンとチーズ、ワインとビールは人々の生活に欠かせない発酵食品で、その腐敗は大問題だった。19世紀の初めには、発酵と腐敗は基本的に同じ働きであるとする説が唱えられ、発酵と腐敗の共通性が重要な研究対象として注目され始めた。当時、発酵や腐敗は生きた微生物の働きによるとするドイツのテオドール・シュワンらの唱えた「生気説」と、純粋な化学反応であるとするユストゥス・フォン・リービッヒらの「化学説」が対立していた。ショワンは、マティアス・シュライデンとともに、あらゆる生物は細胞から成り立っているとする「細胞説」を提唱したドイツの動物生理学者で、アルコール発酵は微生物である酵母の働きによると主張した。

図3 ルイ・パスツール

図3 ルイ・パスツール

|

一方、ドイツの化学者リービッヒは、発酵は酵素が触媒する純粋な化学反応であると主張した(リービッヒは、植物の生育には窒素・リン酸・カリウムの三要素が必要であること、三要素のうち最も供給量の少ない栄養素によって植物の成長や収量が決定されるとする「リービッヒの最小律」を提唱したことで知られ、「農芸化学の父」と呼ばれている)。そんな中、フランスのルイ・パスツール(図3)が、1858年に発酵には特定の微生物が関与すること、特にアルコール発酵は生きた酵母菌(単細胞真核生物の真菌)の働きによることを明らかした。

パスツールは、ドイツのロベルト・コッホと並ぶ近代細菌学の創始者であり生化学の権威であったから、この発見によって長く続いた「自然発生説」に関する議論に再び火がついた。決着をつけたのは、メンデルの論文「植物雑種の実験」が発表される5年前の1861年にパスツールが著した「自然発生説の検討」だった(Schwartz, M.(2001) The life and works of Louis Pasteur, Journal of Applied Microbiology 91: 597-601. ルイ・パスツール著(1970)山口清三郎訳 自然発生説の検討 岩波文庫 通し番号青915-1)。

図4 パスツールのスワン首フラスコ

図4 パスツールのスワン首フラスコ

|

パスツールは、白鳥の首のように折れ曲がり、内部に空気は通っても微生物は侵入出来ないように工夫したスワン首フラスコ(図4)と呼ばれる自作の装置を用いて、フラスコ中の有機物を含むスープを煮沸した後では、微生物の発生も腐敗も起こらないことを示した。この事実は、生きた微生物の存在なしには腐敗が起こらないこと、従って、生物は生物からのみ生まれることの明快な証明であり、大きな力で人々を説得するものだった。パスツールは、ワイン製造業者の切実な依頼に応えて、1864年には低温殺菌法を開発している。これはパスチュライゼーションと呼ばれる技術で、現在でも食品の腐敗防止策として食品加工産業で有効活用されている(実はパスツールに先立つこと300年も前に、日本では酒の腐敗を防ぐための「火入れ」という技術が職人たちによってすでに用いられていた)。

敬虔なキリスト教徒であったパスツールは、この発見によって、生物は神によって創造されたのであって無生物から自然に発生することは決してないことを確かめて喜んだに違いない(フランスの化学者アントワーヌ・ラボアジェとスウェーデンのイエンス・ベルセリウスの「酵素による触媒説(化学説)」を強力に支持したリービッヒを継承して、アルコール発酵は酵素タンパク質による触媒作用であって生きた細胞なしにも起こることを立証したのはドイツの化学者エドゥアルト・ブフナーで、1897年のことだった。これによって、ブフナーは1907年にノーベル化学賞を受賞している)。

しかし、自然発生説が否定されても、「天地創造」は別にして、それではどのようにして原初の生命が誕生したのかを説明することはできない。生命の元となるアミノ酸が水、メタン,アンモニアと水素から人工的に合成できることを実験で明らかにしたのはシカゴ大学の学生であったスタンリー・ミラーで1953年のことだった。ミラーは原始地球の主要な大気組成と考えられたこれらの物質をガラス製のフラスコ内部に満たした特別な装置を作り、落雷を模した放電によって数種類のアミノ酸が無生物的に合成されることを確かめた。ミラーの論文は単独でサイエンス誌に発表された(Miller, S. L. (1953) A production of amino acids under primitive earth conditions. Science 117: 528-529 これは指導教授であったハロルド・ユーリーの粋な取り計らいであった。教え子の学生の仕事を自分の成果とする教授が少なくないが、ユーリーはミラーの才能を愛で、手柄を与えたのだと言われている)。この実験は現在ではミラー・ユーリーあるいはユーリー・ミラーの実験と呼ばれている。

生命の誕生には今も、二つの代表的な考え方がある。一つは、生命は地球上で物質の化学的な進化を経て誕生したとするもので、その代表は原始的な物質代謝と成長を行うコアセルベートが海の中で生まれたとする説で有名なソ連のアレクサンドル・オパーリンの「化学進化説」である。もう一つは、生命は地球外から隕石で運ばれてきたとする説である。地球外惑星に生命の起源を求める科学的挑戦は現在も続いている(生物はなぜ誕生したのか(2015) ピーター・ウォード、ジョセフ・カーシュヴィンク、梶山あゆみ(訳)、河出書房新社)。昨年(2020年)の11月には、日本の宇宙航空研究機構(JAXA)の「はやぶさ2号」が小惑星リュウグウから地下の岩石屑5.4 gを地球に持ち帰るという事業に見事成功した(ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険、NHK小惑星リュウグウ着陸取材班(2020)、講談社)。

前成説と後成説

古代ギリシャに始まり中世まで続いた発生の概念は、生物・生命の誕生、受精、発達、遺伝などを含む包括的ではあったが漠然とした捉え方だった。現代の生物学における発生という述語は、多細胞生物で雌雄の配偶子(卵子と精子、花粉中の精細胞)が受精した受精卵が胚の段階を経て成体となるまでの個体発生の全過程を指して使われる。受精が個体発生の開始であり、雌雄の配偶子はこの受精に関して一般には等価に関与する。ところが、こうした受精の意味が明確になる以前には、神が全生物を創造した際に予め作られた胚種すなわち発生の元あるいは種(胤、アリストテレスの生命の胚種)があったはずだが、そうした胚種となる構造が何であったか、あるいは雌雄配偶子のどちらが発生の主役であるかについて、今の私たちから見ると奇妙な考え方があった。

発生に関するもっとも古い考え方のひとつは、生物は全て親の縮小版から発達する、すなわち、卵子と精子や花粉などの生殖細胞の中に、親を模した子の構造がひな形としてすでに存在するとする古代ギリシャのピタゴラス、ヒポクラテスに始まり中世まで長く支配的であった前成説(前生説)だった(Johnston, I. (2000) A Handbook on the History of Modern Science, Selection Five: Heredity and Modern Genetics, Malaspina University-College, Nanaimo, BC.)。

図5 マトリョーシカ

図5 マトリョーシカ

|

前成説では、個体発生は各部分の生成と集合の過程ではなく、成体が発達する以前にその元となる完全な雛形であるホムンクルスあるいはアニマルクルスが既に存在すると考える(ホムンクルスあるいはアニマルクルスは、中世ヨーロッパで錬金術師が作り出すとされた人造人間のこと)。この説に従えば、生物はロシアの人形マトリョーシカ(図5)のようなもので、人形の中に予め形成されてあった人形が幾重にも入れ子で入っていることになってしまうが、これは、例えば植物の種子のなかには次代の元となる子葉がすでに存在するという直接的な観察などから得た素朴な考え方であった。

図6 ハルトゼーカーの

図6 ハルトゼーカーの

ホムンクルス

|

前成説を支持する論者は、卵子論者と精子(精虫)論者に分かれていた。卵から子供が生まれることは周知の事実であるから、精子に比べて格段にサイズが大きく眼に見える卵の中にこそ次代の子の雛形があると考えたのは至極当然だった。事実、17世紀の中葉に、動物の腎臓にあるマルピーギ小体(腎小体)を発見したことで知られるイタリアの医師マルチェロ・マルピーギは卵子論者の代表で、ニワトリの卵のなかに胚を見いだし、卵が主役だと主張した。一方、1677年に、オランダのレーウェンフックによって精子が発見されると、レーウェンフックを代表とする精子論者(精虫論者)は、精子の観察から、「遺伝的な性質は父親の体のあらゆる部位で作られ血管を通じて運ばれる精液が担っており、体の各部の特徴はその部位で作られた精液中に反映されている」と主張した(Bowler, P. (1971) Preformation and pre-existence in the seventeenth century: a brief analysis, Journal of the History of Biology 4: 221-244, Springer.)。極端な精子論者の一人であったオランダのニコライ・ハルトゼーカーは、精子の中に人間の雛形であるホムンクルスが存在することを実際に顕微鏡で見たと主張した(図6)。

「科学者は見たいものを見る」という批判は不問にしても、精子の頭部に小さな人間の胎児がちょこんと座っているハルトゼーカーが描いた像を見ると、子は両親の結合から生まれること、母親あるいは父親の一方とそっくりな子もあるが、どちらともよく似た子が通常であることを知っていた人々が何故、子の誕生に両親の一方のみが関与すると考えたのか不思議に思う。この前成説は、その後の後成説(後生説)と鋭く対峙するが、19世紀の半ばに細胞説が登場し完全に払拭されるまでは、長い間人々を支配した考え方だった。

後成説は前成説とは対照的な考え方である。後成説の最初の提唱者はアリストテレスで、現在の私たちから見れば当然のことだが、アリストテレスは、生物の発生に際しては、胞子や種子、受精卵などの初源的で単純な状態から、より複雑で最終的な状態すなわち成体への発展が段階的に起こり、その過程で体を作る新たな構造が順次生じてくると考えた。17世紀の初めにはイギリスのウィリアム・ハーヴェーが、ニワトリの有精卵(無精卵ではなく、受精が完了し胚発生の進んだ卵)を割って見ると内部にヒヨコ(胚子)が存在するという事実から、動物は全て受精卵に由来すると主張した(Needham, J.(1959) A History of Embryology, Abelard-Schuman, New York, USA. ハーヴェーは「血液は心臓から出て、動脈経由で身体の各部を経て、静脈経由で再び心臓へ戻る」という血液循環説を唱えた17世紀の医師。全ての生物は卵から生まれると主張して自然発生説を最初に批判した)。

図7 カスパル・ヴォルフ

図7 カスパル・ヴォルフ

|

ハーヴェーの主張した後成説は、卵子と精子の受精を通じた発生への共同の関与を必須としたことになる。しかし前成説が否定され後成説が広く世に受け入れられるようになったのは、植物の葉と花の分化やニワトリの胚の形成過程を詳細に観察し、1759年に、各器官は胚発生の過程で順次形成されるとしたドイツのカスパル・ヴォルフ(図7)の「発生論」が世に出て以降だった (Mayr, E. (1997) This is Biology: The Science of the Living World. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.)。 現在では、後生説(エピジェネシス)、後生的(エピジェネティック)という術語は、遺伝子DNAの作用とは直接の関係なしに発生の過程で起こる変化、あるいは遺伝子型の同じ細胞間で遺伝子の発現調節の違いなどによって起こる細胞の機能分化、すなわち表現型の調節に対して使われる学術用語である)。ドイツの詩人・文豪のヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテも1790年の「植物変態論」で後成説を主唱した。ゲーテは、植物はひとつの原植物(受精胚)から発展する、雄蕊や雌蕊などを含む花器官は葉の変形した集合体であると主張して、自ら形態学と名付けた学問領域を提唱した (星野慎一(1981)ゲーテ:人と思想、清水書院(新書))。なお、ゲーテの説は、1991年にエンリコ・コーヘンがシロイヌナズナで、エリオット・メイヤロウィツがキンギョソウでそれぞれ発見し共同で発表した被子植物の花器官の発生を遺伝子発現調節から説明するABCモデルの原型であったと考えられる(Coen, E. and Meyerowitz, E.M. (1991) The war of the whorls: genetic interactions controlling flower development. Nature 353: 31-37.)

遺伝に関する考え方

さて、本題の遺伝に関する考え方についてである。メンデル以前の遺伝に関する考え方には、上述したように紀元前4世紀のヒポクラテスとアリストテレスが発生について提唱した見解、すなわち前成説と後成説にそれぞれ対応した二つの見解があった(Sturtevant, A.H. (1965) A History of Genetics. Cold Spring Harbor Laboratory Press., Cold Spring Harbor, New York.; Stent ,G.S. (1971) Molecular Genetics: an introductory narrative. San Francisco. W.H. Freeman.)。アテナイで医学校を開設し、西洋医学の父と言われる優秀な医師で精子論者でもあったヒポクラテスは、体の各部を構成する要素は全て男性の精子に凝集され、女性の子宮内に入って人間に形作られると考え、いわゆる「煉瓦と漆喰モデル」を提唱した。煉瓦は精子に凝集された体の各部の要素で、漆喰が子宮内の物質である。この考え方は前成説と後述するダーウィンの汎生説(パンジェネシス)に引き継がれる。一方、アリストテレスは、「煉瓦と漆喰モデル」を批判し、「ブループリント・モデル」と呼ばれる説を唱えた。「障害を持つ父親から正常な子が生まれるではないか。左腕を失った父が、もし左腕を作る要素を欠いているとしたら、その子が完全な左腕をもつのは何故か?白髪や禿の人も始めは黒色や茶色の髪をもっていたではないか」。アリストテレスはこう指摘して、人の性質は受精時に全てが決まるのではなく、発達の過程で段階的に変化すると主張した。重要な点は、子に伝達するのは体の各部位を形成する物質(部品)ではなくその情報(ブループリント)であるとしたことで、アリストテレスのこの考え方はメンデルの遺伝概念の本質である粒子説に引き継がれることになる。しかし実は、ヒポクラテスの「煉瓦と漆喰モデル」とアリストテレスの「ブループリント・モデル」は、前者は遺伝を担う仮想的な物質を後者はそれが担う情報を強調した点で異なるように見えるが、現在の知識によれば、遺伝子DNAがもつ基本的な性質は自己複製素子としての性質と情報の担い手としての性質の両方を合わせもつ物質であるから、どちらの考え方も遺伝の本質に触れていたことになるであろう。

紀元前ギリシャに始まったこうした遺伝の考え方は19世紀半ばの1865年にメンデルが遺伝の法則を明らかにするまで続き、この間に本質的な概念上の進歩は殆んど見られなかった。遺伝は概念的な研究の対象であったよりは、むしろ作物、果樹や家畜の育種という農業生産上の要請を実現するための具体的、個別的な課題だった。実際、遺伝に興味をもちその仕組みを研究する人々の大半は園芸家や育種の研究者だった。育種(breeding)とは「種」を「育」てることで、育種の目標は作物、果樹や家畜の人為的な品種改良(breeding)である。

農業生産性の向上を目的とした育種を進めるうえでは、メンデルの上司であった聖トーマス大修道院のフランツ・シリル・ナップ院長が主張したように、雑種の振る舞いを明らかにする遺伝の仕組みを知る必要があった(第1章参照)。両親から受け継いだ様々な性質を合わせ持つ雑種の中から優れた性質を示す個体を選び出し、同時にそのような優れた雑種後代を安定的に維持し、系統や品種として固定するためには、両親の性質が雑種とその後代にどのように伝達するのかを正確に予測できなければならない。効率の良い選抜技術とそのような技術を開発し理論的に支える雑種そのものに関する知識、すなわち「両親の何が、どのようにして、子孫に受け継がれるのか」という遺伝に関する基礎的、本質的な知識が必要不可欠であった。ところが、農家と消費者が必要とし、従って育種家が解析の対象とする性質は、例えばパンやパスタの原料となるコムギの収量性、良質のワインを作るブドウの糖分含量、家畜ではミルクの産出量や肉質などの農業生産力と付加価値に直結した複雑な性質である。加えて、このような性質は、常に変転する環境要因により大きな影響を受けるから人為的な制御が難しい。作物が備えるべき性質は、メンデルの時代には、およそ科学的な解析と制御の対象にはなりえない複雑で厄介な代物だった。

図8 ヴァイスマン

図8 ヴァイスマン

|

このように、メンデルがエンドウという園芸作物を相手に交配実験を開始した19世紀の半ばでは、育種の基礎となる遺伝という現象は複雑で容易に窺い知ることのできない、従って効率的に制御することの出来ない生命現象であると見做されていた。

精子と卵子が受精に際して関与する事実と、生物は全て細胞からなるとする細胞説は既に知られていたが(マティアス・シュライデンが1838年に植物で、テオドール・シュワンが1839年に動植物で提唱した細胞説は、過去に存在したが既に絶滅した生物も現存する生物も含めて全ての生物は細胞から生まれると主張する)、当時は未だ、遺伝を担う因子は卵子と精子・花粉に含まれる生殖質であるとするアウグスト・ヴァイスマン(図8)の生殖質説も、花粉と卵細胞の受精への貢献が等価であること、すなわち遺伝に関する雌雄の配偶子の子への貢献度が一般に等しいことも確実には示されていなかった。遺伝を担う遺伝子を細胞から細胞へ、世代から世代へ運搬する染色体も未だ発見されておらず、ましてや、体を作る体細胞を生み出す体細胞分裂と次代を作る配偶子(生殖細胞)を生み出す減数分裂の細胞学的な仕組みと意義など遺伝を理解するための細胞学的な知識が決定的に不十分だったのである。染色体の発見と、染色体が遺伝子の運搬体であるという考えが初めて提唱されたのは、メンデルがこの世を去った後の1880年代後半であり、有糸分裂の発見と減数分裂の遺伝学上の意義の発見は、それぞれ19世紀の終わりと20世紀の始めにかけてのことだった。ウニの卵発生の研究から、体細胞を生じる体細胞分裂と生殖細胞を生じる減数分裂を識別したのはアウグスト・ヴァイスマンだった。同じくウニの胚発生を研究したテオドール・ボヴェリは、正常な胚の発生には染色体の完全な一組が必須であると主張した。一方、アメリカのウォルター・サットンは、バッタの減数分裂の観察から、減数分裂時の染色体の行動がメンデルの遺伝法則に従うことを見出し、メンデルの遺伝法則に細胞学的な基礎を与えた。二人が提唱した説は「サットン・ボヴェリの染色体説」と呼ばれている。なお、ドイツの細胞学者であったヴォルター・フレミングは、体細胞分裂を観察し、アニリンでよく染まる構造を細胞核内に見出し、これを染色質(クロマチン)と名付けた。

進化に関する考え方

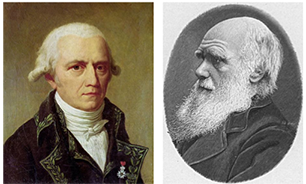

図9ラマルクとダーウィン

図9ラマルクとダーウィン

|

ところで、育種とともに遺伝に関する正確な知識が必要不可欠な生物学上の重大な関心事は進化である。私達の身の回りに生きる生物は、その姿、形、色、臭い、生育場所、生理、行動、生態など、どんな特徴をとって見ても、極めて多様性に富んでいる。生命・生物に存在する膨大な多様性はどのようにして生まれ、維持され、発展してきたのだろうか。19世紀には、現在に至るまで私達の進化に関する考え方に甚大な影響を与え続けている偉大な二人の科学者、ジャン=バティスト・ラマルクとチャールズ・ダーウィンの学説が生まれている(図9)。ラマルクとダーウィンの学説は、進化に関する最も包括的な考え方として、今でも「進化しつつ」、私達に生物多様性が生まれる仕組みに関する興味をかき立てている。ラマルクとダーウィンによる生物の進化説はメンデルが導き出した遺伝法則と深く関わる課題だから、ここで簡単に当時の状況を見てみよう。

フランスのラマルクは、生物進化に関する考え方を初めて明確な言葉で語った著名な博物学者で、後のダーウィンに大きな影響を与えた。ラマルクは、1809年に、「動物哲学」を著し、生物は絶えず変化(進化)すると主張する説を体系的に展開した。ラマルクは、「生物の示す性質の遺伝的な基礎は、環境による直接的な誘発、または用不用(必要であるかないか)、あるいは生物の安定性を増すかまたは損なうような生物に本質的に備わった働きのいずれかによって起因し、こうした変化と修飾が次代へ伝達される」と考えた(Mayr, E. (1980) The Evolutionary Synthesis: Perspectives on the Unification of Biology. In: Provine W.B. and Mayr E.(eds.) Harvard University Press, Cambridge, UK.)。ラマルクは、「用不用説」によって「キリンの首はなぜ長いか?」を説明した。ラマルクによれば、ラクダとキリンの共通祖先は木々の地上に近い部分にある葉を食べていたが、一部の集団がより高い位置にある葉を食べるために一生懸命に首を伸ばし続けた結果、「より長い首の性質」が子孫に伝達することでキリンが生まれた。ラクダとキリンの首の形態の違いに関するラマルクの興味深い喩え話は、共通の祖先からかくも異なる形態が分化した理由をうまく説明している。実は、全ての哺乳類の脛骨はキリンのそれも含めて7個存在する。では、キリンの首があんなにも長いのはなぜか? 東京大学生命科学部大学院生であった郡司芽久は、2016年にこの謎を明らかにした。キリンの胸骨の一番上部の一つは8番目の頸骨のように機能し、このためキリンは長い首を自在に曲げて動かすことができるのである(Gunji, Megu and Endo, Hideki (2016) Functional cervicothoracic boundary modified by anatomical shifts in the neck of giraffes. Royal Society Open Science 3 (2) DOI: 10.1098/rsos.150604)。1961年に、オペロン説と呼ばれる精巧な遺伝子発現調節機構を大腸菌で明らかにし(Jacob, F. and Monod, J. (1961) Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. J. Mol. Biol. 3: 318-356.)、ジャック・モノーと共に1965年度のノーベル生理学・医学賞を受賞したフランシス・ジャコブは、「進化は鋳掛屋(よろず修繕屋)である」と言った。この喩えによってジャコブは、「ほぼすべての進化上の革新は既存の構造の修飾である」と主張したが、キリンの首はまさにその例証の一つであった。ラマルクがこの譬え話によって説明した「獲得形質の遺伝」は、親の努力が子に伝わる可能性を主張するものであると考えれば、私達に努力の甲斐を教えてくれる嬉しい説であろう。

さて、ラマルクの重要な貢献は、生物の形質変化は次世代への伝達可能性と環境への適応性の機能的な統合の結果であるとする進化の概念を導いたことだった。しかし、この魅力的な説「獲得形質の遺伝」は強力な批判にあう。遺伝の生殖質説を提唱し、生物進化の重要性を認識した19世紀の偉大な科学者の一人であったアウグスト・ヴァイスマンは、ラマルクの説とともにダーウィンのパンゲン説を否定した。ヴァイスマンが実施した実験の内容と結論は次のようなものだった。「68匹の白色マウスの尻尾を切除し、その子孫について5世代に渡って切除実験を繰り返し、901匹の子マウスを調べたが、尻尾のないマウスも、尻尾の短いマウスでさえ、ただの一匹も見出せなかった」(Weismann, A.(1889) Essays upon heredity and kindred biological problems. Vol I. Oxford, Clarendon Press, Oxford, UK.)。ヴァイスマン自身が論文で述べているように、この実験は生殖質説の検証ではあったが、これによって「獲得形質の遺伝」を否定したことにはならない。ここで、今日、脚光を浴びているエピジェネティクスについて簡単に触れておくことにする。エピジェネティクスと云う術語は1942年に、イギリスの発生生物学・遺伝学者でシステム生物学を提唱したコンラッド・ウォディントンが「遺伝子が表現型を決める際の、遺伝子と環境との相互作用を研究する分野」として提案したが、現在ではその意味が拡張されている。エピ(epi)は「他に、加えて」の意味であり、エピジェネティクスは、「DNA配列の変化に依らず、環境変化に応じてDNA配列に他の要素が加わることで起こる後天的な遺伝子発現制御の変化を研究する領域」と定義されている。環境変化の影響は、DNA塩基のメチル化、DNAとともに染色体を構成するヒストン分子のアセチル化やリン酸化、それに非翻訳RNAによる制御などである。こうした後天的な変化により特定遺伝子のスイッチがオンになったりオフになったりする。これが自在に制御できれば、癌にならなかったり、寿命を伸ばしたり、運動能力を高めたりできるかもしれない。

次に、ダーウィンの進化論を概観してみよう。ダーウィンは、1831年にイギリス海軍の測量船ビーグル号で南アメリカへの5年に及ぶ長途の旅に出た。ガラパゴス島ではゾウガメ、イグアナ、フィンチなど、南米大陸に近接した他の小さな島々ではそれぞれに特徴的な固有種が存在する事実を観察したダーウィンは、1859年に大著「種の起原」を著わし、生物の進化は生物集団内に存在する広範な多様性に働く自然選択のもとで漸進的に起こるとする「進化論」を主張した(Darwin, C. (1859) On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Nature (Full image view, 1st ed.) (London: John Murray) 5 (121): pp.502.;チャールズ・ダーウィン著 八杉龍一訳 (1990) 「種の起源」〈上・下〉 岩波文庫; デイヴィッド・N・レズニイク 垂水雄訳 (2015)『21世紀に読む「種の起源」』 みすず書房)。ダーウィンの「進化論」は、ラマルクの「獲得形質の遺伝」を、蓄積した小さな遺伝的変異に働く自然選択という淘汰圧で説明したものだった。

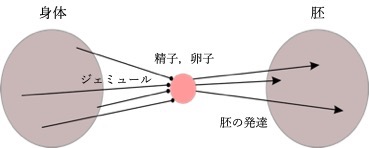

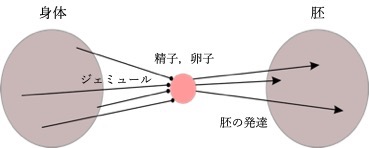

図10 ダーウィンのパンジェネシス

図10 ダーウィンのパンジェネシス

|

ダーウィンは、しかし、生物集団中に、どのようにして自然選択の対象となる遺伝的多様性が生まれるのか、それがどのようにして子孫に伝達するのかを説明するための遺伝の仕組みを解き明かすことはできなかった(生物進化の原動力となる突然変異を初めて発見したのはオランダの植物学者ユーゴ・ド・フリースだった。ド・フリースは、ドイツのカール・コレンスとオーストリアのエーリッヒ・チェルマックとともに、1900年にメンデルの遺伝法則を再発見したひとりだったが、オオマツヨイグサの研究から、1901年に変異を頻繁に生み出す系統があることを見出し、この現象を突然変異と名付けた。後に、この系統は三倍体や四倍体などの倍数体であることが判明したが、突然変異の概念は遺伝学および進化学に重要な基礎と飛躍を与えることになった)。ダーウィンは自ら暫定的に提唱した遺伝の仕組みに関する仮説を「汎生説(パンゲン説:パンジェネシス)」と呼んだ(図10)。パンジェネシスでは、遺伝は仮想的な粒子ジェミールが担うとされた。すなわち、「動植物の体の各部・各器官の細胞には、それらが獲得した性質を担う個別の情報を蓄えた自己増殖性の粒子ジェミールが存在し、ジェミールに担われた情報が血管や道管を通して生殖細胞に集まり、生殖を通じて子孫に伝えられる。子孫には、その体の各部・各器官に親の対応する各部・各器官で作られたジェミールが分散し、そこで特徴的な細胞を作ることで、親の特徴や性質すなわち情報が伝わる」ことになる(Darwin, C. (1868) Chapter XXVII, In: The Variation of Animals and Plants under Domestication. (1st ed.), London: John Murray, UK.)。

ダーウィンは、「手や足を決める個別のジェミールはあるが、全体を決めるジェミールは存在しない;個々のジェミールは、カール・ネーゲリが記述したような、個体全体を決める完全なブループリントではない;両親から受け継いだそれぞれのジェミュールが子で混ざり合って、個別の新たな個体が生じるのである」と主張した。パンジェネシスは、ヒポクラテスの「煉瓦と漆喰モデル」とアリストテレスの「ブループリント・モデル」の両方の流れを引き、遺伝をジェミールと呼ぶ粒子に還元した点ではメンデルの粒子説に通じるが、個体の各部位の情報を担うジェミールが遺伝および自然選択の単位であるとする漠然とした考え方で、特定の性質を担う普遍的な粒子(因子)が、生殖細胞への無差別な分配を通じて遺伝を担うとするメンデルの粒子説の厳密さはそこにはなかった。ダーウィンのジェミールは、従弟であり遺伝学者であったフランシス・ゴルトンによって批判される。ゴルトンは、「生殖質」を提唱したヴァイスマンの実験を継承して、系統の異なるウサギの間で何代にも渡って輸血実験を行い、輸血によって系統が変化することはないことを示し、ラマルクの「獲得形質の遺伝」を否定し、これを擁護したダーウィンの「パンジェネシス」を批判した。なお第5章で述べるが、ダーウィンの「パンジェネシス」については、メンデルも明確にこれを批判している。

一方、遺伝に関する当時の一般的な考え方は、子孫への伝達可能な物質の融合を基本とする混合説あるいは融合説だった。混合説(blending theory)では、精子と卵子に存在する遺伝を担う液体状の物質が受精時に混ざり合うことで両親の性質が子に伝わると説明されたが、これは科学界で発表されたこともなく、データを備えた論文として公表されたこともない通説でしかなかった。混合説では、どんな性質についても、子は両親がもつ変異領域(最大値と最小値からなる一定の幅をもつ領域)の中間値をランダムに示すことになる。一滴のインクを水に落とした場合を連想すれば分かるように、これに従えば、変異の幅は世代が進むにつれて急激に狭まり、ついには集団のすべてが均一な性質となるはずである。

混合説の立場に立ったイギリス・エジンバラ大学のフリーミング・ジェンキンは、1867年にダーウィンの『種の起原』について書評を書き、粒子説であるパンゲン説を鋭く批判した。ジェンキンは、「ある個体に有用な変異が起こっても、通常の個体との交配によって、その特徴は薄められて、いつかは消えてしまうだろう」と主張した。ジェンキンが実際に使った喩え話は、「黒人ばかりが住む島に白人が流れ着いたとしたら、何世代か後の時代には、島民は皆、白人になるだろうか?」だった(Jenkins, F. (1867) Review of ‘The Origin of Species’, The North British Review 46: 277-318.)。これは、黒人よりも優秀な白人の漂着を有利な変異の導入とみなしたうえで語られた喩え話であったであろう。パンジェネシスを主張したダーウィンは、ジェンキンの批判に随分と頭を悩ませたようである。実はダーウィンもジェンキンもメンデルの論文を読んでいない。メンデルとダーウィンの関係については、次章3章「植物雑種の実験」の後の第5章と6章で考えて見ることにしよう。

| <<前の章 |

TOP |

次の章>> |

|

Copyright (C)

2021 Chiharu Nakamura All Rights Reserved.

|

|