第5章 メンデルの遺伝学とダーウィンの進化論

PDFファイルを開く

「そこにエベレストがあるから」

ジョージ・マロリー

1924年6月8日早朝、イギリスの第3次エベレスト遠征隊員だったジョージ・マロリーは、同僚のアンドリュー・アーヴィンと共に第6キャンプを発ちエベレスト山頂を目指したが、二人とも帰らぬ人となった。マロリーは、「なぜエベレストに登るのか」と聞かれて、「そこに(まだ誰も登ったことのない)エベレストがあるから」と応えたことでよく知られている。何かを成し遂げるには、希望、勇気、努力と強い意志とともにそうした力を生み出し継続させる確固とした目的・目標が必要である。

メンデルは、エンドウを相手に予備実験と本実験を合わせて10年もの歳月(1854~1863年)を費やして、およそ29,000個体にも及んだと推定される膨大な数の雑種後代を対象にした形質調査を丹念に続けた。従僕一人の助けはあったが、メンデルはこの仕事を一人でやり遂げた。何がメンデルをこの孤独な挑戦に突き動かしたのだろうか。本章では、リンネの「自然の体系」、ケールロイターとゲルトナーの「個別創造説」の説明に続いて、メンデルの興味の変遷、動機と目的を確認し、併せてメンデルの遺伝法則とダーウィンの進化論との関係を考えてみる。そのうえで、メンデルは実験的事実による検証を重んじた実証主義者であったとこを確認しようと思う。

個別創造説とトランスミューテーション

まず、植物の雑種が新たな種の形成に果たす役割に注目して、当時の論争の的であった相反する二つの考え方を整理し、それついてメンデルがどうのように考えたのか、その考察の跡を辿って見ることにする。

図1 リンネ

図1 リンネ

|

スウェーデンのカール・フォン・リンネ(スウェーデン語発音ではカルロス・フォン・リンネウス)(図1)は、1735年に「自然の体系」を著わし、生物分類法を確立した博物学と植物学の大家であった。(西村三郎(1989)「リンネとその使徒たち 探検博物学の夜明け」人文書院; 松永俊男(1992)「博物学の欲望 リンネと時代精神」講談社 現代新書; Blunt, W. (2004). Linnaeus: The complete naturalist. Frances Lincoln Ltd., UK. New edition.)。敬虔なキリスト教徒として、全ての生物は全能の神の意志によって創造されたとする「創造論(天地創造論)」の信奉者だったリンネは、神が創造した生物界には完璧な秩序が存在し、その具体的な現れである生物の系統関係は不変であると考えた。リンネは、種、属、目、綱と界からなる動植物の階層的な分類体系と種の命名法である二名法あるいは二命名法を樹立することで、神による創造の御業の完全さを賛美し、さらにすべての生物の頂点に立つ人間を1属1種のHomo sapiens(賢い人の意味)と位置づけた(リンネは生物の学名をラテン語の属名と種名で表記する二命名法によって体系づけた。リンネはこの体系を何度か改訂しており、最終的には、種(species)、属(genus)、科(family)、目(order)、綱(class)、門(phylum, division)、界(kingdom)の7つの階層(分類区分)にまとめている。亜種(subspecies)・変種(variety)は種の下位区分に属する。なお、分類学上の生物の和名はカタカナを用いて表す慣例があり、人間はヒトと表記される)。

種は安定であると考えたリンネにとって、生物がそれぞれに適切な系統分類上の範疇を逸脱することはあり得なかった。しかし、リンネの時代には、種の概念が未だ明確ではなく、さらに亜種や変種が人為的な交配による雑種から生じることがあるという園芸家や育種家たちの観察に基づき、雑種が種の形成に何か重要な役割を果たしているのではないかとする考え方があった。リンネもまた、自然界に存在する雑種起源と思われる植物を実際に見て、亜種・変種だけでなく種とされるものの中にさえ雑種から生じたものがあるという主張を疑うことは不可能だと考え直し、後に自らの見解に修正を加えた。リンネの修正案では、神は初めに綱と目を作り、目のなかの雑種から属や種、亜種が生じたと説明された(Callender, L.A. (1988) Gregor Mendel: an opponent of descent with modification, History of Science 26: 41-75.; Clegg, T.(1997) Mendel’s research on hybrids in evolution)。雑種は自然の秩序が乱れた例外的な存在に過ぎないと考えられていた当時、リンネのこの見解は、神による完全な創造への攻撃・背信であるとして、激しい非難の的となった。

図2 ケールロイター

図2 ケールロイター

|

リンネが主張した雑種による種の形成論に対する明確な反証実験が最初に発表されたのは1761年であった。「天地創造論(Creationism)」のもとに、種は神により個別に創造された独立不変の存在だとする「個別創造説」の信奉者であったドイツの植物学者ヨーゼフ・ゴットリープ・ケールロイター(図2)は、この説の完全さを支持する証拠を得る目的で、様々な植物種を用いた交配実験を行い、特にタバコ属の種間雑種(Nicotiana paniculata x N. rustica)の後代に関する注意深い観察から、示唆に富む次のような結果を得ていた(Ernst, M. (1986). "Joseph Gottlieb Kolreuter's Contributions to Biology". Osiris. 2: 135-176.; Henig, R.M. (2001) The lost and found genius of Gregor Mendel, the father of genetics. Monk in the garden: Mariner Books、New York, USA.)。すなわち、「雑種の外観形態は両親の中間型を示すことが多いが、交雑によって生まれる子孫のうちには種子親あるいは花粉親とよく似た形態を示すものがある。種子親と花粉親を変えた逆交雑でも結果は同様である」。雑種が一方の親に似る、すなわち交配によっても一方の親の形質が保持されていることからケールロイターは、種は個別の特徴を持ち変化しない存在であると考えた。正逆交雑の結果が同じことは、子孫への両親の貢献度が同等であることを示唆しており、「前成説」の否定でもあった。ケールロイターはさらに、オシロイバナ属の種間交雑(Mirabilis jalapa x M. longiflora)の結果から、受精には1個の花粉で十分であるという重要な事実を示唆する結果も得ていた。

特に、問題とする種間雑種と種の形成の関係についてのケールロイターの主張は、雑種後代の振舞いから復帰あるいは先祖帰り(reversion)と変換(transmutationないしtransformation)という二つの注目すべき現象を認識したことだった。ケールロイターの定義では、復帰あるいは先祖帰りとは、雑種を自家受精で継代維持すると、子孫がついにはどちらかの両親型に戻る現象を指し、一方で変換は、雑種をどちらかの親で連続的に戻し交配すると、ついには戻し交配親型に収斂する現象を指す。この二つの現象を、「個別創造説」を支持する根拠であると見做したケールロイターは、これらの現象に基づき、雌雄の配偶子がもつ「種子物質」が結合することで生じた雑種内の「混合物質」は次第に親がもともと持っていた「創始物質」に分かれて行くと主張した。ケールロイターの結論は、雑種が新しい種になることはないであった。

図3 ゲルトナー

図3 ゲルトナー

|

さらに、ケールロイターの研究を継承したドイツの医師で植物学者のカール・ゲルトナー(図3)が、メンデルがエンドウを用いて実験を始める40年以上も前に、同様の結論に達していた。ゲルトナーは、「種間雑種の中には自家受精を通じて雑種の性質を維持しつつ安定して繁殖するものが確かに存在する。しかし、そうした雑種の稔性は常に低下し、雑種性が失われてゆくのであって、雑種はむしろ両親のどちらか一方に復帰する」ことを確認し、ケールロイターの考えを支持した。ゲルトナーによれば、種間の交雑から生まれる多様な変異は、種に内在する「種がもつ特有の力」の拮抗により一方に復帰するのであって、交雑で稔性のある親と似た子孫が生じるならば同種であるが、稔性のある子孫が生じないか親と異なる子孫が生じるならば別種と見なすべきである(ゲルトナーの1849年の論文には残念ながら英語版が見つからない)。熱心なプロテスタントであったケールロイターやゲルトナーが唱えた「種は安定である」とする主張は、リンネによる仮説「雑種から新たな亜種や種が生まれる」に対する反論だった(Müller-Wille, S. and Orel, V. (2007) From Linnaean species to Mendelian factors: Elements of hybridism,1751-1870. Annals of Science 64: 171-215.)。

メンデルがオロモウツ大学で学んでいた頃(1840年〜1843年)は、家畜と植物の育種家や園芸家の交流が盛んで、種の定義、雑種の力(成育力や繁殖力など総合的な生産力)、固定が可能な新品種の育成などについて広く議論が交わされていた。そうした説のうちには、“ある種が何らかの原因で別の種に変化するという意味での変換(トランスミューテーション)”があった。ここでいうトランスミューテーションは1809年にラマルクが「動物哲学」で初めて述べた術語であったが、これは、ケールロイターの定義した述語とは違って、実はむしろ種の変わりやすさを表現したものであった。既に見たように、不変であるべき特定の種の中に多くの変種が存在すること、しかもそれらは安定して子孫を残し、その特徴を維持することがよく知られていた。園芸家・育種家の関心は新しい変わり種(変種・品種)の育成に向けられており、雑種のもつ力とその子孫への伝達が興味の中心だったのである。特に、観賞用の園芸植物では、異種あるいは変種と考えられた個体群どうしの交配により生殖能力を持つ安定な品種が実際に多く作られていた。

第1章で述べたように、メンデルにとって幸いなことに、メンデルが大学を卒業し1843年に21歳で修道士となった聖トーマス大修道院のナップ院長は品種改良に力を注ぐ学識の高い人物だった。「品種改良のためには、交雑育種技術の基礎理論と遺伝の仕組みを理解する必要がある」を持論とするナップ院長の励ましと多くの同僚司祭たちの協力を得て、メンデルは修道院でブドウ、ミツバチや農業気象などの研究に従事することができた。さらにウィーン大学留学中には、ドップラーとエッティングスハウゼンから確率論と順列組み合せ理論を学び、ウンゲルからは植物形態学と生物地理学とともに植物雑種に関する研究の組み立て方とデータの解析法を習得していた。学術を育むそうした恵まれた環境のもとにあったメンデルは、そんななかでリンネに出会うことになる(Orel, V.(1996) Gregor Mendel: The first geneticist. S. Fin (英語版翻訳) Oxford University Press, Oxford, UK.)。メンデルにとって、雑種が繁殖を通じて安定に維持されることで新たな種が誕生する可能性を指摘したリンネの見解は興味深いものだった(McCarthy, E.M.(2008) On the origins of new forms of life: A new theory.Macroevelution.net.)。

メンデルの植物雑種に関する興味は、交雑によって作出された雑種が安定した新たな種の形成に役割を果たすか否かに答えを見つけることだった。メンデルは、「種の形成過程の説明に一般的に適用可能な雑種当代の性質と後代における性質の展開に関する法則」を見出そうと努めた。当時は、種と変種・品種との区別も明瞭ではなく、安定な雑種はもともと別種であるとの考えが一般であった(Stern, C. and Sherwood, E.R.(eds.)(1966) The origin of genetics: A Mendel Source Book, W. H. Freeman and Company, San Francisco, USA.)。いずれにしても、「雑種による種の形成」の可能性を検証するためには、両親の性質が雑種でどのように現れるか、さらに、それが雑種の子孫にどのような仕組みで伝達されるか、すなわち遺伝の仕組みを明らかにしなければならない。メンデルは、雑種とその後代に関する当時もっとも重要であったケールロイターとゲルトナーの仕事を丹念に辿り、エンドウを材料に、彼らの実験の欠点を補ったより厳密で計画的な実験により、実証的なデータを得ようと決心し、これに努めたのだった。

チャールズ・ダーウィン

メンデルの実験の目的であった「雑種と種の形成」についてはチャールズ・ダーウィンを抜きにして語ることはできない。ダーウィンは、生物集団に存在する進化的な変化(変異)とそれを制御する要因としての自然淘汰に関する論考を通じて、進化に関する一般的な原理を構築した。

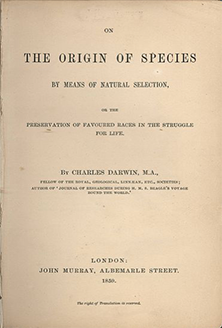

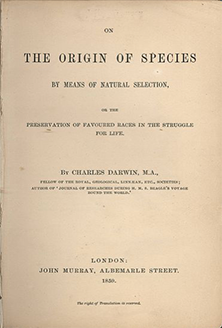

図4 ダーウィンの種の起原

図4 ダーウィンの種の起原

|

チャールズ・ダーウィンは医師であった祖父エラズマスと父ロバートが学んだエジンバラ大学医学部に兄エラズマスとともに進学し、卒業後にケンブリッジ大学で博物学と神学を学んだ。ケンブリッジ大学を卒業後、恩師ジョン・ヘンズロー教授の紹介でイギリス海軍の測量帆船ビーグル号に乗船し、世界一周の船旅に出る。旅は1831年から1836年までの5年間にも及んだが、ダーウィンはこの間に南米大陸のガラパゴス諸島(エクアドル)で見たゾウガメ、イグアナ、フィンチなど多様な動物種の存在に大きな興味を持った。ダーウィンは、特にフィンチという小型鳥類の嘴の形態が示す多様性を詳細に観察し、これらの多様なフィンチは大陸からガラパゴス諸島に辿り着いたひとつの種を共通祖先に持つに違いなく、それぞれは移住先の島々の異なる生態条件に対応して形態的に進化したのだろうと考えた。イギリスに戻ったダーウィンは、旅の間に得た多くの観察事例と自ら手がけた多くの生物種を対象とした交配実験を含む経験から生物進化のあり方に関する包括的・大局的な結論を導きだし、1859年に「種の起原」(図4)を出版した。ダーウィンの著書の原題は「自然淘汰による種の起原、すなわち生存競争における適応子孫の保存について」であるが、一般に短縮して「種の起源」と呼ばれる。(Darwin, C. (1859) On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. (1st ed.), London: John Murray, UK. ダーウィン「種の起原」上、下(1990)八杉龍一(訳)岩波文庫)。

ダーウィンは、1838年に読んだトーマス・マルサスの著書「人口論」(1798年)に強く影響されて、進化論の根幹である自然選択説を思いついたと言われる。古典派経済学の代表者だったマルサスは、「人口は幾何級数的に増加するが食料の生産は算術級数的にしか増加しない」から、「政府による何らかの救済策がなければ、遠からず貧困と疫病が発生し、社会の発展は必然的に行き詰まる」とする説を発表し、「経済的な弱者は救済策がなければ強者によって淘汰される」という有名な予言を残した。「強者による弱者の淘汰」というマルサスの予言から霊感を得たダーウィンは、思索の結果、変化して止まない厳しい自然環境が、種内に存在する多様な変異の中から、環境により適応した変異を暫時選択することで進化に選択に沿った方向性が与えられるという考えに到達し、自然選択・淘汰(natural selection)こそが生物における適応進化(adaptive evolution)の原動力であるとする自然選択説を展開した。ダーウィンによれば、種は固定された存在ではなく常に進化する連続的な存在であり、しかも進化は「ある予定された理想へ近づくための変化」ではなく、「自然による選択と偶然が支配する機会論的な変化」であった。

ところで、当時、進化に注目していたのはひとりダーウィンだけではなかった。1844年には、「全ての種を含む万物は自然の法則に従って進化してきた」と主張する「創造の自然史の痕跡」と題した書物が出版されていた。この本の著者は不明だが、書籍商ロバート・チャンバース自身だと言われている(Chambers, R. (1844) Vestiges of the Natural History of Creation. London, John Churchill.)。チャンバースの本は、天地創造と矛盾する唯物論であるとして保守的な教会と創造論者の激しい憎悪の的となっていた。さらに、1855年には、アルフレッド・ウォーレスが「新種の導入を調節する法則について」を発表した(Wallace, A.R. (1855) On the law which has regulated the introduction of species. The Alfred Russel Wallace Page hosted by Western Kentucky University Archive.)。ウォーレスはマレーシア・インドネシアを探検した際に、バリ島とロンボク島の間の狭い海峡を隔てて明瞭に異なる動物相が隣接することを発見した(この境界線はウォーレス線と呼ばれる)。ウォーレスはさらに探検を続け、1858年には新しい論文の草稿をダーウィンに送って意見を求めた。生物の進化に関して自ら発見した理論とほとんど同じ内容が記されていたウォーレスの原稿を読んだダーウィンの心には大きな葛藤が生まれた。ダーウィンは10人の子供に恵まれたが、ちょうどその頃に最愛の長女アニーと末息子チャールズを失って、ダーウィンは失意のどん底にあった(デイヴィッド・N・レズニック著 垂水雄二訳(2015)21世紀に読む「種の起原」みすず書房)。しかし、友人の励ましもあって、ダーウィンはウォーレスの了解を得た上で、1858年のリンネ協会例会で「自然選択説」を共同発表し(発表はダーウィンではなく、協会書記官が代行した)、1859年には「種の起源」を出版した。後年、ウォーレスはダーウィンの発見が先であったこと、ダーウィン論文はより多くの事例に基づくことを認め、二人は自然選択説発見の栄誉を分かち合うことになる。

ダーウィンは、メンデルが注目したケールロイターとゲルトナーにも言及している。「種の起原」の第1章「飼育栽培下における変異」と第8章「雑種形成」では、二人が示した不稔の植物雑種に関する実験結果とその考察を様々な例をあげて論駁している。種を生殖隔離によって隔てられた不連続な集団と捉えて、「個別創造説」を信奉するケールロイターやゲルトナーによれば、種間の雑種は不稔となるが、種内の変種どうしの交雑で生じる子孫は高いあるいは完全な稔性を持つ。ケールロイターは、分類上は別種とされている種間の交配により作成した雑種の中に、生存能力と稔性のある子孫を残す10例を見出したが、それらは同一種内の変種であるとして分類し直している。種間の交雑による雑種をハイブリッド(hybrid)と呼び、変種間の雑種をモングレル(mongrel)と便宜的に呼んだダーウィンは、しかし、種と変種を全く区別していない。ダーウィンは、種間雑種と種内の変種間雑種には明確な区別はなく、特に種や変種をそれらの間の交雑稔性や子孫の稔性によって定義することはできないと考えていた。ダーウィンは、同一種内の変種間で生じた雑種のうち不稔となるものがある、あるいは異なる種間の交雑によって生じる雑種が高い繁殖力をもつことが示せれば、種は絶対的な生殖隔離の障壁で隔てられた明確な単位としては定義できないという主張につながるはずだと考えた。そこでダーウィンが批判の対象にしたゲルトナーの結果は次のようなものであった。すなわち、タバコの種間雑種では5つの交配のうち一つの組み合わせでは雑種あるいはその後代が不稔であったが、4つでは稔性のある子孫が生じた。ダーウィンは、この結果を、稔性によっては種や変種を定義できない証拠であると見做した。種や変種は個体群の内部に存在する連続した変異の暫定的な姿である。種は進化の過程にあって、「個別創造説」が主張するような絶対的な生殖障壁で隔てられた完成型ではないと考えるダーウィンにとって、連続した進化上の1点に存在する種を生殖的隔離で定義することは、そもそも受け入れられないことであった。今日でも種は形態学的種、生態学的種、地理学的種など様々に定義される概念であり、研究者の捉え方や研究の目的によっても様々に使い分けられている(Wheeler, Q.D and Meier, R. (2000) Species concepts and phylogenetic theory: A debate. Columbia University Press, New York, USA.)。

図5 ドブジャンスキー

図5 ドブジャンスキー

|

現在、最も一般的に受け入れられている種の定義は、ロシア・ウクライナ出身の遺伝学・進化生物学者テオドシウス・ドブジャンスキー(図5)の「遺伝学と種の起原」(1937年)とドイツ生まれの生物学者エルンスト・マイヤーの「系統分類学と種の起原」(1942年)で提唱されたものであると言っていいだろう(Dobzhansky, T. (1937) Genetics and the origin of species, Columbia University Press, New York, USA.; Mayr, E. (1942) Systematics and the origin of species, Columbia University Press, New York, USA.)。そこでは、集団遺伝学の考え方に従って、「種は、同一集団内では互いに自由な交配を通じた遺伝子の交換が可能だが、異なる集団間では互いに生殖的に隔離されているような個体群である」とされている。集団遺伝学では、このような遺伝子のプールを共有する集団をメンデル集団と呼ぶ。一般に、生殖的隔離は、生殖器の構造、繁殖場所や繁殖時期の違いなど交尾行動を阻害する何らかの要因が原因となる交配前隔離と、卵細胞と精子や花粉の受精が阻害されたり、受精卵の正常な発生が中途で停止したり、雑種が成立しても不稔となって子孫が残せないなどが原因となる交配後隔離に大別される。交配前隔離でよく知られている例としては、ダーウィンが「種の起原」のアイディアを得たガラパゴス島のような地理的に隔離された生物集団や、ホタルのように異なる発光パターンをもつ種間で異性を探す定位行動ができずに交尾が成立しない同所的な隔離集団がある。交配後隔離の例は、例えば雌ウマと雄ロバの雑種であるラバで見られるように、雑種第一代が不稔となって雑種性が崩壊する多くの例(雑種崩壊)が知られている。この定義に従えば、種は生殖隔離によって隔てられた単位であるとしたケールロイターやゲルトナーの見解は正しく、ダーウィンの批判は過剰あるいは少なくとも不当であったと言えるだろう。ダーウィンは、種は不変であるとする「個別創造説」への批判をより鮮明にするために、それと密接に結びついていた生殖隔離の問題を、包括的な概念である生殖的隔離と切り離して、強調しすぎていたようである。

実際に、現在では、種間雑種だけでなく属間雑種さえもが、様々な方法を用いて作成されている。栽培植物では、例えば、パンやパスタ、うどんなどを私たちに与えてくれるコムギ属は、食料としても飼料としても利用されるライムギ属や、ビールの原料となるオオムギ属とも交配が可能で、両方のゲノム(遺伝情報の総体)を併せ持つ雑種の育成が行われている。コムギとライムギの属間雑種であるライコムギは人類が作った最初の人工作物であり、コムギ属のTriticumとライムギ属のSecaleから合成した新しい属Triticosecaleに分類されている。細胞レベルでは多くの動植物で種間・属間の雑種細胞(体細胞雑種)が作られている。哺乳類では、例えばヒトとマウスの染色体・ゲノムを混在させた体細胞雑種などが作られて実験的に利用されている。このように、生殖隔離が原因となって種を隔てる障壁は、なんらかの方法を用いて、人為的に取り除くことが可能であり、交配可能性あるいは雑種の稔性それ自体は種を定義する絶対的な基準ではない。ところで、現在では遺伝子組換えや遺伝子編集・ゲノム編集など様々な遺伝子工学的手法によって、種や属を超えた遺伝子の交換が可能であり、生物学的な意味での種の壁(生殖隔離)はもはや絶対視すべきものではなくなっていると言ってもよい状況にある。

メンデルとダーウィン

メンデルとダーウィンの関係は謎に包まれており、今も議論の的である。二人の関係で明らかなことは次の通りである。すなわち、メンデルはダーウィンを知っており注目もしていたが、ダーウィンはメンデルを全く知らなかったかあるいは無視した。ダーウィンの「種の起原」が出版されたのは、メンデルがエンドウの実験を始めて3年目の1859年で、メンデルは1963年にエンドウの実験を完了した後でこれを読んだ。従って、メンデルの動機と目的および策定した実験計画にダーウィンが影響を与えることはなかったはずであるが、「植物雑種の実験(1866年)」を執筆する際には大きな影響を受けたに違いない。メンデルが丹念に読んだダーウィンの「種の起原」のドイツ語版(第二版、1863年)には、メンデル自身が引いた下線と欄外の書き込みが数多く残っている。これらの下線と書き込みからは、メンデルがダーウィンの主張に同意と批判の感情を同時に持ったことが明らかに見て取れる。しかし、メンデルは論文中でダーウィンに全く言及していない。何故、メンデルはダーウィンに言及しなかったのだろうか。この点については、最近、ブリム・ヤング大学植物動物科学部のダニエル・フェアーバンクスが優れた論評を書いている(Fairbanks, D.J. (2020) Mendel and Darwin: untangling a persistent enigma. Heredity 124: 263-273.)。ここでは、この論評に基づき、メンデルがダーウィンをどのように評価していたかについて述べることにする。

まずは、ダーウィンが遺伝を説明した“汎生説(パンジェネシス)”についてのメンデルの批判である。書き込みを基にすれば、メンデルは、ダーウィンの“パンジェネシス(pangenesis)”と受精における花粉の役割、特に遺伝変異に及ぼす“生物が置かれた条件(conditions of life)”を強く批判している。第2章で説明した通り、パンジェネシスとは、動植物の各器官の細胞には、それらが獲得した性質を担う個別の情報を備えた自己増殖性の粒子ジェミールがあって、ジェミールが担う情報がいったん生殖細胞に集まり、受精を通じて子孫に伝えられる。子孫では、各器官にそうした個別のジェミールが分散し、それぞれ特徴的な細胞を作ることで、親の性質を決める情報が伝わるとする説である。情報を担う粒子の存在を仮定した点では、メンデルの粒子説と同じだが、それが存在し働く場とその伝達の仕組みは全く異なる。メンデルが批判の対象としたのは、しかし “パンジェネシス”はもとよりではあるが、その基礎とされた “生物が置かれた条件”の役割であった。一時期はメンデルを厳しく批判した進化生物学者のロナルド・フィッシャーによれば、“生物が置かれた条件”とは、まさに「典型的なダーウィン的術語」であって、ダーウィンは「種の起源」中でこれを実に107回も用いている。ダーウィンは次のように主張する。「生物が数世代にわたって新たな条件に遭遇すれば目に見えるほどの変化を引き起こすであろうこと、それに生物の構成が一旦変化し始めれば、変化は何世代にもわたって継続するであろうことは疑う余地がないほど明らかである」。一方、メンデルは「植物雑種の実験」の第10章で、当時の園芸家・育種家が主張していた「種の安定性は栽培化によって高度に撹乱されるのであって、栽培型の展開は規則性のない偶然性の高いものである」とする見解に強く反論し、さらに「種の安定性が栽培化によって高度にあるいは完全に撹乱されるという見解を認める訳にはいかない」と明確に述べている。ダーウィンの云う“生物が置かれた条件”はメンデルの云う“栽培化”であろう。ダーウィンはラマルクの説に基づいて変化との関連で環境条件の重要性を主張し、メンデルは「栽培環境条件の変更は新たな遺伝的変異の原因ではない」と主張している。

進化に関する見解についても同様であった。実は、メンデルの遺伝法則再発見の後も、メンデルはダーウィンの賛同者だったと主張する研究者と反対者だったとする研究者があって、両者の間で長く激しい議論が続いた。メンデルはダーウィンの批判者であったと主張する説の中には、憶測や誤解に基づく批判の他に、曲解あるいは誹謗中傷と言わざるを得ないものまでが含まれている(Olby, R.C. (1979) Mendel no Mendelian? History of Science 17: 53-72.; Olby, R.C. (1985) Origins of Mendelism (2nd ed.), Chicago University Press, Chicago, USA.; Bishop, B.E.(1996) Mendel’s opposition to evolution and to Darwin. Journal of Heredity 87: 205-213.)。例えば、ビショップは、イタリア人研究者ディ・トロッチオが1991年に公表した論文で主張した「メンデルはダーウィンに反論する目的で論文を書いた。メンデルの論文は実験データに基づかない全くのフィクションである」とする断定を引用して、「創造論に基づく正統教義の信奉者であったメンデルは反ダーウィニストだった」と結論している。こうした批判については次の第6章で解説することにする。

メンデルは決して反ダーウィンではなかった。「種の起原」に書かれたダーウィンの記述にある、「雑種の後代で見られる極めて大きな変異に比べて、対照的な初代雑種で見られる僅かな変異は興味深い事実であり、注意が必要である」に引かれた二重下線から、メンデルがそこに大きな関心を寄せていたことがわかる。メンデルは「植物雑種の実験」を書き進めるにあたって、特に最後の2つの章の考察の部分では、ダーウィンを強く意識していたに違いない。メンデルは3度だけ進化を意味する術語を用いているが、それは序論(第1章)、第10章と結語(11章)の3か所である。実は、ダーウィンも自らの主張の根幹である進化という述語を用いていない。ダーウィンは、 “変更を伴う系統(descent with modification)”という術語で進化を言い表している。すでに指摘したように、ダーウィンとメンデルの時代には“遺伝”と同様に“進化”と云う術語は存在していなかった。現在では進化を表す英語とドイツ語はともにEvolutionであるが、当時のドイツ語では“発生と進化”を統合したEntwicklungであった。ダーウィンは“進化する”の過去形である“進化した(evolved)”を論文の最後で一度だけ用いている。以下はその文章である。「最も美しく最も驚嘆すべき尽きることのない形態・種類(forms)が既に進化しており、なお進化し続けている」。メンデルは「植物雑種の実験」でEntwicklungを一度も用いていない。メンデルが論文中で進化を意味する術語を用いたのは”進化の歴史”を意味するLebens Bedungungenであった。序論では自ら企てた実験の意義について、この術語を用いて、「過小評価されてはならないことは、この実験が生物の“進化の歴史”に関して意味のある質問に対する回答に到達するためのひとつの正しいやりかたであるという点である」と述べている。さらに結語では、「種はそれを越えては変化することができない固有の限界内に閉じ込められている」とするケールロイターやゲルトナーの主張を無条件に認めることはできないとしつつも、ゲルトナーの結果を引用しつつ次の重要な見解を述べて論文を締めくくっている。すなわち、「この類の安定な雑種は新たな種としての存在意義を獲得するという意味で、植物の“進化の歴史”にとって極めて重要である。この事実の真実性は、最も優れた観察者たちによって正当化されており、疑うことはできない」と結論している。メンデルは、ダーウィンの言う共通祖先からの「変更を伴う系統」の進化に雑種が寄与しうると考えていたのであろう。

メンデルの「植物雑種の実験」の書きぶりからも、ダーウィンへの賛同が読み取れる。メンデルは、序論で、交配実験のために選んだエンドウの22系統には品種と亜種だけでなく近縁の別種が含まれていたことを認め、「これらの区別は、事実上困難であるうえに、問題とする実験の目的にとっては、さして重要ではない」と述べている。種や変種を、同等の環境下では同一の形態・性質を示す子孫を残す系譜と理解するメンデルは、ダーウィンと同様に、種内雑種と種間雑種に本質的な差異を認めていない。メンデルのこうした見解は、種内・種間雑種を通じて、特定の性質を支配する特定の因子は、「安定」あるいは「一定」で変化せず、「法則」に従って雑種の子孫で無作為に組み合わされとする結論につながっている。同時に、雑種の作る配偶子中での安定な因子の組み合わせからなる安定な雑種の取得が可能である、すなわち雑種の子孫で生じる新たな因子の組み合わせが新たな種の起源となりうる可能性を示唆している。ダーウィンの遺伝に対する見解はメンデルの実験結果からは支持できなかったが、メンデルはダーウィンの進化論のアイデアを理解し受け入れた科学者の一人だったと考えて間違いないだろう。

メンデルの優れた伝記者の一人であったオーレルは、次のように書き残している。「メンデルは自らの説とダーウィンの進化論に不一致を見ていない」、また、「司祭であり、創造論に基づく正統教義の信奉者であったメンデルにとって、純粋な学問として自ら生み出した雑種の展開に見られる法則とダーウィンの進化論とを宗教という枠の中で論じたくはなかったのかもしれない」(Orel, V. (1996) Gregor Mendel: the first geneticist. Oxford University Press, Oxford, USA.)。メンデルは、動植物界を俯瞰した「種の起原」でダーウィンが述べた説明に魅了されたであろう。それでも、実験によって実証可能な結論を得ることを何よりも大切にしたメンデルは、たとえ壮大なビジョンではあっても仮説の域を出ないダーウィンの「種の起原」に直接の論考を加えることをよしとすることは、おそらくできなかったのだろう。メンデルは宗教者であったが、同時に紛れもない実験科学者であった。「雑種と種の形成」に見られる関係を明らかにする目的で始めた研究から、雑種の性質が子孫に伝達する様式に内在する規則性、すなわち、ダーウィンがなし得なかった本質的な遺伝の法則を発見するという大仕事をなし得たことにメンデルは満足だったに違いない。

メンデルは実証を重んじる実験科学者だった

次の事実は、メンデルが実証を重んじる実験科学者であったことを私たちに納得させてくれる。メンデルは、雑種後代の展開に一定の規則性を見出せなかったケールロイターやゲルトナーを、実験の対象とした性質・形態の厳密な評価が欠落していたことと併せて、解析した雑種子孫の個体数が決定的に不十分あった点に主たる原因があるとして控えめではあるが明確に批判している。実は、ケールロイターとゲルトナーの他にも、雑種の後代を観察して、メンデルに先んじて類似の結果を得て報告していた植物研究者たちがいた。そのうちの一人であったイギリスのトーマス・アンドルー・ナイトは、ケールロイターより以前に、エンドウを材料にした研究で、灰色の種皮をもつ種をつける系統を花粉親にして白色種皮の系統と交配すると、雑種は全て灰色種皮で、花の色も花粉親と同じ紫色だったと報告していた。ナイトはさらに重要な事実、すなわち灰色種皮の雑種種子を育てて、自ら「不変」と名付けた白色系統を交雑すると、灰色と白色の種皮をもつ2種類の子孫が出現したことを報告している(Knight, T.A. (1799): An account of some experiments of the fecundation of vegetables. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 1: 195-204.)。ナイトは数量的な解析をしなかったし、この現象にさして興味を抱かなかったようだが、これはメンデルの優性の法則と分離の法則の先取りであった。さらに、メンデルの実験のおよそ30年前の1822年から1824年には、イギリスのジョン・ゴスとアレクサンダー・セトンがそれぞれ独立に、エンドウの交雑実験を行い、雑種F1では両親の一方の性質が表れ、自殖F2世代では親が持っていた性質が分離することを観察し報告していた(Goss, J. (1824) On the variation in the colour of peas, occasioned by cross-impregnation. Transactions of the Horticultural Society (London) 5: 234-236.; Seton, A.(1824) On the variation in the color of peas from cross-impregnation. Transactions of the Horticultural Society (London) 5: 236-237.)。

メンデルは、ナイト、ゴス、セトンの観察について論文で全く触れていない。さらに、当時、チョウセンアサガオやオシロイバナなどを材料に植物雑種の研究を続け、メンデルとほぼ同様の結果を1863年に発表していたシャルル・ノーダンも、「雑種第1代の概観は一様である」こと、「雑種第2代は元の親の性質に戻る傾向を示す」こと、さらに「雑種第3代や第4代ではその概観は著しく変異し、時として一方あるいは他方の親型に先祖返りした個体が認められる」ことを観察・報告していた。ノーダンが述べた、雑種が作る「特有の精の純粋性」および「雑種の諸々の型が確率の法則によって決まる」とする二つの主張はメンデルの分離の法則の核心だったが、両親が作る生殖細胞中の「特有の精」(おそらくメンデルの因子に相当する)がどのように雑種の子孫に伝わるかをノーダンは洞察することができなかった(Vasile, M.D.and Nicholai, C. (1967) Charles Naudin, a pionneer of contemporary Biology. In: Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée. Vol. 14: 369-401. 山下孝介、訳編(1972)メンデリズムの基礎―メンデルの<植物雑種に関する実験>ほかー、裳華房)。メンデルがノーダンの仕事を知ったのは論文執筆の後のことだったから、ノーダンの仕事への言及がないのは当然だったが、メンデルには、ナイト、ゴスやセトンはもちろん、ケールロイターやゲルトナーなど先達者の仕事には厳密な検証に堪えるだけのデータの裏付けとともに顕密な論考が欠けていると判断していたのだろう。

メンデルの先人達の研究は、実験の詳細と具体的なデータを論文中で記載せず、観察結果の記述あるいは推論を述べるに留まっていた。メンデルが彼らに批判の眼を向けていたことを窺わせるメンデル自身の言葉が残っている。メンデルは1866年にネーゲリに宛てた最初の手紙の中で、ゲルトナーの仕事に対して敬意を表しつつも、以下の様に、辛辣とも言える感想を述べている。「私はゲルトナーが得た実験結果を知っていました。彼の論文を繰り返し熟読し、仕事を注意深く検証して、彼が得た結果がエンドウで私が発見した展開法則と全体として同じであることを理解しました。しかし、ただの一度も彼の実験と推論に完全な裏付けを見出すことができませんでした」、「この優れた研究者が個々の実験の詳細を発表しなかったこと、それに雑種の形態の診断が不十分だったことは実に残念です。彼の記述は、あまりに一般的、あまりに曖昧で、確実な判断を下すための基礎を与えていません」(Stern, C. and Sherwood, E.R. (eds.) (1966) The origin of genetics: A Mendel Source Book, W. H. Freeman and Company, San Francisco, USA.; Gregor Mendel’s Letters to Carl Nagel. Genetics 35: 1-29.; Piternick, L.K. and Piternick, G.(1950) Translators of Mendel’s letters to Carl Nageli 1866-1873. Electronic Scholarly Publishing)。

メンデルは、雑種の後代における展開を知るためには、換言すれば雑種の性質が子孫に伝達する仕組み(遺伝の仕組み)を明らかにするためには、計画的で慎重な実験により検証可能なデータを得ることが必要不可欠であると確信していた。実験科学者として、メンデルは具体的で十分なデータを求めた。メンデルの論文からは、メンデルの研究に対する態度が極めて厳密で、特にデータの収集と解析に最大限の努力を傾注し、その取扱いに細心の注意を払ったことが明瞭に読み取れる。

興味の変遷

メンデルの科学者としての立場には、謎に満ちた部分が多く残されている。特にウィーン大学を卒業し聖トーマス大修道院へ戻ってエンドウの予備実験を始めた1854年から本格的な実験が終了した1863年までの記録はほとんど遺されていない。メンデルの実験ノートその他は、メンデルの死後ほぼ全てが遺棄または焼却されてしまった。メンデルの植物に関する原著論文は、1866年の「植物雑種の実験」(Druery, C.T. and Bateson, W. (1901) Experiments in plant hybridization. Journal of the Royal Horticultural Society 26: 1-32. 1996, ©Electronic Scholarly Publishing Project. ; Mendel, G. (2016) Experiments on plant hybrids (1866). Translation by Müller-Wille, S. and Hall, K. British Society for the History of Science Translation Series. Available at: http://www. bshs.org.uk/bshs-translations/mendel.)の他、1870年のヤナギタンポポに関する論文(Mendel, G. (1869) Ueber einige aus kunstlicher Befruchtung gewon-nenen Hieracium-Bastarde. Verh. Naturf. Ver. Brunn 8 (Abhand-lungen): 26?31. 英語版 On Hieracium hybrids obtained by artificial fertilisation. Bateson, W. (1902) pp. 96? 103; Bateson W. (1909), pp. 362? 368.に引用されている)と作物病理学に関する2報の小論文だけであった。小論文のうちの一つはジャガイモの疫病抵抗性に関するものだった。19世紀のヨーロッパではジャガイモ疫病が大問題だったから、メンデルも何とかこの解決策を探ろうと考えたのだろう。(南米大陸のアンデス山地が原産でインカの人々の主食であったジャガイモは、15-16世紀にスペイン人によってヨーロッパにもたらされた。ジャガイモは寒冷なヨーロッパによく適応したが、1845年から1849年までの4年間にジャガイモ疫病菌(Phytophthora infestans)がヨーロッパ中に蔓延し壊滅的な打撃を与えた。特にアイルランドで流行したジャガイモの疫病はジャガイモをほぼ全滅させ、人口800万人のうち約200万人もの餓死者・病死者を出し、ほぼ同数の人々が国外に移住した。こうした移住者の中には、合衆国第35代大統領のジョン・F・ケネディーや第40代大統領のロナルド・レーガンの曽祖父の家族があった。この大被害が起こったのは、優秀ではあったがほぼ一品種がヨーロッパ全土で栽培されていたのが原因であった。)その他にヤナギタンポポ属(Hieracium属)に関してネーゲリに送った書簡と家族に送った手紙が残っているが、もちろん家族への手紙にはメンデルの科学上の考えを窺わせるものはない。

一次資料の欠如は、メンデルの動機あるいは意図と目的について多くの憶測を呼んできた。メンデルは遺伝の法則を明らかにすることを目指したとする正統な見方(Hartl, D. and Orel, V. (1992) What did Gregor Mendel think he discovered? Genetics 131: 245-253.)とともに、そうではなくメンデルの興味は雑種から新たな種が生じる可能性にのみあったとする修正主義的な見方があったことは既に述べた(Olby, R.C.(1979) Mendel no Mendelian? History ofScience 17: 53-72.; Olby, R.C.(1985) Origins of Mendelism (2nd ed.), Chicago University Press, Chicago, USA.; Bishop, B.E.(1996) Mendel’s opposition to evolution and to Darwin. Journal of Heredity 87: 205-213.)。これらの研究者たちによれば、メンデルはケールロイターやゲルトナーのような伝統的な“育種家“であって、決して遺伝の法則を発見した”遺伝学者“ではなかった。こうした状況は、メンデルの法則の再発見後も長く続いたが、最近になっていくつかの一次資料の発見があり、これに基づく重要な見解が発表された(van Dijk, P.J., Weissing, J.F. and Noel Ellis, T.H. (2016) How Mendel’s interest in inheritance grew out of plant improvement. Genetics 210: 347-355.)。以下では、その見解をまとめてみるが、その主張によれば、メンデルの興味は確かに植物育種家・園芸家としてのそれから始まったが、次第により基礎的・本質的な博物学者・植物科学者としてのそれへ移って行ったと理解できる。

当時のブルノの日刊紙など地方の新聞にメンデルに関する重要な情報が掲載された記事が見つかった。新聞記事では、メンデルは園芸家・植物育種家として紹介されている。メンデルは、エンドウの他にキュウリ、マメ科、ジャガイモなどの外国野菜、特にニュージーランド産のホウレンソウで高品質な品種の選抜に携わっていた。加えて、カーネーションと特に好きだった南米産の“貴婦人のイヤリング”あるいは“女王の耳飾り”と呼ばれるフクシア(Fuchsia、日本ではホクシャの名で知られている。伸びた枝の先に、赤い萼片と純白の花弁をもつ2輪の可憐な花をつけ、天使のイヤリングとも呼ばれる。)の育種に努め、人気を博した新品種を作って市場に提供していた(7章参照)。メンデルの仕事が地域の人々から高い評価を得ていたことがわかる。メンデルは、ブルノ農業協会博物学部会の会員だったが、1861年に博物学部会が博物学協会として分離・独立した後では博物学協会の会員となる。さらに、メンデルはナップ委員長が議長であった園芸部会の会員にも推挙されている。メンデルの興味は植物育種学と博物学の両方にあった。しかし、特にウィーン大学で受けた教育とナップ院長から受けた薫陶によって、メンデルの興味は次第に博物科学(自然科学)へと傾斜していった。

メンデルが「植物雑種の実験」を発表した1865年3月8日の2回目の公演では、本題であるエンドウの交配実験に入る前にまず、“細胞と受精による植物の再生成について”と題して語っている。これは単に聴衆が園芸家・育種家ではなく博物学者たちであったというだけの理由からではない。すでにメンデルの興味は、ある種が別の種に変換すると云う種の変換現象(トランスミューテーション)や、雌雄配偶子の受精の細胞学、変異の生成と雑種の関係、種と雑種の安定性および種分化あるいは進化などのより基礎的で広範な植物科学の領域に広がっていたのである。メンデルの興味の変遷については、第7章でさらに解説する。

| <<前の章 |

TOP |

次の章>> |

|

Copyright (C)

2021 Chiharu Nakamura All Rights Reserved.

|

|