|

|

第6章 メンデルの遺伝学とダーウィンの進化論

PDFファイルを開く

「偉大な精神を持ち勇敢に意思表示する人々は強い反発を受けるのが常である。」

アルベルト・アインシュタイン

メンデルは明確な意図、目的と周到な計画の下にエンドウを用いた植物雑種の実験に着手し、これを着実に続けて、「メンデルの遺伝法則」として知られる形質の子孫への伝達様式を明らかにした。メンデルの仕事は20世紀のはじめの1900年に再発見される。しかしその後も、メンデルの発見した「遺伝の法則」は長く熾烈な科学論争の標的であり続けた。

メンデルの遺伝法則再発見までの35年間

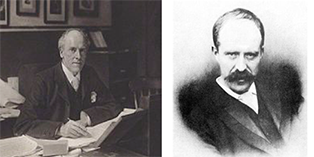

メンデルが「植物雑種の実験」で明らかにした形質伝達の仕組みの正しさが認められ、「メンデルの遺伝法則」として「再発見」されたのは、論文が口頭発表されて35年、印刷され世に出てから34年を経た1900年のことであった。オランダのヒューゴ・ド・フリース、ドイツのカール・コレンスとオーストリアのエーリッヒ・フォン・チェルマックの3人が独立にメンデルの仕事を再発見し、それぞれ前後して論文を「ドイツ植物学会報告」に発表した(図1)。

ヒューゴ・ド・フリース カール・コレンス エーリッヒ・フォン・チェルマック

ヒューゴ・ド・フリース カール・コレンス エーリッヒ・フォン・チェルマック

図1 メンデルの遺伝法則の発見者達

|

メンデルの遺伝法則の再発見の物語には、法則それ自体の評価とともに、この三人が再発見者としての栄誉をどのように分ち合うべきかについて多くの議論があった(Stern, C. and Sherwood, E. (1966) The Origin of Genetics: A Mendel Source Book. San Francisco: W.H. Freeman and Co.; Henig, R.M. (2000) The monk in the garden: The lost and found genius of Gregor Mendel, the father of modern genetics. Houghton Mifflin Harcourt. Boston, USA.; Moore, R. (2001) The “Rediscovery” of Mendel’s work. Bioscene 27: 13-24.)。

ユーゴ・ド・フリースは1886年に、オマツヨイグサ(O. lamarckiana)の変異体の研究から突然変異説を発表したオランダ・アムステル大学の植物学者・遺伝学者であった(Stamhuis, I. H., Meijer ,O. G. and Zevenhuizen, E. J. (1999). "Hugo de Vries on heredity, 1889-1903. Statistics, Mendelian laws, pangenes, mutations". Isis; an International Review Devoted to the History of Science and Its Cultural Influences. 90 (2): 238-267.)。ダーウィンのパンゲン説(パンジェネシス)を信奉するド・フリースは、これを担うとされた個別の粒子パンゲンの存在を確かめるために、80種にも及ぶ様々な植物種を用いて交配実験を実施し、1900年のフランス国立科学アカデミーで「雑種における分離の法則について」と題した口頭論文を発表した。発表の直後に同じタイトルのフランス語論文が公表されたが、その内容は驚くほどメンデルの論文によく似ていた。ド・フリースは、1890年代後半にメンデルの論文を読んでおり、その内容と価値を十分に理解していたにもかかわらず、論文中ではメンデルの発見をほぼ完全に無視した。しかし、フランス語論文にメンデルに関する記載がないことを訝ったカール・コレンスに諭されたド・フリースは、後のドイツ語論文では、メンデルの実験の先行性と正当性を認めている。

メンデルこそ「メンデルの遺伝法則」の真の発見者であったことを最初に明確に認めたのはカール・コレンスであった。コレンスは、カール・ネーゲリの教え子でドイツ・テュービンゲン大学の植物学者・遺伝学者であった。コレンスは、エンドウやトウモロコシなどを実験材料に植物雑種の研究を行ったが、1899年に自ら得た結果をまとめて論文を書き始めるための文献検索中に、ネーゲリに聞いたメンデルの論文を読んだ。既に35年も前にメンデルが自分と同じ結果を公表していた事実を知ったコレンスは、眠れぬ夜を過ごした11月の明け方にメンデルの正しさを確認した。コレンスは、1900年の論文でダーウィンとメンデルに言及し、「メンデルの遺伝法則」はダーウィンの「進化論」に遺伝学上の基礎を与えうると指摘している(Correns, C.E. (1900) G. Mendel’s law on the behaviour of progeny of variable hybrids. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 8: 156-168.; Rheinberger, H.-J. (1995) When did Carl Correns read Gregor Mendel’s paper? Isis 86: 612-616. The History of Science Society.)。なお、第4章で述べたように、コレンスは1909年にオシロイバナで見られる斑入り現象の解析から、核外の細胞質にも遺伝を担う物質(遺伝子)が存在すること、すなわち「メンデルの遺伝法則」に従わない例外的な遺伝様式である「細胞質遺伝(母性遺伝)」があることを明らかにしている。

3人目のメンデルの遺伝法則の再発見者は一般にエーリッヒ・フォン・チェルマックであるとされている。チェルマックは、コムギ、ライムギ、エンバクなどの遺伝・育種を研究したオーストリア・ウィーン農科大学の農学者であった。人為交配によるパンコムギの雑種強勢(ヘテロシス)を研究していたチェルマックはメンデルと同じ3:1および9:3:3:1のF2分離比を観察した。実験終了後にメンデルの論文の他、ド・フリースの論文とともにコレンスの論文「メンデルの法則」を読んだチェルマックは、自分の論文コピーをド・フリースとコレンスに送った(Simunek, M. , Hoßfeld, U. and Wissemann, V. (2011) ’Rediscovery’ revised - the cooperation of Erich and Armin von Techermak-Seysenegg in the context of the ‘rediscovery’ of Mendel’s law in1899-1901. Plant Biology. )。さらにもう一人、アメリカ合衆国ワシントン州立大学の農学者ウィリアム・スピルマンの名が挙げられるだろう。スピルマンはパンコムギでメンデルの法則を独自に発見し、1901年に論文「雑種子孫への両親形質の伝達に関する量的研究」を発表し、アメリカにメンデル遺伝学を広めたことで知られている(Johnson, L.P.V. (1948) Dr. W.J. Spillman’s discoveries in genetics: An evaluation of his Pre-Mendelian experiments in wheat. J. Heredity 39: 247-252.)。

図2 ウイリアム・ベイトソン

図2 ウイリアム・ベイトソン

|

再発見者ではなかったが、メンデルのドイツ語論文を英語論文に翻訳し、遺伝学(メンデリズム)をヨロッパの英語圏に普及させたウィリアム・ベイトソンの功績は特筆される(図2)。生物の構造に見られる変異と多様性を研究していたベイトソンは、1894年に「多様性研究のための材料“Materials for the study of variation”」を出版している(Bateson, W. (1894) Materials for the study of variation, treated with especial regard to discontinuity in the origin of species. London, Macmillan )。ベイトソンは、メンデル遺伝学を広めただけでなく、遺伝学上の重要な術語の多くを考案している。遺伝子(gene)、遺伝学(genetics)、対立遺伝子・アレル(allele)、接合子(zygote)、ヘテロ接合体(heterozygote)、ホモ接合体(homozygote)などである。ベイトソンは、1908年にはケンブリッジ大学の遺伝学教授となり、1910年には遺伝学雑誌(The Journal of Genetics)を創刊している。

メンデル遺伝学の普及には日本人研究者の功績にも大きいものがあった。東京帝国大学農科大学講師の外山亀太郎は、1906年にカイコで初めて「メンデルの法則」の正しさを検証した。養蚕は今からおよそ5000年前頃、中国の三皇五帝の一人であった黄帝の時代に始まったとされる。日本には弥生時代の紀元前200年頃に伝わったとされ、福岡県の有田遺跡から平絹が出土している。神功皇后・応神天皇の頃(3〜4世紀)、朝鮮半島の新羅から渡来・帰化した秦氏一族によって養蚕と機織業が広められた。明治時代になると、養蚕業は外貨獲得のための重要産業となり、日清戦争・日露戦争の経済的支えともなった。1900年にカイコの研究を始めた外山は、虎蚕と姫蚕および白繭蚕と黄繭蚕と呼ばれる系統を用いた二因子交配の後代F2で、形質がメンデルの9:3:3:1に分離することを動物で初めて確認している。外山は、強くて質の良い繭を作るカイコを育成するために一代交配種を作出し、その普及に貢献した。

一つの科学上の発見が確かな知識として世に認められるためには、長時間が必要である。人は新しい知識や概念を容易には認めようとない。人々が発見の意義に納得し、それが重要な知識として浸透するには多くの検証が必要である。ところで、メンデルが発見した「法則」は、35年もの間、人々に無視されたとよく言われる。しかし、実のところ全く無視されていた訳ではなく、それなりの注目を集めていた。メンデルの論文は英国王室リンネ協会を含むおよそ120の大学や研究所の図書館に送られた。メンデル自身も40部の別刷りをつくり、そのいくつかをダーウィンなどヨーロッパ各地の著名な生物学者たちに寄贈しており、少なくとも14の論文で引用された他、当時広く普及していた3つの広報誌でも紹介されていた。東北帝国大学農科大学(現・北海道大学農学部)教授であった田中義麿は1921年7月13日に聖トーマス大修道院を訪問した際、残り少ない別刷りの一部を贈呈された。田中はそれを家宝として大切に保管していたが、死後に別刷りは子息の田中克己氏によって国立遺伝学研究所(三島)に寄贈され、現在まで大切に保管されている(田中克己(1975)「Mendel論文の別刷に添えて」遺伝29(10):78. 中沢信午(1978)「メンデルの発見」 共立出版)。

メンデルが「植物雑種の実験」を世に問うた1865/1866年から1900年の「再発見」までには、遺伝の基礎となる細胞学上の重要な発見が相次いだ。「細胞説」と「生殖質説」である。オランダの博物学者アントーニ・ファン・レーウェンフックは、1870年代に初めて自作の単式顕微鏡でコルク細胞を観察するなど、多くの細胞種を観察し記載した。レーウェンフックによる細胞の可視化は、全ての生物は細胞からなるとするマティアス・シュライデンとテオドール・シュワンが1838/1839年に提唱していた「細胞説」を人々に納得させた。1883年には、ドイツの細胞学者ウォルター・フレミングが細胞内に存在する核の分裂過程を研究し、染色体縦裂の観察から、この現象を核の遺伝物質の均等配分過程であると予言した(体細胞分裂(mitosis)は、体の各部を作る体細胞が同じ染色体構成を持つ二つの娘細胞に分かれる均等分裂過程をいう。染色質(クロマチン)、染色体、有糸分裂はフェレミングの命名である)。こうして確立された細胞説により、全ての細胞は既存の細胞の分裂によって生じることが確かな科学的知識となった。さらに、ドイツの動物学者アウグスト・ヴァイスマンは減数分裂を発見し、「生殖質説」を唱えて、遺伝子が染色体上にあることを予言した(減数分裂(成熟分裂または還元分裂、meiosis)は、配偶子を生じる特殊な細胞分裂過程をいう。減数分裂では、2つの連続した細胞分裂が起こるが、染色体(DNA)の複製は一回しか起こらず、生じた配偶子がもつ染色体数(DNA量)が親細胞の半分になる。こうして半減した染色体数(DNA量)は受精により元に戻る)。生殖質説は、遺伝を担うのは生殖細胞に含まれる生殖質(germplasm)で、生殖質のみが受精と個体発生を通じて次世代へと順次受けつがれること、生殖細胞系列以外の全ての体細胞からなる体質(somatoplasm)は生殖細胞の系列から個体発生ごとに派生すると主張した。これによって、ダーウィンのパンゲン説は完全に否定された。このように、19世紀の末には、「メンデルの遺伝法則」が再発見され受け入れられるための細胞学的な基盤が十分に整っていた。

図3 細胞説を唱えたサットンとボヴェリ

図3 細胞説を唱えたサットンとボヴェリ

|

「メンデルの遺伝法則」の細胞学的な正しさは、1900年の再発見から数年以内に、染色体の挙動を含む減数分裂の観察によって裏づけられた。まず、遺伝子が細胞核内の染色体にあるというフレミングの示差を支持する結果が得られた。ウォルター・サットンはバッタの精子形成過程における減数分裂の観察から、受精に際して両親から子に伝達される1対の相同染色体の行動が「メンデルの遺伝法則」と合致することを確かめ、遺伝の「染色体説」を1902年と1903年に提唱した。ほぼ同時期にテオドール・ボヴェリは、ウニの胚発生の研究から、受精卵の染色体は卵と精子から半分ずつ由来すること、正常な胚発生には全ての染色体が必要であることを明らかにした。配偶子を形成する減数分裂時の染色体行動に関する二人の観察から導かれた「サットン・ボヴェリの染色体説」(図3)(Sutton, W.S. (1903) The chromosomes in heredity. Biological Bulletin 4: 231-251. Partial reproduction in: Classic Papers in Genetics (1959) (Peters, J.A., ed.). Prentice-Hall, Englewood Cliffs, pp. 27-41.; Boveri, T.H. (1904) Ergebnisse über die Konstitution der chromatischen Substanz des Zelkerns. Fisher, Jena.)の結論は以下の通りだった。

精子と卵子は世代と世代を結ぶ唯一の橋だから、全ての遺伝的特性はこの2つによって運ばれ子孫に伝達されるに違いない; 遺伝的に卵子と同等の寄与をする精子は顕微鏡観察によれば細胞質の全てを減数分裂の過程で失うから、遺伝子は核の中にあるに違いない; 核の可視的構成成分のうち、減数分裂で正確に分けられるのは染色体だけだから、遺伝子は染色体上にあるに違いない; 染色体は対になっているが、メンデル因子(遺伝子)も対になっている; 染色体は減数分裂時に分離し配偶子に分配されるが、この時メンデル因子も分離して配偶子に入る; 対になった2本の相同染色体は他の染色体とは独立に分離するように見えるが、メンデル因子も独立に分離する。

図4 トーマス・ハント・

図4 トーマス・ハント・

モーガン

|

こうした「メンデルの遺伝法則」と「染色体説」の融合は、20世紀初頭の1910年代に、アメリカ合衆国コロンビア大学のトーマス・ハント・モーガン(図4)たちによるショウジョウバエの細胞遺伝学的な研究で完成を見た。モーガンは1910年に、野生型の赤眼のショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の中から1匹の白眼の雄を見つけ、この変異形質がメンデルの法則に従って遺伝することを見出す(Morgan, T.H. (1911) Random segregation versus coupling in Mendelian inheritance. Science 34: 384.)。その後、モーガンの「ハエ部屋(fly room)」の研究者たちは続々と突然変異体を見つけだし、それらの交配実験を通じて染色体の連鎖地図(遺伝地図)を作成するなど、「遺伝の染色体説」を確立した。遺伝の染色体説は、特定の形質を支配する特定の遺伝子は特定の染色体上に存在すること、個々の遺伝子は染色体上の特定の位置にあって互いに直線的に配列していること、同一染色体上にある異なる遺伝子間の相対的な距離はそれらの組換え(乗り換え)頻度から定義され測定されることを明らかにした。モーガンたちによるショウジョウバエの研究は、メンデルの遺伝学に確固とした細胞学的な基礎を与えたのだった。

メンデルの遺伝法則を科学の表舞台に押し上げた要因

「メンデルの遺伝法則」が細胞学的基礎の上に成立していることを明らかにしたモーガンらの研究の積み上げは、「メンデルの遺伝法則」を科学の表舞台に引き出す十分な力であった。さらにそのうえ、ダーウィンの「種の起原」をめぐる二つの陣営間の論争が、遺伝学を進化学という生物学の中心課題の中に位置づけることになった。第5章でメンデルとダーウィンの関係をみたが、以下では改めて「メンデルの遺伝法則」を科学界の表舞台に引き出した決定的な要因であったダーウィンの進化論とそれが社会に与えた衝撃とを見てみよう。

図5 ダーウィンの風刺画

図5 ダーウィンの風刺画

|

1859年に刊行されたチャールズ・ダーウィンの「種の起原」は、全ての生物は神によって創造されたとする「天地創造論」に真っ向から意義を唱える異端の思想であると捉えられ、当時のヨーロッパ思想界に大きな衝撃を与えた。世論はダーウィンの大胆な説に承服しなかった。全ての生物は共通の祖先から進化したとする考え方は、当然ながら万物の霊長たる人間もサルから進化した、正しくはサルと共通の祖先から進化したと主張する。サルの姿をしたダーウィンを描いた当時の風刺画(図5)はその間の事情を端的に表している。

1860年にオックスフォード大学で開かれたイギリス学術協会の年次総会で、主教サミュエル・ウィルバーフォースとダーウィンの熱心な擁護者で「ダーウィンのブルドック」という異名をとったイギリスの生物学者トマス・ヘンリー・ハックスリーの間で繰り広げられた論争は実に面白い。ウィルバーフォースは、「種の起原」は教会の道徳的権威を脅かすものだとしてこれを激しく批判した。「もし、自分の家系図にサルが含まれていることがわかったとしたらどんなにか嘆かわしいだろう」と慨嘆した後で、ハックスリーに向き直り、「ところで、貴兄の祖先にサルがいるというのは、お爺さんの家系ですか、それともお婆さんの家系ですか?」と質問した。それに対してハックスリーは、顔色も変えず冷静に、「祖父方にサルがいるのと、知的な有力者であっても、その優秀な才能を真面目な科学論争を冷やかすためだけに使う人物がいるのとどちらがいいかと言えば、私はサルを祖先に持つ方がいい」と答えたという(レベッカ・ステフォフ著 オーウェン・ギンガリッチ編集代表 (オックスフォード科学の肖像) 「ダーウィン:世界を揺るがした進化の革命」西田美緒子訳 大月書店)。

イギリスの社会学者、人類学者のハーバート・スペンサーは1864年に「生物学の原理」を著し、ダーウィンが「種の起原」で唱えた自然選択に適者生存(survival of the fittest)という表現を与えたことで知られている。ダーウィンは「種の起原」の改訂版で、スペンサーの適者生存あるいは生存競争(competition for survival)という概念を適応進化の原動力が自然選択であること強調する意図で取り入れ、主張した。当然ながら、ダーウィンの生存競争に打ち勝った強者が弱者を駆逐して勝利を収めるという「弱肉強食(the law of the jungle」」の考え方は、キリスト教会から激しい反発を受ける。特に、新教徒(protestant、プロテスタント)のうち禁欲主義的なカルヴァン主義者にとって「弱肉強食」は受入れがたい考えだった。(キリスト教宗教改革の強力な主導者であったジャン・カルヴァンの唱えた「カルヴァンの予定説」では、人間の意志や努力、善行の有無などとは無関係に、救済される人間は予め決定されている。カルヴァンの「予定説」は、善人であろうと悪人であろうと救われるとする浄土真宗の租である親鸞上人の「悪人正機説」に相通じるところがあるように思える。カルヴァン主義の考え方は、20世紀の初めに労働と勤勉を奨励したマックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(1904〜1905年)などに受け継がれてゆく)。

図6 フランシス・ゴルトン

図6 フランシス・ゴルトン

|

「種の起原」は、生物学・博物学の世界ではもちろんのこと、一般社会でも大論争を巻き起こした。ダーウィンの従兄弟であったフランシス・ゴルトンは、「生物の遺伝構造を人為的に改良することで人類社会の進歩を促す」という目的で押し進めた科学的社会改良運動としての「優生学(eugenics, ユージェニクス)」の立場から、ダーウィンのいう小さな連続的変化は進化の原動力たり得ないとしてこれに異を唱えた(図6)。ゴルトンは、生物集団内の変異や類似性を定量的に解析する「生物統計学(biostatistics)」または「生物測定学(biometry)」の創始者となった。ゴルトンは人間の身長などの測定値が連続的に変化する量的形質を扱うために有用な回帰や相関などの統計学上の概念を考案した。生物集団が示す形質の多くは、平均値の廻りに分散という関数で定義される一定の広がりをもつ「正規分布」を示す。従って、ダーウィンが言うように、集団を構成する個体間の連続した小さな変異に自然淘汰が働いても、集団全体がもつ変異領域を超えた個体を選び出すことはできない。メンデルが「植物雑種の実験」で多くの論考を加えたゲルトナーは、「種はそれを越えては変化することができない固有の限界内に閉じ込められている」と主張していたが、そうした限界を超える大きく非連続な変異が仮定されない限り「目に見える」進化は起こらないと予想される。ゴルトンは、自然選択に基づき進化を論じるためには、大きく非連続な変異を示す例とそれを引き起こす仕組みが必要であると主張した。

そんな中、ヒューゴ・ド・フリースが1886年に、放棄されていたジャガイモ畑に生えていたオオマツヨイグサ(Oenothera lamarckiana)の中に「変異体:変わりもの」を見つけ、実験圃場で栽培したところ、それらの子孫から頻繁に新たな変異体が生じることを確認した。1901-1903年には著書「突然変異説」を出版し、非連続的な変異を生み出す原動力は突然変異であるとする「突然変異説」を唱えた(de Vries, H. (1916) New dimorphic mutants of the Oenotheras. Bot. Gaz. 62: 249-280.; de Vries, H. (1925) Mutant races derived from Oenothera Lamarckiana semigigas. Genetics 10: 211-222.)。ド・フリースの「突然変異説」は、突然に起こる大きな不連続変化が一段階で新たな種を生み出すとする超躍進化説であった。ド・フリースの発見した突然変異体は、後に事実上は遺伝子の突然変異ではなく染色体重複など様々な染色体異常によるものであることが判明したが、その突然変異説は当時の進化説に大きな影響を与えた。

「メンデルの遺伝法則」が20世紀を迎えた1900年に「再発見」されると、メンデルを信奉する「メンデル学派」と呼ばれた生物学者とゴルトンを継承した「生物測定学派」の統計学者の間で、進化を巡る激しい論争が起こる。両者の対立は、ダーウィンの自然選択とメンデルの遺伝学の折り合いをどうつけるか、連続変異と不連続変異あるいは量的変異と質的変異をどう説明するかにあった。換言すれば、進化の原動力となる自然選択はダーウィンが主張する小さな連続的な変異に働くのか、あるいはゴルトンが仮定し、ド・フリースが見つけたような大きく非連続的な変異に働くのかであった。そもそも連続的変異と非連続的変異の定義は何か、あるいは両者の境界はどこにあるのか。

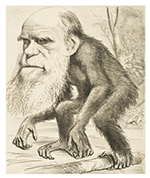

図7 ピアソンとウェルドン

図7 ピアソンとウェルドン

|

この問題に取り組んだのは、ゴルトンに続いて「生物測定学派」の指導者となった動物学者のウォルター・ウェルドンと数学者のカール・ピアソンだった(図7)。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)でゴルトンの教え子だった二人は、「優生学」を押し進め、特にピアソンはウェルドンによって創設された「優生学部」の初代教授となった。二人はダーウィンの自然淘汰説を受け入れて、これを説明する目的で、生物統計学による進化の理論研究に力を注ぐことになる。

一方、「メンデル学派」の指導者はウィリアム・ベイトソン(図2)と「純系説」の提唱者のウィルヘルム・ヨハンセンの二人の遺伝学者だった。形質の遺伝は個別の遺伝子により不連続に起こると考える「メンデル学派」には、個別遺伝子に基づかない連続的な変異は「混合遺伝」に逆戻りする古い概念であり、受け入れることは到底できなかった。一方、遺伝的な多様性は量的で連続であると主張する「生物測定学派」には、個別・不連続な「メンデル遺伝(メンデリズム)」を生物集団に進化をもたらす力として承認することは出来なかった。ベイトソンは、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジではウェルドンの教え子であったが、ウェルドンとピアソンを批判し激しく対立した。

実は、1901-1902年に、「メンデルの遺伝法則」が人間にも適用できる事例がイギリスで見つかった。イギリスの内科医アーチボルド・ギャロッドが、アルカプトン尿症の患者の家系調査から、患者を親にもつ従兄弟・従姉妹の間のいとこ結婚でこの疾患を持つ子が高い頻度で生まれることを見出した(Garrod, A.E. (1902) The incidence of alkaptonuria: a study of chemical individuality. Lancet ii: 16161-1620.)。 アルカプトン尿症の患者の尿は排泄されると空気にふれて酸化し黒色を呈する。患者(25万から100万人に一人)は、芳香族アミノ酸であるチロシンの代謝経路のうちホモゲンチジン酸を4-マレイルアセト酢酸に代謝する酵素の活性を欠いており、ホモゲンチジン酸が体内に蓄積し、関節炎を引き起こす。アルカプトン尿症は最初に発見されたヒトの先天的代謝異常あり、遺伝子と酵素との直接的な対応を示唆した点で重要であった。実は、ギャロッド自身はこの疾患と遺伝子の関連の重要性に気づかなかったようだが、この事例がひとつの劣性(潜性)遺伝子によるヒトの遺伝病であることを直ちに理解したベイトソンは、頻繁にギャロッドと連絡を取り始めた。その後、確信をえたギャロッドは、アルビノ(白子)など潜性遺伝子に起因する多くの先天的代謝異常を発見し、1931年に「疾患における先天的要因」を著すことになる(Garrod, A.E. (1931) The inborn factors in disease: An essay. Oxford, Clarendon Press, Oxford, UK.)。今日、ヒトの遺伝病は数多く知られているが、当時はこうした先天性代謝異常が遺伝的変異に起因する遺伝病であるとの一般的な認識はなく、ギャロッドの仕事は、1941年にジョージ・ビードルとエドワード・テータムによる「一遺伝子一酵素説」の発表があって初めてその価値が再認識された。

さらに、1908年には、イギリスの数学者ゴッドフレイ・ハーディーとドイツの医師ウィルヘルム・ワインベルクが、生物個体群内の遺伝子型の構成を決める単純で美しい法則を提案した。「ハーディー・ワインベルクの法則」と呼ばれるこの法則に従えば、集団中のどの雄も全ての雌と等しい確率で交配する機会を持つような任意の交配集団(メンデ集団と呼ばれる)では、集団を構成する個体数が十分大きければ、遺伝子型の頻度は対立遺伝子の頻度によってのみ決まり、特定の遺伝子型を持つ子孫が生じる確率は、それぞれの対立遺伝子の頻度の積に等しくなる。今、対立遺伝子Aの頻度をp、対をなす対立遺伝子aの頻度をqとすれば、メンデルの遺伝法則に従って、両親が作る配偶子はどちらもpA + qaだから、次世代の子の遺伝子型頻度は、(pA + qa)2 = p2AA + 2pqAa + q2aaとなる。「ハーディー・ワインベルクの法則」はメンデルの「分離の法則」に対立遺伝子頻度と云う新たな概念を加えて確率論的に表現したものであった。「ハーディー・ワインベルクの法則」は、突然変異、自然選択、移住や無作為に起こる対立遺伝子(アレル)頻度の変化などの進化をもたらす要因が働かないという理想的な条件下でのみ当てはまる。換言すれば、何らかの力が自然選択に働いて、確率論的にアレル頻度pとqに変化が生じれば、集団内の遺伝子型の頻度、従って表現型の頻度は変化することになる。集団内に存在する遺伝的な多様性が、メンデル遺伝に従って変化するとしたこの法則は、ダーウィンの進化論を後押しした。

こうして、「生物測定学派」のなかからも、メンデル遺伝学の信奉者となって「メンデル学派」に近づくグループが出現した。しかし、概して、連続的な変異を主張した「生物測定学派」は「混合遺伝」を擁護し、不連続な変異を主張した「メンデル学派」は「粒子遺伝」を主張し、その後もしばらくは、遺伝の仕組みと進化を巡る両者の論争が続くことになる(「種の起原」あるいは「進化」を巡る「生物測定学派」と「メンデル学派」の間の論争については、以下の優れた解説書を参照。 デイヴィッド・N・レズニック(著)垂水雄二訳(2015)「21世紀に読む『種の起原』」みすず書房。 木村資生(1988)生物進化を考える 岩波新書)。

「生物測定学派」と「メンデル学派」の論争は、いつも私たちの頭を支配する個別と全体の問題に逢着するようだ。全体に重きをおく側は個別に重きをおく側を、例えて言えば、「木を見て森を見ず」と批判し、後者は前者を「木を見ずに森を語る」と批判する。面白い話がある。ショウジョウバエで、遺伝子が染色体上に直線的に配置されていることを発見し、20世紀の最も偉大な遺伝学者の一人となったトーマス・ハント・モーガンは、もちろんメンデル遺伝学の強力な信奉者であったが、しかし、そのモーガンでさえ当初はメンデルの痛烈な批判者の一人だった。モーガンは1908年のアメリカ育種家協会の会合で次のように述べたことが知られている。「そもそも、結果を説明するために理屈が考案されているのだから、結果が驚くほど見事に説明できるのも驚くには当たらない。メンデリズムは我々の目をくらます欺瞞である」、「1つの因子で説明できなければ2つを引き合いに出す。2つでダメなら3つという具合だ」(Berg, P. and Singer, M. (2003) George Beadle, An uncommon farmer, The emergence of genetics in the 20th century, Cold Spring Harbor Press, Cold Spring Harbor, New York, USA. 中村千春訳(2015)「ジョージ・ビードル“非凡な農民” http://www.research.kobe-u.ac.jp/ans-intergenomics/Farmer/index.html」)。発生に興味を持っていたモーガンは、ウェルドンたち「生物測定学派」と同様に、単一の遺伝子で互いに関連した一連の遺伝形質を説明するメンデルに懐疑的だった。実は、メンデルは一つの形質に2つの因子が関与する事実をインゲンマメで見いだしていた(第3章10項参照)。これは、広義には、ベイトソンがエピスタシスと名付けた複数の遺伝子座に存在する複数の遺伝子間の相互作用が一つの形質に関与する遺伝現象の一つであった(Bateson, W. (1909) Mendel’s principles of heredity. Cambridge University Press, London, UK.)。メンデルはこの現象を説明した後で、「ここで試みた説明には、実験上の支えは何もなく、単なる推定に基づくものである」と述べている。メンデルの発見は、一連の代謝反応の一つ一つの段階を触媒する特定の酵素タンパク質の合成が、対応する特定の遺伝子の指令によることを明らかにしたジョージ・ビードルとエドワード・テータムの「一遺伝子一酵素説」につながって行く(Beadle, G.W. (1958) Genes and chemical reactions in Neurospora. In: Nobel Lectures, Physiology and Medicine 1942-1962, 1958: 587-597, Elsevier, Amsterdam, Netherlands.)。

「メンデル学派」と「生物統計学派」の対立が解消され両者を融合した[進化の総合説(ネオダーウィニズム)」が生まれるまでには、「メンデルの遺伝法則」の「再発見」からさらに30年という歳月が必要であった。

図8 ネオダーウィニズム:集団遺伝学の数理的理論(統合進化説)

図8 ネオダーウィニズム:集団遺伝学の数理的理論(統合進化説)

|

「総合進化説」はシュアール・ライトとJ・B・S・ホールデンとともに集団遺伝学の創始者であったロナルド・フィッシャーやテオドシウス・ドブジャンスキーが1930年代に提唱した説(図8)で、連続的な変異と不連続的な変異の間に本質的な区別はなく、どちらもメンデルの個別遺伝子で説明できるとした。質的形質はひとつの主働遺伝子によって規定される形質であり、一方、量的形質は主働遺伝子と微働遺伝子からなる複数の遺伝子によって規定され環境によって大きく影響される形質である。実際は、単純なものがたくさん集まると複雑なものになるように、たとえ環境による影響が小さい場合でも、多くの遺伝子が関与する量的形質は連続分布となるのである。他方で、たとえ単一遺伝子による質的形質の場合であっても、環境変動の効果が大きければやはり連続分布となるであろう。他方でたとえ単一遺伝子による質的形質の場合でも、環境変動の効果が大きければやはり連続分布となるだろう。「統合進化説」によって、メンデルの遺伝子が決定する不連続な形質が種の形成を導く要因であること、これらが自然淘汰を経て進化を導くと考えることが可能となった。一つの森を全体として理解するには森を構成している個々の木々を理解すると同時にそれら木々の関係全てを理解しなければならない。

ところで、メンデルは形質を担う遺伝子は互いに独立に分離すると主張したが、これは別々の染色体上にある複数遺伝子についてのみ一般に当てはまる法則である。だが、複数の遺伝子が同一染色体上にあって連鎖している場合でも、十分に大きな集団を考えれば確率論的に連鎖が破れ、「独立分離の法則」が成立することもありうる。実は連鎖は完全ではなく、同一染色体上の遺伝子間であっても相同な染色体間(正確には非姉妹染色分体間)の交差(乗り換え)によって遺伝子の組換えが起こり、組合せが変化する。メンデルの遺伝子が決定する個々の不連続な形質が種形成を導く連続的な形質を説明し、自然淘汰を通じて進化を導くと考えることが可能である。こうして、メンデルの遺伝学(メンデリズム)とダーウィンの自然淘汰説(ダーウィニズム)は進化の「統合説」(ネオダーウィニズム)として手を結び、「集団遺伝学」のなかで「量的遺伝学」という新しい分野を切り開いた。フィッシャーが切り開いた「量的遺伝学」は、栽培植物や家畜・家禽の品種改良に強力な手段を提供している。育種の対象となる農業形質や人類を悩ます疾病などの多くは、複数のしかも一つ一つは比較的小さな効果をもつ遺伝子群(ポリジーン)によって制御される複合的な量的形質であり、現在でもなお取り扱いが難しく、遺伝学、育種学や医学などに携わる研究者を鼓舞する挑戦的な難題である。しかし、フィシャーが開発した「量的遺伝学」の数学的理論に基づく新たな解析手法が遺伝子DNAの解析技術とともに次々に生まれ利用されている(英語のQuantitative Trait LocusからQTLと呼ばれるこうした量的形質を支配する遺伝子座の解析が効率よく実施可能となったのは、遺伝子DNAの解析技術が進んだ1970年代以後のことであった。現在では、量的形質を支配するひとつひとつは効果の小さな多数の遺伝子座も、種々のDNAマーカーを活用したQTL解析や関連解析と呼ばれる方法によって同定と単離が可能であり、耐病性、耐虫性などの生物的ストレスや低温、高温、乾燥、塩分濃度、二酸化炭素濃度や光の強度などの無生物的ストレスに対する応答性など作物の生産性に直結したQTLの同定とその育種利用に努力が費やされている。当然ながら、ヒトを悩ます多くの疾病の原因解明と有効な治療法の開発にも力を発揮している)。

図9 木村資生

図9 木村資生

|

集団遺伝学と進化学の分野では日本人科学者の貢献が大きい。日本はこの分野で多くの著名な研究者を輩出しているが、ここでは木村資生(図9)の仕事について簡単に述べることにする。木村は京都大学理学部を卒業後、農学部の木原均教授の研究室でパンコムギへ近縁野生種の染色体を添加する研究に従事した後、1949年に三島の国立遺伝学研究所へ移り、1953年には合衆国へ留学する。アイオワ州立大学を経て翌年ウィスコンシン大学のジェームス・クロー教授のもとへ移動し、そこでライトなど志を同じくする多くの集団遺伝学者たちと交わることができた。1956年に遺伝研へ戻り本格的な研究を始め、1968年には「分子進化の中立説」を学術誌ネイチャーに発表する(Kimura, M. (1968) “Evolutionary rate at the molecular level. Nature 217 (5129): 624-626.; 木村資生(1988)生物進化を考える 岩波新書; Nei, M. (1995) Motoo Kimura (1924-1994). Molecular Biology and Evolution 12 : 719-722.)。中立説によれば、アミノ酸やDNAなどの分子レベルで見れば、遺伝子変化(変異)の大部分は自然選択に対して中立的で、遺伝的浮動(genetic drift)と呼ばれる偶然によって集団中に残る。木村は、いみじくもこれを「選ばれたものが進化するのではなく、偶然によって幸運なものが進化する」とした。中立説に基づけば、ライナス・ポーリングが1962年に哺乳類のヘモグロビンタンパク質のα鎖を構成するアミノ酸配列の比較から名付けた分子時計という進化速度を測る尺度が与えられる(Zuckerkandl, E. and Pauling, L.B. (1962). “Molecular disease, evolution, and genic heterogeneity”. In Kasha, M. and Pullman, B (editors). Horizons in Biochemistry. Academic Press, New York. pp. 189-225)。すなわち、分子の進化速度kは総突然変異率μのうち中立的な突然変異の割合fに比例するから、これらの関係はk=f x μで表される。ここで全てが中立変異であるとすれば進化速度は総突然変異率と等しくなる。

「メンデルの遺伝法則」は、こうして「遺伝学」という新しく確固とした生物学の一領域を生み出し、統計学、生理学、続いて生化学ともに発展するのはもちろんのこと、医学、農学など応用生物科学を通じて人類に貢献することになる。

しかしその間もなお、メンデルに対する様々な批判と疑念は渦巻いていた。以下では、フーゴ・イルチスが著わしたメンデルの最初の優れた伝記と、「植物雑種の実験」の報告100年を記念した学術講演の記録、および「メンデルの遺伝法則再発見」100年を記念して書かれた論文集などに依拠して、メンデルを巡って続いた論争について見ることにする(Iltis, H. (1932) Life of Mendel, London, UK.(ドイツ語版1924); Gustafsson,. A. (1968) The life of Gregor Mendel -Tragic or not? Gregor Mendel and 100 years of genetic research. Hereditas 62: 239-258. この論文は、同題のEucarpia講演、Lund, Sweden, July 14, 1965, Acta Agric. Scand., Supplement 16: 27-32の改訂版である。 Fairbanks, D.J. and Rytting, B. (2001) Mendelian controversies: a botanical and historical review. Am. J. Bot 88: 737-752.)。

メンデルを巡る論争

1)メンデルのデータはでき過ぎている

メンデルに向けられた深刻な批判のひとつは、「メンデルのデータは真実と見るにはあまりにもでき過ぎている」だった。1901-2年に「生物測定学派」の指導者だったウェルドンがカイ二乗検定によりメンデルのデータが期待値に適合し過ぎていることを発見し、メンデルを激しく批判した(ウェルドンがメンデルのデータの解析に用いた統計的な有意性を検定するための方法論であるカイ二乗(χ2)検定はメンデルの時代にはなかった。観察値と期待値の差の2乗が期待値に比べてどれほど大きいかで有意性を判定するピアソンのχ2検定が世に出たのはメンデルの遺伝仮説が再発見された1900年のことだった)。1936年には、ロナルド・フィッシャーが、メンデルの数学モデルを賞賛した上で、メンデルの実験データは統計学的には奇跡としか言いようがないほど期待値に近すぎると結論し、データは故意に操作された可能性があると主張したことから、再び激しい議論が巻き起こった(Fisher, R.A. (1936) Has Mendel’s work been rediscovered? Annals of Science 1: 115-137.)。実験計画法や分散分析法を開発した推計統計学のシュアール・ライトとJ・B・S・ホールデンとともに集団遺伝学の創始者として最尤法(推定)法を開発したフィッシャーは、メンデルが得た7つの形質に関する一因子雑種でのF2世代の分離比はカイ二乗検定でいずれも99.993%以上の確率になるが、このような結果が偶然に得られる機会は3万分の1以下であると計算した。ライトは、1966年の論文では、メンデルは不明確な表現型の個体を期待に沿うように無意識に分類したのであろうと推測した(Wright, S. (1966) Mendel’s ratios. In: Stern, C.and Sherwood, E.R. (eds.), The origin of genetics: a Mendelian Source book, W. H. Freeman, San Francisco, California, USA.)。メンデルは「法則」を発見した後は、分離世代の個体数を数える手間を故意に省いたのだとする憶測を主張する者もあった(Olby, R.C. (1985) Origins of Mendelism. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA.)。

メンデルが形質評価と解析に際して如何に慎重であったかはすでに第2章と4章で見た。「一遺伝子一酵素説」で1958年にノーベル生理学・医学賞を得たジョージ・ビードルは、メンデル論文発表100周年の1965年に、メンデルは当代だけでなくF2, F3世代の表現型から遺伝子型を見たのであって、形質に基づく分類に過ちがあればそれを訂正する余地が十分にあったとしてメンデルを弁護している(Beadle, G.W. (1967) Mendelism 1965. In Brink, R.A. and Styles, E.D. (eds.), Heritage from Mendel, University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, USA.)。この問題に対する最近の見解はどういうものだろうか。イギリス・リーズ大学の科学史・科学哲学教授のグレゴリー・ラディックは2015年にサイエンスに掲載された論説で次のように書いた。「冷戦は終わった。しかし、半世紀におよぶ論争を経た共通認識は、それが始まった時とさして変わっていない。メンデルのデータは確かにありえないほど良すぎるが、捏造であるとする証拠は一切ない」(Radick, G. (2015) Perspective: History Science, “Beyond the “Mendel-Fisher controversy”. Science 350: 159-150.)。

2)メンデルの論文は作り物

メンデルの論文は作りもの(捏造)あるいは虚構(フィクション)であるとする、正当とは言えない批判さえあった。批判者たちは、メンデルの論文はダーウィンの「種の起原」に反論するという特別の目的をもって意図的に書き上げられたものだと主張した。そこには、「メンデルは1861年にはダーウィンの「種の起源」を読んでおり、実際にエンドウの交配実験を行い1865年に結果を報告するまでに少なくとも4年の準備期間があったはずである。だがメンデルは論文中でダーウィンに一言も触れていない。メンデルは都合のいい一部のみを報告している、あるいはもしかすると実験を全くしておらず、記載された実験結果は架空の代物であった可能性がある」とする主張さえあった。(Di Trocchio, F. (1991) Mendel’s experiments: a reinterpretation. Journal of the History of Biology 24: 485-519.; Bishop, B.E. (1996) Mendel’s opposition to evolution and to Darwin. Journal of Heredity 87: 205-213.; Callender, A. (1988) Gregor Mendel: An opponent of descent with modification. Hist. Sci. 26: 41-75.)。この点いつては、第5章で既に述べた。

批判者たちが論拠としたのは次の点であった。メンデルは2因子交配と3因子交配については全てやったと主張しながら、実際のデータは2因子交配では種子の形と子葉の色に関する1例のみを、3因子交配では種子に関する2つの形質に花の色を組み合わせた1例のみを報告している。確かに、メンデルが詳細なデータをもとに記述した2因子交配で扱った形質は種子の形と子葉の色で、この2つの形質はどれも次代のF2植物体を育てることなくF1親個体から採取したF2種子を用いて直接評価できた。しかし、3因子交配では、加えて花の色を解析している。花の色は、他の4つの形質と同様に、F2世代の植物体を育てなければ判定できない形質である。データをもって記載した3因子交配は一例に過ぎないとはいえ、メンデルはこの交配で639個体について形質評価を実施している。他の4形質については、「供試数は少なかったが、2つおよび3つの因子を組み合せた実験を行い、ほぼ同様の結果を得た」と報告した。メンデルは労を惜しんではいない。これらの交配に要する組み合わせの数を考えれば、結果の全てを論文中で示さなかったと言ってメンデルを責めることは不当であろう(現在の科学雑誌では、重要なデータは全て捕捉データ (supplementary data) として掲載が要求される場合が多い)。メンデルはさらに続く第9項で、2つの種子の形質および花の色と茎の長さ(草丈)に関する2因子交配について新たな正逆交配を実施し、雌雄の配偶子を通じた雑種の展開がともに独立分離の法則に従うことを、十分なデータの裏付けをもって示し、さらに莢の形、莢の色と花序のつき方についての小規模な実験結果も含めて、雑種F1が作る生殖細胞について考察し、得られた結果を合理的に説明している。

3)メンデルは連鎖に気づいていないか、気づいたが無視した

メンデルは「連鎖」に気づいていない、あるいは気づいたが「独立の法則」を主張するために敢えてこれを無視したとの批判があった。2つ以上の遺伝子が同じ染色体上にあれば、それらは減数分裂を通じて高い確率で同一の配偶子に同時に分配され、独立分離の法則は成り立たないはずである。メンデルが解析に選んだのは7種類の対照的な形質であった。メンデルはもちろんのこと、エンドウの染色体が7対(14本)であることを当時知る者は誰もいなかった。「メンデルの遺伝法則」に細胞学的根拠を与え、メンデルの最も熱心な擁護者であったベイトソンさえ、当初は「7対の形質のうち、それぞれが特定のひとつについてのみ互いに異なるような純系統を得ることができたと考えるのは不可能である」とメンデルに疑いの眼を向けていた(Bateson, W. (1909) Mendel’s principles of heredity. Cambridge University Press, London, UK.)。メンデルのエンドウの系統は変異に富んでいることが周知の事実だったから、この指摘はメンデルの実験が架空の作り物であると疑う論拠にもなった。メンデルの論文は作り物だと激しく非難したディ・トロッチオは、何故、8対や9対を試験しなかったのか、メンデルは意図的に7つを選び取ったのだと批判した(Di Trocchio, F. (1991) Mendel’s experiments: a reinterpretation. Journal of the History of Biology 24: 485-519.; Bishop, B.E. (1996) Mendel’s opposition to evolution and to Darwin. Journal of Heredity 87: 205-213.; Callender, A. (1988) Gregor Mendel: An opponent of descent with modification. Hist. Sci. 26: 41-75.)。確かにメンデルは、初めの2年間で実施した予備試験の結果をもとに34系統から22系統を選び、さらにそこから調査対象とする7系統を選定している。ここで、メンデルが無作為に選んだ7つの形質を決める7つの遺伝子が偶然にもそれぞれエンドウマメの7対の染色体上に乗っている確率を考えてみよう。この確率は、例えば7つの色の異なるお手玉が入った袋の中から7個のお手玉を取り出したとき、偶然すべて異なる色のお手玉が得られる確率と等しいからつぎのようになる。最初はどれをとってもいいのでその確率は7分の7、次は最初にとった玉とは別の色でなければならないから7分の6、3個目は7分の5で以下同様だから、全体として7/7 x 6/7 x 5/7 x 4/7 x 3/7 x 2/7 x 1/7 = 0.0061で、極めて低い値になるはずである。この低い確率が、メンデルの選択は偶然ではなく、仮説に合う7系統を意図的に選んだ可能性があると指摘される根拠であった。しかし、これらの批判に対しては、以下のように十分な根拠をもった反論が可能であることが今では明らかとなっている。

以下は、細部にわたるが、反論の根拠となる事実である。メンデルが調べたエンドウの7対の遺伝子のうち、第1染色体上には2つ、第4染色体上には3つの遺伝子が乗っていることが現在では分かっている。第1染色体上では種子の色に関する遺伝子(黄色を決めるI、緑色を決めるi)と花の色に関する遺伝子(すみれ色を決めるA、白色を決めるa)が連鎖しており、第4染色体上では莢の形(膨らんだ莢のV、くびれた莢のv)、花の着き方(腋生のFa、頂生のfa)と茎の長さ(長いLe、短いle)を決める3つの遺伝子が連鎖している。メンデルが詳細なデータをもとに記述した2因子および3因子交配で扱った形質のうち、種子の色と花の色を決める遺伝子は第1染色体上で連鎖しているが、それぞれ第一染色体の短腕と長腕の末端近くにあって204 cMも離れているから、両遺伝子の間では組換えが高頻度で起こり、その結果、独立な分離比が得られた可能性が高い(1cMは連鎖した2つの遺伝子間の相対的な距離を表す単位で、交差(非姉妹染色文体間の乗り換え)による遺伝子間の組換え頻度(率)によって測定される。細胞学的に交差そのものの直接的な観察は事実上不可能であり、従って、遺伝分析では交差の結果である組換え頻度を測定して遺伝距離を求めている。一回の減数分裂で平均1回の交叉が起こる遺伝的な距離をモーガンで表し、センチモーガンはその100分の一である)。供試数が少なかった他の形質については、そのうちの1つであった花序のつき方と茎の長さを決める遺伝子は、第4染色体上で121 cM離れている。問題は、茎の長さを決める遺伝子と莢の形を決める遺伝子の距離が12 cMとかなり近い点である。しかしこれについて、実は、くびれた莢を決める遺伝子が第4染色体上のv以外にもう1つ独立な遺伝子p が第6染色体上にあり、メンデルが用いたか材料がどちらであったか、残念ながら不明であることから断言はできないが、おそらくこのpであったと考えることは十分可能である(Blixt, S. (1975) Why didn’t Gregor Mendel find linkage? Nature 256: 206.; Novitski, E. and Blixt S. (1979) Mendel, linkage, and synteny. BioScience 28: 34-35.)。

4)メンデルは遺伝法則を発見していない

メンデルは論文中で、現在の我々が知る分離の法則(第一法則)も独立の法則(第二法則)も、それが遺伝法則であると明確に述べてはおらず、「メンデルはメンデルの法則を発見していない」、従って、遺伝法則発見の栄誉をメンデルに与えることはできないという批判があった(Olby, R. C. (1979) Mendel no Mendelian? History of Science 17: 53-72.; Monaghan, F. V. and Corcos, A. (1993) The real objective of Mendel’s paper: a response to Falk and Sarkar’s criticism. Biology and Philosophy 8: 95-98.)。日本でも、「メンデルが遺伝学を築いたとするメンデル神話」は科学史を歪めていると主張する論文が世に出ている(松永敏男 (2016)メンデルは遺伝学の祖か? 生物学史研究94:1-17.)。こうした批判はメンデルの実験の本質に直接に関わる大問題である。批判者達は以下のように主張した。メンデルの興味は新しい種の形成に雑種が果たす進化上の役割に集中しており、遺伝の仕組みは興味の対象外だった。そもそもメンデルは遺伝という述語を論文中で一度も用いていない。対となる形質を決める対となる因子(遺伝子)の概念さえ持たず、粒子状の決定因子と分離の法則を論文のどこにも明示的に記述していない。

メンデルの興味が雑種と種の形成にあったことは間違いないが、それ以外の批判は全く当たらないだろう。メンデルは「植物雑種の実験」中で、ただ1箇所ではあるが、遺伝を意味するvererbt(受け継がれたという意味のbererbenの過去形)を用いている(メンデルの「植物雑種の実験」のドイツ語原著論文)。さらに結語の項では、分離の概念を「形質の粒子的な決定因子が存在し、配偶子の形成時にのみ法則に従って分離し、受精を通じて様々に組み合わさる」と明快に述べている。分離と独立組み合わせの明確な概念なしにこれを主張することはできないはずである。「両親型(ホモ接合型)ではなく雑種型(ヘテロ接合型)のみが分離する」としたメンデルの記述に対しても彼らは批判を加えた。しかし、染色体が遺伝子の運搬体であることを未だ誰も知らなかった当時、形質分離の法則を異なる因子と言う述語を用いて記述する他なかったメンデルは、安定親型(ホモ接合型)と雑種型(ヘテロ接合型)の区別を明確にする意図のもとに、分離がヘテロ接合型でのみ起こると記述したのであろう。メンデルの記述は、現在の術語の使い方から見ても誤りではないとしたハートルとオーレルの弁護は妥当である(Hartl, D.L. and Orel, V. (1992) What did Gregor Mendel think he discovered? Genetics 131: 245-253.)。さらになによりも、メンデルは「品種改良のためには、交配育種技術に関する理論と生物の遺伝法則を発見する必要がある」と言い続けたナップ院長の言葉を決して忘れることはなかったであろう。

メンデル論争の決着

メンデルに関する論争は、微に入り細にわたって果てしがないように見える。残念だが、メンデルが用いたエンドウの材料系統は全て失われ、実験ノートも、その重要性を理解しえなかった後継の修道院長を含む関係者によって焼却処分されてしまったから、論争に新しい情報が加わる可能性はほとんどない(Orel, V. (1996) Gregor Mendel: the first geneticist. Oxford University Press, Oxford, UK.)。ここでは、メンデルの観察眼がいかに優れていたか、先見の明があったかを知る目的で、メンデルが解析用に選んだ形質を決める遺伝子が、一体どのようなものであったかを、現在の知識をもとに見てみることにしよう。

多くの状況証拠から、メンデルが用いたエンドウの7つの遺伝子のうち、少なくとも4つが現在までに同定され単離されたと考えられる(Reid, J.B. and Ross, J.J. (2011) Mendel’s genes: toward a full molecular characterization. Genetics 189: 3-10.)。始めに同定され単離された遺伝子は、種子の形態を決める遺伝子(丸種子を決める顕性対立遺伝子Rとシワ種子を決める潜性対立遺伝子r)であった。この遺伝子はデンプン枝付け酵素1(デンプン分枝酵素1, SBE1: Starch Branching Enzyme 1)と呼ばれるアミロペクチン合成酵素の遺伝暗号をもつ。シワ種子はモチ性を決めるデンプンの一種であるアミロペクチン含量が少なく、スクロース、グルコース、フラクトース含量が多い。潜性遺伝子rは、顕性遺伝子Rにトランスポゾンと呼ばれる動く遺伝子が挿入することで機能を失った突然変異遺伝子である(Bhattacharyya, M.K., Smith, A.M., Ellis, T.H.N and Martin, C. (1990) The wrinkled-seed character of pea described by Mendel is caused by a transposon-like insertion in a gene encoding starch-branching enzyme. Cell 60: 115-122.)。子葉の色を決める遺伝子(黄色はI、緑色はi)はクロロフィルの分解代謝に関与する酵素SGR(Stay-Green)をコードする遺伝子で、潜性遺伝子iは顕性遺伝子Iがコードする野生型のクロロフィルの分解を触媒する酵素タンパク質に2つのアミノ酸が挿入された結果、クロロフィルの分解が起こらず、完熟種子の子葉が緑色のまま残る突然変異遺伝子である(Sato, Y., Morita ,R., Nishimura ,M., Yamaguchi, H. and Kusaba, M. (2007) Mendel’s green cotyledon gene encoded a positive regulator of the chlorophyll-degrading pathway. Proceedings of National Academy of Science USA 104: 14169-14174.)。花の色(灰色はA、白色はa)を決める遺伝子は、遺伝子の転写を促進する転写因子(transcription factor)と呼ばれる調節タンパク質の一種であるbHLH(basic Helix-Loop-Helix)をコードする遺伝子で、遺伝子aは顕性遺伝子Aに遺伝暗号の読み取り枠がずれる変異(フレームシフト変異)が生じた潜性突然変異遺伝子であり、このためアントシアニンが欠如して白色となる(Hellens, R.P. Moreau, C., Lin-Wang, K., Schwinn, K.E., Thomas, S.J. et al. (2010) Identification of Mendel’s white flower character. PLOS ONE 5: 1-8.)。茎の長さを決める遺伝子(長い茎はLe、短い茎はle)は、植物ホルモンの一種であるジベレリンの合成酵素GA3β-oxidase(GA3β-hydroxylase)をコードしている。短い茎を決める潜性遺伝子leは、顕性遺伝子Leに生じた塩基の置換によって、それがコードするジベレリン合成酵素のアミノ酸の1つが別のアミノ酸で置き換わったことによる突然変異遺伝子である(Lester, D.R., Ross, J.J., Davies, P.J. and Reid, J.B. (1997) Mendel’s stem length gene (Le) encodes gibberellin 3β-Hydroxylase. Plant Cell 9: 1435-1443.; Martin, D.N., Proebsting, W.M. and Hedden, P.(1997) Mendel’s dwarfing gene: cDNAs from the Le alleles and function of the expressed proteins. Proceedings of National Academy of Science USA 94: 8907-8911.)。このように、メンデルの選んだ遺伝子のうち少なくとも4つは、いずれも重要な物質代謝に関与する酵素タンパク質をコードする主要遺伝子であった。

メンデルの評価は以下で代表されるいくつかの見解にあるように既に定まっているといっていいだろう。ウェルドンに続いて、「メンデルのデータはでき過ぎだ」と最も鋭い批判を突きつけたフィッシャーは同じ論文(Fisher, R.A. (1936) Has Mendel’s work been rediscovered? Annals of Science 1: 115-137.)で、「メンデルの報告は完全に文字通り受け取るべきである。実験は記述された通りのやり方と順序で実施された」と述べていた。その後、1965年には、「満足すべきどんな説明も期待できないが、メンデルはメンデルの希望をよく知っていた従僕によって「騙された可能性がある」という微妙なコメントを残している(Fisher, R A. (1965) Notes and comments on Mendel’s paper. In: Experiments in plant hybridization. (J. H. Bennett, ed.), Edinburgh and London, UK.)。「進化を考慮に入れない生物学は意味をなさない」という有名なメッセージを残したことで知られるドブジャンスキーは、メンデルの「遺伝法則」はダーウィンの「進化論」に遺伝学的な根拠を与えた重要な成果だと高く評価した(Dobzhansky, T. (1973) Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. American Biology Teacher 35: 125-129.)。

最後に、優れた科学評論家でもあった人類遺伝学者のカート・スターンがメンデルに捧げた最大級の賛辞をあげてこの章を終える。「メンデルの短い科学論文『植物雑種の実験』は人間精神の勝利のひとつである。それは単に新しい観察方法によって得た重要な事実の発見を公表しただけではない。むしろ、最も高度な創造性を働かせ、これらの事実を一般的な意義を与える概念的な枠組みで示したことにある。それは科学的実験とデータが到達し得る深淵さの最高の具体例として今も生きている」(Stern, C. and Sherwood, E.R. (eds.) (1966) The origin of genetics: A Mendel Source Book, W. H. Freeman and Company, San Francisco, California)。

メンデルの「遺伝子」の概念は、1958年のフランシス・クリックの「セントラル・ドグマ:情報は一度タンパク質へ受け渡されれば、そこを出ることはできない」(Crick, F.H. (1958). "On Protein Synthesis". In F. K. Sanders (ed.). Symposia of the Society for Experimental Biology, Number XII: The Biological Replication of Macromolecules. Cambridge University Press. pp. 138-163.)で完成を見たが、その後もなお進化を遂げつつある(ジャン・ドゥーシュ(2012)進化する遺伝子概念 佐藤直樹訳(2015) みすず書房)。

| <<前の章 |

TOP |

次の章>> |

|

Copyright (C)

2021 Chiharu Nakamura All Rights Reserved.

|

|