|

|

第7章 三つ眼のハエ

トウモロコシからショウジョウバエへと焦点を変えたビードルの決断は楽観主義者のそれだというほどには向こう見ずな決断ではなかった。モルガンのハエ・グループは、既に最盛期を過ぎていたとはいえ、ショウジョウバエの遺伝学研究における世界のリーダーの一角を占めていた。さらに、生物学部門での知的エネルギーの多くはハエ研究に費やされており、人々はその目的でカルテックに集まってきていた。遺伝子の作用についてはまだまだ学ぶべきことが多く、この分野を創設した人々の間でハエを研究することは逃してはならない好機だった。それにトウモロコシと比べてショウジョウバエではずっと速やかに結果が得られる利点はビードルが研究につぎ込む激しさと性急さにもよく合っていた。社交的な場面では概して恥ずかしがり屋だったが、ビードルは研究への情熱を共有する仲間達から決して離れようとはしなかった。彼はスターテバント、ブリッジス、ドブジャンスキー、エマーソンとシュルツに自分を支える知的なエネルギーだけでなく自分と情熱を共有する熱い友誼を見いだしていた。

交叉に関する共同研究の間に培ったスターテバントとの緊密な接触からビードルは絶え間なく大きな感動を得ていた。彼はスターテバントの生物学と遺伝学に関する驚嘆すべき知識と研究発表と論文発表への謙虚だが洞察に富んだ批評に特に心を惹かれた。スターテバントは、午前中は交配実験やそこから得られた子孫を数えるなど、彼特有の仕事のやり方で時間を過ごしていた。午後には決まって図書館の新着雑誌のほとんどすべてを読むか、農場に出かけて動植物のコレクションを調べ直して情報の整理をして過ごした。彼は学部生向けと大学院生向けの上級コースの講義を受け持っていたが、お気に入りの講義形態は注意を引いた最新論文を持ち込んで行う午後のティータイムだった1。訪問者達も、初めのうちはスターテバントに物怖じしたが、唇の間のよく目立つパイプと彼の朗らかな笑顔を見てすぐに打ち解けた。ジャック・シュルツはスターテバントの実験室に入った多くの人が感じた印象を次のように述懐している。 「誰かが入って行くと、彼は決まって顕微鏡かクリップボードから眼を上げて、訪問者が口を開く前に自分が今しがた発見したことを告げ始めるでしょう。‘スター’の興味は何かを発見して興奮することにあるので、どんなに重要なことでも他のことは決まって後回しなのです」 2。彼を知る者にとって、スターテバントには何か神話的な属性が感じられるのだった。スターテバントの学生で後に同僚となったエドワード B.ルイスは、世の中の出来事や歴史に関するスターテバントの注目すべき知的で百科事典的な知識について語っているが、それらはすべて彼がクロスワードパズルに挑戦する際の情熱に不可欠な知識だった(注:ルイスは、1995年に胚の初期発生における遺伝的制御の研究、特にバイソラックス複合体と呼ばれるショウジョウバエのホメオティック遺伝子群の研究で、クリスティアーネ・ニュスライン・フォルハルトとエリック・ヴィーシャウスとともにノーベル生理学・医学賞を受賞する)。ルイスは言った。 「彼の記憶はまるで個別の類型に分類されて役に立つ日を待っている膨大なデータで満たされたマトリックスで構成されているかのようでした。データがどんな形をとっていようと、観察は彼の記憶のマトリックスに取り込まれていて何時でも取り出せるようになっていましたが、それは正に驚くべき技でした」 。スターテバントはこれを称して 「でくの坊のやり方」 だといつも好んで言っていた3。

ビードルは何年も経った後になっても、 「一見複雑に見える状況を比較的簡単なやり方で解釈する」 することでスターテバントと共有した満足感と 「コロンビア大学でショウジョウバエに取り組んでいた初期の日々のそうした経験から味わうことができた興奮は本当にありがたいことだった」 と振り返っては述懐している4。ビードルには文学と芸術に対するスターテバントの情熱はなかったが、別の情熱すなわち科学に対する情熱を共有した。科学者の生い立ちに関する調査を目的にしたアン・ローのインタビューで、スターテバントは1935年から1936年のビードルとの共同研究の一面に関する思い出を次のように語った(注:ローは、創造性と職業心理の研究で知られるハーバードの女性臨床心理学者)。 「私達は自分達によく言っていたものでした。そうですね。たくさんの材料がここにあって、まだ理解されていないから、たくさんの実例を集めて、こういう図表にまとめあげて、何が出てくるかを見る、そうすると分かることがありました。多くの場合に私達の理解はビードルの想像力と三次元で物を見る能力、実はそれが不可欠なのですが、そのお蔭だったと思います」 。では貴方は三次元で物を考えられますかと聞かれてスターテバントは 「はい。でもビードルほどではありませんが」 と答えている5。貴方の三次元で物を考える能力は私が今まで試した方々の平均値よいはずっと上ですよと評されたスターテバントの反応は 「はい。それでも私はビードルの方がずっと優れていたと思います。私達にとっては物事をうまくやる必要があったのです」 だった。二人に育まれた互いへの賞賛の気持ちは時間とともに成熟して行くことになるだろう。

ビードルが交叉に関する実験に従事している間に、胚発生に果す遺伝子の役割についてハエ・グループで議論があった。この分野で最も活動的な中心地のひとつはシカゴ大学のチャールズ M. チャイルドのグループで、彼らは遺伝子と発生の関係についてある共通の問題意識を持っていた。チャイルドは、発生は特別の部位から生じるモルフォゲンによって引き起こされ、細胞質中で濃度依存的な仕組みを通じて様々なタイプの分化を誘導すると信じており、核中の遺伝子の役割を排除していた6。生理遺伝学の創設者の一人だったシューアル・ライトはすぐに彼らの研究を論評して、 「遺伝学が明らかにした事実を理論と関連づけるための試みを著者達がまったくしていないのは残念と言わざるを得ない。」 と指摘した。事実、ライトは発生を包括的に取り扱うには遺伝学の情報を取入れる必要があると主張した7。(注:ライトはロナルド・フィシャー、ジョン B. S. ホールデンとともに集団遺伝学の数理的な理論の基礎を作り、集団遺伝学の創設に大きな貢献をした)。しかし、当時は残念ながら両者の関連を探求する実験的な手法はなかった。

モルガンも1920年代の終わりまでには発生と進化が最終的に遺伝学の言葉で説明されるだろうと理解していた。そこでモルガンは発生学の分野で遠からず主要な発見があるという可能性を語って、研究資金提供者達の興味の向かう先をこの分野に誘導した8。 「遺伝学と生理学」 と題した講演でモルガンは発生と遺伝子の作用を関連づける必要性を予言したが、その先見性のある見方を実際に実験上の努力に向けようとはしなかった9。おそらくそれは、ショウジョウバエで遺伝学を研究する際には遺伝子の発現より伝達に焦点を当てることを彼は好んだ上、存在する実験的証拠を越えて推量することを嫌ったからだった10。しかし1932年のコーネル大学で開催された第6回国際遺伝学会議における会長演説で、モルガンは遺伝学がどれほど細胞学、生理学、発生学と一体化しているかを強調し、自分の見るところでは近未来に遺伝学が直面する最も重要な問題は 「遺伝子と形質との関係、遺伝子の情報が成熟個体の形質に変換される生理学的な仕組みである」 と語った。モルガンは 「作業仮説を知的に活用した勤勉な努力と新規な出発を約束する幸運を信じること」 、 「既に踏み固められた道に沿ってゆっくりと歩みを進めるよりは、しばしばもっと重要なことだが、何か少し違った事実が見つかると期待して新しい便利な材料を探すこと」 が問題の解決に不可欠だと考えていた11。遺伝子作用の生理学的な基礎の解決を可能とする大きな突破口はカルテックのジョージ・ビードルによって開かれるだろうと、そのときモルガンは信じて疑わなかった。

モルガンの生物学への並外れた貢献は翌1933年に染色体の遺伝機能に関する発見に対してノーベル生理学・医学賞が授与された事実によって世に広く認められた。彼はこの分野のノーベル賞受賞者のうちで医師ではなかった最初の人物だった。実は先年にもノーベル賞候補に上がっていたモルガンは性格的に穏やかで、ノーベル委員会が生理学と医学における遺伝学の重要性を今回は評価したことを嬉しく思いはしたが、この重大ニュースを聞いても控えめだった12。そのような時には当然よくあることだが、研究所とハエ・グループでは大きな興奮と賞賛が湧き上がった。モルガンは渋々プレス・インタビューを引き受け、報道陣の写真撮影の要求には子供達も一緒にという条件で応じたほどだった13。モルガンはストックホルムでのその年の授与式には出席しなかったが、その理由はパサディナで重要な組織管理の仕事の真最中だからだった。彼は翌夏になってストックホルムを訪ねて賞を受けとり、賞金部分はスターテバントとブリッジスと分け合ったが、それは二人の偉大な貢献に対する感謝の印としてであった。モルガンは4,700ドルずつを自分の4人の子供達に与え、同様の金額をスターテバント14とブリッジス15の子供達にも分け与えた。

ノーベル賞受賞論文でモルガンは遺伝子の実体と機能に関する自らの相反する考えを吐露した。彼は熱心に議論されていた論点を提示して 「遺伝子とは何か?私達は遺伝子を染色体上に位置づけることができるが、それを物質的な単位、分子よりも高次元の化学的実体であると考えることは妥当だろうか?」 と聴衆に問い掛けた。彼はさらに付け加えて次の様に語った。 「遺伝子が何であるか、すなわち遺伝子は実際的な物質かあるいは単に架空の何かであるかについて遺伝学者の間に意見の一致はまだないが、その理由は遺伝子が物質的粒子であるか否かは遺伝学実験が依って立つレベルでは少しも問題にならないからである。どちらであろうと遺伝の単位は特定の染色体と結びついており、仮に架空の単位であったとしても、遺伝子は染色体上の特定の位置にあると見なすことができるし、物資的粒子であるとする仮説のもとでも同じことである。従って、実際の遺伝学研究にあっては、どちらの見方をとろうと問題ではない」 16。オズワルド・エイブリーと彼の同僚達が実際に遺伝子は物質的な実在すなわち染色体を構成する主要な要素のひとつデオキシリボ核酸(DNA)である証拠を提示するにはまだ10年の年月が必要だった17(注:ロックフェラー研究所の医師で生化学者だったエイブリーが同僚のコリン・マックレオド、マックリン・マッカーティーとともに肺炎球菌を用いた正確で見事な生化学実験で遺伝子の本体がDNAであることを実証したのは1944年だった。エイブリーは既に退職の身で、現代遺伝学と分子生物学の誕生の契機となったこの大仕事を成し遂げた時には既に67才だった)。

モルガンはこの機会を利用して胚の発達の遺伝的制御に関する自分の初期の思考を改めて考えてみた。彼は 「遺伝子作用を胚の発達と結びつける細胞内の生化学的な過程は未解明で、この問題はまだふたつの分野の間に横たわる越えるべき大きな海として残っている」 実情を残念ながら認め告白せざるを得なかった18。同時期に公表された彼の著書 「発生学と遺伝学」 も、そのタイトルが示すような両分野の橋渡しには完全に失敗していた。彼はふたつの過程を関連付けないままの議論で満足する他なかった19。

しかし、シューアル・ライトは発生学と遺伝学の分離状態に満足しなかった。1934年のコールド・スプリング・ハーバー・シンポジウムで、ライトは 「遺伝子作用の特異性はそれが常に化学的特異性であって、おそらく特定の経路に沿った代謝過程を導く酵素の生産であろう」 と推論した。彼は、さらに進んで、特定の一連の遺伝子群が特定の性質を持った特定の種類の原形質の形成を決定し、特定の化学的環境に従って原形質の存在様式がより複雑で分化したものになると推論した。これによって、他の遺伝子群がさらに加わってある役割を果たし、生物が見せるあらゆる複雑な形質の発現様式を可能とするのだと彼は確信していた20。ライトの見解は、その輪郭においては予見的だったが、こうした制御がどのように達成されるのかに関するアイディアも、このような過程をどのようにして探求すべきかに関する方向性も与えてはいなかった。

1930年代の中頃には、生物学者の多くは遺伝子が発生過程の決定要因であることを認めていたが、その主たる証拠は突然変異が胚の発達の最終結果あるいは様々な段階に与える効果だった。リチャード・ゴールドシュミットは、形態と生理や代謝に影響を与える異常を含む多くの突然変異の効果について一覧表を作成し、 「突然変異遺伝子は可視的な形質を導く一連の発生過程における逸脱を生じさせる原因となるかあるいはそれを制御するに違いない」 と結論していた。彼は発生を 「各段階がそれ以前の段階の正常な出現に依存した」 高度に正確な一連の過程で、かつ各段階は突然変異によって妨害ないし変化を受けると予見した。しかし、依然として残された疑問は遺伝子がどのように発生過程に影響するのかあるいは決定するのかであった21。ジャック・シュルツは遺伝子と形質の関係は染色体上の遺伝子から最終結果に至る発生の全過程を包含するものだと見ていた。しかし彼は 「もし私達が発生と細胞生理学一般をもっとよく理解していたなら、発生に与える遺伝子の効果から遺伝子の実体に関する何かを発見することが可能だろう。反対に、もし何か独立な別の証拠から遺伝子の性質を理解できるなら、私達は発生機構の特質の解明に進むことになるだろう。しかし問題は、私達がどちらも理解せず、従って両方を一度に解決することができないでいることだ」 と状況を理解していた22。

スターテバントも1932年には既に遺伝子と発生について考えを進めており、 「生物学の最も中心的な課題は分化である。どのようにしてひとつの受精卵が多くの細胞からなる複雑な生命体に発達するのだろうか?」 と問題を提起していた23。発生学上のこの伝統的な課題については 「遺伝学の分野では、どのようにして遺伝子がその効果を現すのだろう?という問掛けで表現されている」 と彼は述べている。ビードルもまた 「発生過程で緊密に相関することが明らかな遺伝学と発生学という二つの偉大な生物学的知識の集合体が、どんな形であれ、統合されることはこれまでなかった」 と理解していた。実験生物について常に鋭敏なビードルは、明らかな難しさは 「遺伝学で最も好まれる生物であるショウジョウバエは発生学の研究には向いておらず、一方で発生学の古典的な対象である例えばウニやカエルは遺伝的な解析が容易でないこと」 に原因があると考えていた24。

すべてが推量で不確実なこうした状況の中で実験的な努力はほとんど見られなかった。スターテバントはモルガンとブリッジスが何年も前に発見した現象を利用して発生の遺伝的制御を研究しようと考えた25。構造異常を持ったハエを見つけるブリッジスの神秘的な能力が鍵だった。彼はX染色体に識別可能な複数の突然変異をもつヘテロ接合の雌のハエを観察した。予期に反して、ある組織はそれを取り囲む細胞とは表現型が異なる一塊の細胞群を含んでいた。より詳細な観察から、そのような一塊の細胞群はふたつあるX染色体のうちのひとつしか持っていないと考えれば説明できる形態的な特徴を持つことがわかった。細胞塊に生える剛毛は遺伝的には雄の剛毛のように見えたが、一方でその他の細胞は期待通り遺伝的に雌だった。このようなモザイク状態の個体は雌雄モザイク(ジナンドロモルフ)と呼ばれた26。細胞塊を構成する細胞は遺伝的に雄だったから、現在ではたまに起こることがわかっている現象だが、それらは発生の過程でふたつのX染色体のうちのひとつを失った細部から生じたのだろうとブリッジスは推察した。そのような細胞の遺伝子型はXOで雄の細胞のように振る舞う。ブリッジスは遺伝子型がXOのハエは生存可能な雄であることを以前に明らかにしていた。彼はさらに、雌雄モザイクではモザイク塊の大きさと位置は発生過程の何時、何処でX染色体が失われたかによると推察した。

特に興味深い質問のひとつは、ふたつのX染色体をもち表現型が雌の周辺細胞あるいは組織がひとつしかないX染色体に突然変異をもつXO細胞塊の表現型にどんな影響を与えるかであった。実験結果は、ほとんどの場合、周辺のXX細胞は細胞塊を作る遺伝的に雄(XO)の突然変異形質に影響を与えないことが分かった。細胞塊の表現型はその遺伝的構成によって自動的に決定されるのであって変異型を示す細胞塊の外側からの影響によるのではないことから、そのような突然変異は 「自律的」 と呼ばれた。

何年か後にスターテバントは、朱色(バーミリオン、v)とよばれるX染色体に連鎖した眼色に関する突然変異の研究から、vが違った結果を示すことに気がついた。この突然変異よって変異した雄の眼色は、野生型の雄やヘテロ接合型の雌が示す暗赤茶色ではなく輝く赤オレンジ色に見える。彼は同一X染色体上に連鎖したふたつの劣性突然変異、ひとつはバーミリオンでもうひとつも眼に与える表現型の効果が見てすぐに分かる突然変異をもつ雌の胚の発達過程を観察した。期待通り、二つのマーカー突然変異アリルをヘテロの状態でもつこの雌の眼を構成するほとんどの細胞は、眼色についても他のもうひとつの眼の形質に関するマーカー突然変異についても野生型で、眼の細胞が突然変異アリルをもつひとつのX染色体と正常アリルをもつもうひとつのX染色体を維持していることから期待される結果を反映していた。しかし、眼色は野生型だが2番目のX染色体連鎖マーカーについては変異型に特徴的な形質を示す細胞塊をもつ子孫が出現することがあった27。スターテバントは初めこの観察に困惑したが、そうした特徴を示す細胞塊の細胞はマーカー遺伝子とともにバーミリオン遺伝子について正常なアリルをもつX染色体を発生のある段階で失った細胞から生じたと推定することで説明しようとした。しかしそれなら、細胞塊の眼色は何故バーミリオンではなく野生型なのか?スターテバントは、バーミリオン突然変異は 「非自動的」 である、すなわち周囲の雌の細胞がおそらくある物質を分泌して、それがバーミリオン突然変異による障害の回避効果を与えることで突然変異細胞塊に正常な眼色素が存在することを可能としたのだろうと推論した。

スターテバントは、そのような 「非自律的突然変異」 は対象となる発生過程の遺伝的制御を解析するためのひとつの有力な材料を提供するだろうと信じた。しかし残念だが、彼と学生達にはモザイクバエを使ってそのような非自律的遺伝子が作用する胚の時期と場所を調べることができず、彼は遂にこの追跡を諦めてしまう28。だがこの問題は、数年後にビードルとボリス・エフルッシが非自律的なバーミリオン突然変異を取り上げて新しい手法を開発することで、発生に関する遺伝学解析を大きく前進させることになる。

カルテックの生物学部門には一定期間そこに滞在する多くの訪問研究者があった。そのうちの一人だった遺伝学者で生物測定学者のジェームス B. S.ホールデンは英国で行われていた特徴的な花色の形成を支配する化学変換の様々な段階がブロックされているように見える突然変異に関する研究に興味を持っていた。彼はおそらく花色の変化は遺伝的に決定される色素の構造変化によると考えた。様々な色素を作る化学変化はほぼ間違いなく酵素タンパク質に触媒されるだろうから、遺伝子は酵素自体か又は酵素の生産あるいはその作用に何らかのやり方で関与していると推論した29。酵素タンパク質と生化学反応の触媒の関連はますます確かになりつつあったので、遺伝子は酵素そのものであるか又は酵素の生産に関わるという考えが流行となっていた。モルガンはそうした説明に懐疑的で、次のように主張した。 「酵素は反対に、私達が既に知っているように、化学的な意味では最終反応に関与するのであって、最終結果に至る一連の反応の開始に関与する遺伝子とは何段階も違う場でおそらく働くのだろう」 30。モルガンの見解にも関わらず、ビードルは、どのように遺伝子が発生に影響しまたは制御するかについて交わされた議論に参加する中で、遺伝子と酵素の関係に関するある考え方を心のうちに蓄え始めていたに違いなかった。この考え方を思いついたのはネブラスカでの学部生としての仕事からだったことを彼は思い出したことだろう(第3章参照)。そうするうちに、高度の訓練を受けたフランスの発生学者ボリス・エフルッシが遺伝学を学ぶためにカルテックにやって来ると、モルガンの推測は彼らによって現実の実験計画に変わることになる。

ボリス・エフルッシはビードルとは全く異なる経歴、文化と科学的習慣の持ち主だった。1901年5月9日にロシア、モスクワの豊かなユダヤ人家庭に生まれ、自由で知的な伝統と環境のもとで育ったエフルッシはモスクワの最も優れた学校のひとつで古典ロシア文学と芸術に対する情熱を十分に発揮することができた。ロシア革命後の第一次世界大戦が終了した1年後にモスクワ大学で1年間過ごしたが、すぐにそこを離れて家族の財産を管理するためにベッサラビア(以前はルーマニア)へ移った。だが田舎の生活に幻滅した彼はすぐにモスクワへ戻ることになる。芸術に才能を発揮した若者だったエフルッシは、1920年にルーマニアのパスポートと奨学金を得て、芸術への野望を果すためにパリへ向かった。パリに着きソルボンヌに入学した彼はそこでロシアの伝統を身に付けたアンドレ・ルウォッフと出会い、それ以後二人は生涯を通じた友となった。エフルッシが科学に対して消極的ながらも興味を持ったことがあったかどうか確証はなかったが、ルウォッフはエフルッシに動物学を学ぶように強く勧めた。それで、二人はケープ・コッドのウッズ・ホール海洋生物学実験所が合衆国生物学者へのサービスの提供場所であったのと同じようにフランスの指導的生物学者達の夏期集会の場だったブルターニュのロスコフ海洋生物学実験所で幾夏かをともに過ごすことになる。彼らはそこでパスツール研究所の生物化学者ルイ・ラプキンと、後にルウォッフの有望な秘蔵っ子となったジャック・モノーと出会った(注:モノーはモルガンの学生だったが、1940年にパスツール研究所のルウォッフのもとに移った。1950年にはルウォッフの研究室に移ってきたフランシス・ジャコブとともに大腸菌におけるラクトース分解経路を対象とした酵素反応機構の解析を始め、1961年にオペロン・モデルを提唱して二人の師であるルウォッフとともに1965年度のノーベル生理学・医学賞を受賞する)。

ソルボンヌ時代に、ある友人が革命時にロシアを逃れて医学の勉強を続けるためにパリに来ていた一人の若い難民女性をエフルッシに紹介した。これが縁でエフルッシとラヤ・リスは1923年に結婚し、翌年には娘のイレーヌを授かった。女性の難民が医学でキャリアーを積むのは難しかった時代で、ラヤは1935年にようやく研修を終えて自分で選んだ職業に着くことができた。イレーヌが母を思い出して語るには、 「母はとても魅力的な女性だったけれど、日常生活には向いていませんでした。決してフランス語をマスターしなかったし、強いロシアなまりで話していました」 。これは、ロシア生まれだが身につけたフランス語を使うことに誇りを感じていたエフルッシを悩ませたようだった。イレーヌは次のようにも語った。 「私の父はとても細心で、想像力が豊かで、未来のために生きる仕事熱中人間でしたが、母は家事がまるでダメな夢見る人で、父はとても残念がっていました。」 31。

動物学の修了証書を得て一年以内に(1922年)エフルッシはコレージュ・ド・フランスの比較発生学実験所に進学して、そこでウニの初期発生に関する大学院生としての研究を始めた(注:コレージュ・ド・フランスはパリの5区カルチェ・ラタンにある、パリ第4大学ソルボンヌと並ぶフランス最高の高等教育機関)。フランスの指導的実験発生学者だったエマニュエル・ファウレ・フレミエーの指導のもとで、エフルッシはウニの発生の様々な面を研究した。パスツール研究所の生化学者ラプキンからは、発生学研究では常に分化の化学的基礎を考えるよう勧められたが、それは科学者としてのほとんど全期間を通じてエフルッシが厳守した重要な忠告となった。止むことのない冒険的な科学的精神から、エフルッシは培養胚組織の分化パターンを調べるためにアレックス・カレルの新しい組織培養技術を採用した。この分野の仕事で論文をふたつ書き、その仕事で1932年にソルボンヌから理学博士の学位をえた32。

エフルッシは基礎的な生物学上の問題を扱うための組織培養の技術に十分習熟したただ一人の研究者としてフランスで名を知られ尊敬される人物になった。知名度が高まったお蔭で、彼はロスチャイルド基金で設立されたピエール・キュリー通りの生物物理化学研究所の実験細胞学研究室助手に採用された。当時のフランスの生物学界では敵意といってもよいほどの遺伝学に対する反感が蔓延していたが33、エフルッシは遺伝学こそ発生を理解するための鍵であるという思いをますます強くしていた。彼はそれぞれ発生の初期に胚の死をもたらすことが知られていたマウスの3つの突然変異を調べた。目標はこれらの遺伝子が培養によって増殖中の胚芽組織で発現する 「プログラム細胞死」 を引き起こす原因であるか否かを決定することだった。驚いたことに、突然変異マウスから得た組織は生存し正常に分化し、突然変異が引き起こす致死の仕組みは不可解なまま残ってしまった34。こうした発見から、遺伝子の発現が発生を理解する鍵であることを知ったエフルッシはますます遺伝学を学ぶ決心をした。

ロックフェラー財団のフェロ−シップによる支援を得たエフルッシは再出発の場としてカルテックのモルガン研究室を選択した。1934年の秋にパサディナへ着いた彼はすぐにスターテバントに引き合わされたが、主としてそれは二人が遺伝子の作用と発生を結びつける共通の目標をもっていたからだった。まず手始めに、スターテバントはこの若いフランス人研究者を鼓舞して、胚発生の過程を生き抜くことができないショウジョウバウのふたつの突然変異体を調べて胚の死がいつどこで起こるかを決める仕事を与えた。スターテバントは、これらの突然変異は胚発生のある段階に関与しており遺伝的に同定可能だろうと期待した。エフルッシは、この問題を調査するために、モザイク胚を作って見るというスターテバントの戦略を試そうと決めた。スターテバントが提供してくれたショウジョウバエのふたつの致死突然変異はどちらもX染色体に存在する単一劣性遺伝子によることが分かっていた。どちらの遺伝子についても、ひとつのX染色体上に突然変異アリルをもつ雄とふたつのX染色体の両方に突然変異アリルをもつ雌は胚発生の初期の段階で死んだが、突然変異アリルがX染色体のどちらか一方にのみ存在在するヘテロな雌は予想通り正常だった。エフルッシはふたつのX染色体のうちの一方に両方の致死遺伝子をもつ胚を作製し、同じX染色体上に連鎖した一群のマーカー遺伝子についてモザイクを示す子孫を調べた。子孫の雌の間に、ハエの腹部節に遺伝的に 「雄」 の細胞塊をもつハエすなわちマーカー遺伝子と致死遺伝の存在するX染色体をひとつだけもつ細胞塊がしばしば現れることをエフルッシは見いだした。致死遺伝子をもつ細胞が発生過程で死ぬとすればモザイクの細胞塊は見られないはずで、もしそうならば致死突然変異は自律的であるだろうとエフルッシは考えた。予想に反して、そのようなモザイク細胞塊は生存し正常に分化して適切な表皮細胞を作った。明らかに、突然変異の致死効果は調べたハエの組織で発現しなかったか、あるいは隣接する細胞の活動によって回避されたかのどちらで、致死突然変異は非自律的である考えられた。周囲の正常な細胞によってつくられる何かが雄の突然変異細胞を死から救ったのだろう35。

エフルッシとビードルはそれぞれ別の仕事に従事していたが、夜遅い時間帯の多くを使って一緒に議論し、遺伝学者と発生学者が遺伝子による胚発生の過程を支配する仕組みの発見に成功しなかったのは何故かについて推論を巡らした36。エフルッシは1934年夏に合衆国に着いたすぐ後でウッズ・ホールの海洋生物学実験所でモルガンと出会い、そこで二人の間に面白いエピソードがあったことをビードルは知っていた。エフルッシはこの時のことを次のように語った。 「モルガンは、ちょうど 「発生学と遺伝学」 の本37が出版されたところだと断ってから、もし貴君が私の本を読んで率直な意見を述べてくれると約束するならこれを提供しようと言って、机の上にあった本のコピーを私に差し出した。一両日後に私は、とても面白かったが、タイトルが約束しているようには発生学と遺伝学の間にあるギャップの橋渡しをこの本は試みていないと伝えた。モルガンは私を見て、笑いを浮かべながら 「君はタイトルが誤解を招くと言った。ところで、タイトルは何だったかね? 「発生学と遺伝学」 ですと私は応えた。 「よろしい」 と言った後でモルガンは 「発生学が少し、それに遺伝学が少しは書かれていなかったかね?」 と付け加えた38。

エフルッシがカルテックを去る日が近づくにつれて、二人は胚発生を制御する遺伝子を同定する実験的な機会が得られない現状にますます不満を募らせた。その目的に即した利用可能な実験システムがなかった。遺伝学に 「君臨する女王」 だったショウジョウバエは、蛹からが完全に外観の異なる成虫への変化が余りに複雑なことが主な原因だったが、発生学の研究には殆ど向いていないと思われた。遺伝子と発生に係る謎は自分が従事している交叉の研究よりずっと重要であると確信していたビードルはエフルッシとともにそのことについて何かをしようと合意したが、さて何をするべきだったか?彼らは遺伝子が発生で果す機能的役割の探求を可能とする実験システムの開発に自分達の1年を賭けて見ることに合意し、その目的を達成するための豊かで多様なショウジョウバエ突然変異体のコレクションを開拓しようと決心した。しかしそのためにはハエの発生学についてもっと多くを学ぶ必要があった。ビードルはエフルッシが提案した組織培養を活用した手法をまず試してみることに賛成した。エフルッシはパリの生物物理化学研究所がその目的のための最良の場であるとビードルを説得した。

モルガンが二人の研究計画を支持してくれたこと、それを実現するためにロックフェラー財団に話しを持ちかけてビードルに特別奨学金を支給するよう要求してくれたことはビードルを大いに喜ばせた。残念ながら申請は却下されたが、モルガンはビードルをカルテックの助教に任命することで彼への支援を確実にした。不況のまっただ中で、年俸はそれまで得ていた2,700ドルから1,400ドルへ大きく減額することになったが、ビードルに迷いはなかった。何年も経った後で、その年俸は実はモルガンの個人資産から支給されたものだったのではなかったかとビードルは推測した39。個人的な問題になると決まって発揮されたモルガンの気前の良さからすると、真実はまさにそうだったのだろう40。

ビードルはカルテックが無料で提供してくれていた農場の家を改修して、そこにマリオンと4才の息子のデビッドを残して1935年5月にパリへ向かった。ビードルを迎えたエフルッシの家族はとても暖かく友好的で、エフルッシの妹は 「私の父はビードルの到着をとても喜びました。二人はとてもいい関係を築き、楽しい時間を共にしました」 と述懐している41。エフルッシ家の友人達もビードルを歓迎しビードルの初めてのパリ訪問を楽しいものにしてくれた。エフルッシの家での短い滞在の後で、ビードルはソルボンヌ近傍にあった研究所の近くに一日1.25ドルの食事付きの下宿を手に入れた。エフルッシとビードルが仕事をする予定の生物物理化学研究所はバロン・エドモンド・ロスチャイルドによって5年前に設立されたばかりだった。その当時、異論はあるにしても、研究所はフランスにおける最も設備の整った生物学研究所のひとつだった。ミッシェル大通りと研究所への入り口の門が立っているピエール・キュリー通り(現在ではピエールとマリー・キュリー通り)に続く街路を歩きながらビードルが何を思っていたか私達には想像する他ないが、その地域の雰囲気と歴史はさすがにワフーやイサカ、パサディナとは全くかけ離れたものだったことだろう。

エフルッシは音楽と芸術それに活気のあるパリのナイトライフを好んだが、そうしたパリの魅力の一面を共有しようとビードルを誘ったことがなかったようで、ビードルにもフランス語を勉強して話そうと試みた形跡が全くない。ブリターニュ海岸にある海洋生物学実験所を時折訪ねて、フランス生物学界の主要な研究者達の何人かと会って話した例外を除けば、二人がほとんど全ての時間を研究所での仕事に費やしたことを私達は知るだけである。エフルッシは既にフランス科学の中で地位を確立した名士だったが、ビードルを自分の後輩としてではなく科学上の対等な同僚として遇した42。彼らの根気強さ、忍耐と決意は、ビードルが到着して数ヶ月のうちに、遺伝学における主要な反響を生んだ大発見をすることで報われることになる。

ビードルに育まれた農場育ちの倫理観は何かやるべき事がある時に時間を浪費することを許さなかったから、彼は迅速にエフルッシとの共同実験を始めた。二人とも、発生過程を通じて新たに羽化するハエの組織へ変換される運命にある幼虫に存在する胚性の細胞群の 「成虫原基」 の存在についてよく知っていた。注目すべきは、成虫原基は一匹の幼虫から別の幼虫の腹腔へ移植が可能で、その発生能力が移植後も維持されることだった。ビードルとエフルッシは、そのような成虫原基がハエの体外でも、すなわち組織培養によっても対応するハエの組織に発達できるか否かを決定するための実験を始めた。小さな成虫原基の識別や解剖の経験がなかった彼らはクロバエの発生研究で世界一の権威だったソルボンヌのチャールズ・ペレツ教授に助言を求めた。ペレツはショウジョウバエの20から30倍も大きなクロバエですら彼らの手法は成功の見込みが薄く、小さなショウジョウバエでうまく行くとはとても思えないと警告した。ペレツの厳しい忠告はあったが彼らは仕事を開始し、ペレツが警告した問題を何とか克服した。それでも組織培養はうまく行かず、色々な種類の成虫原基のどれもハエの体外では成虫器官と似たどんな組織にも発達することはなかった。しかし、別のアイディアをもっていた彼らはこの結果に困惑も落胆もしなかった。彼らの意図はショウジョウバエの眼色素の発達を調べることだったから、新しい計画では胚の眼原基を一匹の幼虫から他の幼虫に移植して成虫の眼に発達させることに集中してその可能性を確かめようと考えた。ロバート・コーラーは著書 「ハエの王様」 で、カート・スターンとスターテバントの間で交わされた書簡を引用して、当時は別の研究所でもそのような研究が進行中であったと示唆するが、エフルッシとビードルがそのような他の研究者の努力に気づいていた証拠は見当たらない43。

ショウジョウバエの複眼は約700個のそれぞれ14細胞からなる構造的に同一の個眼で構成されている。ハエの光学装置である各細胞群は重なった二組の色素細胞で囲まれている。野生型の正常な眼では、色素細胞は紫がかった赤色の小粒と黄土色の小粒を含む。赤みがかったオレンジ色の野生型の眼色はこれらふたつの異なる色を持つ色素小粒が混ざった結果である44。何年もの間、モルガンのハエ・グループは正常とは異なる眼色の突然変異を集めてきた。それぞれが遺伝的に区別できて特定の染色体に位置付けられる様々な突然変異に、眼が現す最もよく似た色を示す、例えばバーミリオン、シンナバー、クラレット、アプリコット、ブラウン、ホワイトなどの名前が付けられた。ビードルとエフルッシの画期的な実験で中心的な役割を果たしたバーミリオンとシンナバー突然変異体はどちらも輝く赤色の眼をもち、主として赤色の色素小粒を作る。眼の色が茶色でブラウンと呼ばれる突然変異体は名前が示すように黄土色の色素小粒のみを作る。ホワイト突然変異体は、モルガンを遺伝学に引き入れた突然変異体だが、どちらの色素小粒も作ることができない。ふたつの色素の物理的性質は異なり、赤い色素は水に溶けて色素小粒から容易に抽出可能だが、黄土色の色素は水に溶けずアルコールや有機溶媒でなければ色素小粒から抽出できない。従って、眼色に影響を与える突然変異体がどの色素を作れないかを決めることは容易であった。

複眼原基は蛹の段階で二種類の色素を作る。エフルッシとビードルは、ひとつの幼虫から別の幼虫または蛹に移植した複眼原基が新しく羽化したハエの腹腔で3番目の眼を発達させうるかどうかを決める実験を開始した。ドイツのグループがスジコナマダラメイガ(Ephestia khueniella)の幼虫の様々な複眼原基を別の幼虫の腹腔に移植して、それぞれを対応する成虫組織に転換させることに成功していた結果に勇気づけられて、彼らはその方法を採用してみることにした45。ドイツの研究者達は、成虫の精巣が濃い着色ではなく薄く着色する突然変異体の胚の精巣を正常な幼虫に移植すると、移植した精巣が発育して濃い着色を呈することも発見していた。突然変異体から移植された移植片の変異形質が移植先の正常な周辺環境がもたらす何かによって回避された又は補償された事実は、精巣が薄色になる突然変異は本質的に非自律的であることを示していた。さらに、正常な精巣を薄色の精巣をもつ突然変異体の幼虫に移植すると、新たに羽化した成虫自身の精巣が正常な着色を示した。ドイツの研究者達は、この場合は移植された精巣が突然変異体で失われていた何ものかを提供したと推測した。これらの実験は、移植という手法の実行可能性を証明し、精巣の着色に影響する遺伝的欠損が正常な組織背景下への移植で回避できたことを示していた。しかし、スジコナマダラメイガはショウジョウバエに比べて 「巨大」 であり、ビードルとエフルッシには移植された幼虫を殺すことなくごく少量の組織を移植するのはずっと難しいことがよく分かっていた。それでも、ロスコフの海洋生物学研究所で、そうした操作にいくらか経験があった発生学研究者の助言を得て、海辺からパリへ戻った彼らは操作の習熟を目指した前進を開始した。

ビードルとエフルッシはすぐに、大型のスジコナマダラメイガでは肉眼で比較的簡単にできた操作が、ショウジョウバエでは顕微鏡に加えて肉眼と手の並外れた機能と器用さが求められることを知った。二人は、二人の実験者が一緒に共通の対象を覗きながら、一人がドナー(提供者)の幼虫から複眼原基を切出し、もう一人が切出した小さな切片を移植先の別の幼虫か初期の蛹の腹腔に挿入することができるように双眼顕微鏡の設定を作り直した。予想通り、小さい複眼原基を無傷なまま取り出すことは極めて難しく、彼らの初期の試みは失敗に終わった。ビードルはデメレックへの手紙で 「獣の小さな体」 に対する不平を伝えた46。しかし、農場で物事をやり遂げる必要から磨き上げられたビードルの手先仕事の器用さがこの状況を短時日のうちに乗り越えさせた。彼はマイクロ・インジェクション装置に接続した特製のマイクロピペットを考案して、複眼原基全体を取り出して受容側の幼虫に無傷なまま移植することに成功した。それでも移植を受けた幼虫は死ぬことが多かった。進展が捗々しくないことはやる気をくじかせるほどだったが、彼らは何日もの挑戦の後で遂に移植した様々な複眼原基のそれぞれを対応する識別可能で機能をもつ組織に発育させることに成功した47。驚くべきことに、移植した卵巣原基は卵細胞が受精可能で生育可能な子孫を作ることのできる完全に機能的な成虫の卵巣に発達できたのだった。そうするうちに、卵巣、精巣、触覚、翅、脚の原基を一日に200まで幼虫に移植できるようになり、それぞれが新たに羽化したハエの腹腔で適切な余剰組織を生じた。

自分達の技術に完全な自信を得たビードルとエフルッシは、複眼原基を移植して腹部壁を通して見ることのできる第3の眼をもつ成熟したハエを作り出した。ビードルが思い出して言ったように、 「私達は、ある朝、実験室で頭部の正常な部位にふたつ、腹腔にひとつ、全部で三つの眼を持ったハエの成虫を見つけた」 のだった。 「私達は興奮し勇気づけられて、近くにあった路上のカフェーで、その日一日のほとんどを成功のお祝いとこれからの行動計画の作成に使った」 48。移植された複眼原基は外見が正常な眼に発達したが、頭部の正常な眼とは違っていた。頭部の正常な部位にある眼はマッシュルームの頭のような形、すなわち個眼のある外表面がマッシュルームの頭丁あるいは凸面部の表面のような形で正常だった。一方で、移植された眼は内外がひっくり返っていた、すなわち通常は外側の表面にある個眼が内部にあり、色素細胞が外部表面に出ていた。この結果はとても便利で、却ってそれによって移植した眼の色を簡単に調べて頭部のそれと比較することができた。

「もう一度やれるだろうか?」 と彼らは不安を感じたが、すぐに 「組織的な実験によって何度でもできることが分かった」 49。彼らの興奮はデメリックとスターテバントへの手紙で溢れ出していた。ビードルはセント・ルイスで開催予定の遺伝学界の会合で予備的データを発表する可能性をデメリックに尋ねた50。すぐに返信があって、デメリックはビードルとエフルッシに会合用の摘要(アブストラクト)の提出を提案し、ビードルを第一著者にして三つ眼のハエの写真を付けた短報をサイエンス誌へ投稿するように勧めた51。1ヶ月後に、ビードルは小切手を添えてアブストラクトを送り、自分とエフルッシの正式な遺伝学会員登録を済ませた52。

もともとの目標を追求するために、ビードルとエフルッシは成虫の眼色が正常眼と識別できる26種類の異なる突然変異体の各幼虫から複眼原基を切り出し、それぞれを正常な幼虫と別の25種類の突然変異型幼虫のそれぞれに移植した。複数回の繰り返しを含めて600回を超す移植操作が必要だった53。この並外れた努力の結果、26の突然変異体のうち24から得た複眼原基はいつも、それが切り出された突然変異体と同じ色の 「腹部眼」 を形成した。従って、そうした突然変異は自律的であり、移植先(複眼原基の受容側)での回避が認められなかった。しかし、ふたつの例外がバーミリオン(v)とシンナバー(cn)突然変異体からの複眼原基で見つかった。これらを野生型と他のほとんどの突然変異体に移植すると、移植された複眼原基は正常な色の眼に発達した。移植片は幼虫の内部器官のどれとも接触していない場に置かれたのだから、正常に発色する眼の形成はハエのリンパ液中で循環する何らかの物質の存在に原因があると二人は推論した。彼らは何らかの供給物質が正常な眼色の発達に必要であること、それは突然変異体の複眼原基では作られないことをすぐに理解した。重要で面白い質問は、バーミリオンとシンナバーの複眼原基に正常な眼色素を作らせる物資の実体は一体何かであった。

移植実験の結果はバーミリオンの眼細胞は正常な眼細胞に囲まれたとき正常に着色する、すなわちバーミリオン突然変異は非自律的であるというスターテバントの初期の解釈と合致していた54。この新たな発見から、シンナバー突然変異が2番目の非自律的な眼色に関する突然変異であることが分かった。バーミリオンとシンナバー突然変異体は眼の色素形成の同じ過程で欠損を起こしていると初め信じたビードルとエフルッシは、バーミリオンの複眼原基をシンナバーの幼虫に移植すると、その逆も同じだが、突然変異型の眼色が現れると予想した。しかし、彼らが驚いたことに、バーミリオンの複眼原基はシンナバー幼虫に移植されると正常な眼に発達したが、シンナバーの複眼原基をバーミリオンの幼虫に移植した時には異常なシンナバー色の眼しか形成されなかった。

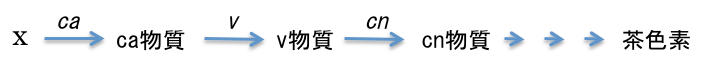

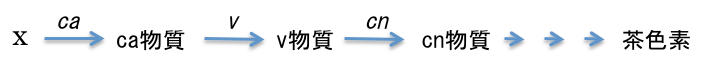

この予想しなかった発見を彼らはどのように説明したか?まずふたつの突然変異が同じ機能に影響を与えているとは考えられないのは明らかだった。もしそうであったなら、どちらを移植片に用いても突然変異型の眼色しか生じなかっただろう。さらに、ふたつの突然変異はふたつの無関係な色素に影響を与えているのでもないはずだった。もしそうであったなら、互いの相補性から逆方向の移植のどちらも野生型の眼色を生じただろう。彼らは、それぞれが正常な眼色素の生産に必要なふたつの物質が存在するに違いないと結論して、それらをv物質とcn物質と名付けた。彼らはさらに、v物質の生産はバーミリオン突然変異体でブロックされており、cn物質の生産はシンナバー突然変異体でブロックされていると推論した。バーミリオン突然変異の効果がシンナバー幼虫へバーミリオンの複眼原基を移植することで打ち消されたのだから、シンナバー幼虫はv物質を生産できると考えるのが妥当である。対照的に、バーミリオン幼虫は、v物質もcn物質もどちらも作れない(注:以下で説明されるように、より正確に表現すれば、バーミリオン幼虫はv物質を作れないが、v物質が供給されればcn物質を作ることができる)。

ビードルとエフルッシは次に大きく飛躍した。正常な眼色素の形成時には、v物質がcn物質より先に作られ、その後にcn物質に変換されると考えたのだった55。この論理に従って、彼らはバーミリオンとシンナバー遺伝子の機能は最終的な茶色素の形成に至る代謝のふたつの連続した段階を制御することだと提案した。

|

バーミリオンとシンナバーの複眼原基は別の眼色の突然変異であるクラレット(ca)に移植されたときには正常な眼を形成できずバーミリオンとシンナバーの眼をそれぞれ形成したが、クラレットの原基をバーミリオンとシンナバーに移植した時には、ともに正常な眼を形成した。彼らは、3つの遺伝子クラレット、バーミリオンとシンナバーはそれぞれ、ca、v、cn物資の生産に関わっていると結論した。ca物質はv物質をもたらし次にcn物質へ変換されて最終的に茶色素の形成に用いられると彼らは確信した。ビードルとエフルッシはca, v, cnはひとつの反応経路で連続して作られる産物だと推測したが、彼らは注意深く、それがひとつの物質の他物質への直接的な化学変換の結果とは結論しなかった。バーミリオンとシンナバーの複眼原基は正常な茶色の色素を作れない他の多くの突然変異体に移植したときに正常な色の眼を形成した。従って、そうした突然変異体はv物質とcn物質を作り供給することはできるが、その後の段階でそれらの色素を茶色素の合成に用いることがおそらくできないのだろうと考えられた。

スターテバントは、結果をすぐに公表し実験の短い説明と眼色の発達に関する実験計画を次のコールド・スプリング・ハーバーの遺伝学会合に提出するようビードルとエフルッシを急かせた。二人はすぐに複数の単報を投稿したが、そのうちのいくつかは重要な発見の速やかな公表で知られるフランスの科学雑誌Comptes Rendu Acad. Sci. Parisだった56。周知の事実だが、これらの報告と後に発表されたGeneticsの詳細な論文57は実験が開始されてからまだ6ヶ月と経たないうちに投稿されたのだった。

彼らの成功のニュース、特に羽化したハエの腹部で発達した三つ眼の劇的な写真は野火のように合衆国中に広がった。スタータバントはビードルが成功の眼に見える証拠として送ってきた三つ眼のハエの実物を皆に見せびらかして喜んだ。彼は、移植実験によってバーミリオン突然変異は非自律的だという自分が下した以前の結論が確証されたことを特に嬉しく思った。彼はまた、これで移植技術が発生遺伝学に新しい展望を開くと公言した。スターテバントとドブジャンシキーは二人とも、それまでショウジョウバエの異なる種間での交配が不可能であることから実現できなかった種間雑種の作成が胚移植によって可能になったことを理解した。スターテバントは 「発生への挑戦は間違いなく先に進む。私にはショウジョウバエの研究者達にこれほど影響を与えた技術の進歩を他に考えることができない。唾液腺染色体さえもこの発見で日陰に置かれた」 。ドブジャンスキーの反応はさらに大げさで、彼らの達成は 「ひとつの途方もなく重要な進歩」 だと褒め上げた。モルガンも特に喜んだ一人だった。モルガンは彼らの発見をX線が突然変異を誘発するという1926年のマラーの発見と1933年のテオフィルス・ペインターによる多糸性染(唾液腺)色体の発見と同等のものだと高く評価した58。

フランス科学界はエフルッシの偉業を大歓迎し、彼は移植実験が行われた組織培養研究所の副所長に昇任し、一年後にはフランス国立科学研究センターの研究主任、エコール・デ・オート・エテュードの新しい遺伝学研究所長に任命された。ビードルもまた魅力的な職の申し出を受けた。合衆国に帰るとすぐにコールド・スプリング・ハーバー研究所のセミナーで研究報告をした。デメレックは移植技術がショウジョウバエの発生を探求するための新しい可能性を開いたと確信した。デメレックは、ワシントンのカーネギー研究所の発生学科長だったジョージ L.ストリーターにビードルをコールド・スプリング・ハーバー研究所の遺伝学科准教授として招聘するよう説得した。コールド・スプリング・ハーバーからの申し出は極めて気前のよいもので、年俸は3,500ドル、それに設備費としての1,500ドルと研究助手を雇用するための500ドルが余分についていた59。しかしハーバードを希望していたビードルはこの申し出を一週間以内に断った。だがデメレックはいつものように簡単には諦めず、夏場はハーバードとコールド・スプリング・ハーバーの両方で准教授を務めるのはどうかと提案した。その他にも、ミズーリ州コロンビアの植物産業局長はX線と紫外線照射による突然変異誘発効果の発見者だったルイスJ. スタッドラーとのコムギ細胞学の共同研究にビードルを誘った。バーバラ・マックリントックがミズーリ大学へ移る計画を知っていたなら、もしかするとビードルはミズーリに心を動かしたかもしれなかったが、彼は結局どちらの申し出も断った。

モルガンはビードルが説得に応じて助教としてカルテックに残ることを期待した。職をより魅力的にするためにモルガンはビードルがパリで始めた仕事を継続できるようロックフェラー財団に 「精密な顕微鏡」 の提供を持ちかけた。しかし財団はこの申請を却下した60。ビードルはパリへの研究旅行を可能にしてくれたモルガンに深く感謝していたから、モルガンの申し出に心を動かされたに違いない。そのうえビードルはカルテックに親しみを感じており、そこには多くの近しい友人もいた。しかしビードルには、自分が訓練を受けた場所、よい立場に立たせてくれたうえ、自分がしてもらった様に後になって他の研究者に助言することができるような機会を与えてくれた場所を自ら進んで離れ新天地を求める決心をした経験が過去にあった61。ハーバードから新しい申し出があったときに、ビードルが心を変える決心をした理由のひとつは、おそらく自立したいという強い思いだったであろう。彼は1936年秋に就任する予定でハーバードの申し出を受けた。

パサディナとパリに離れてはいたが、ビードルとエフルッシはv物質を、場合によってはcn物質も、別種のショウジョウバエや類縁関係のない昆虫からさえ得ることができることを知った。そのような昆虫の抽出物をバーミリオンやシンナバーの幼虫または蛹に注入すると、羽化した成虫のハエから正常な眼色が復元した62。ビードルはまたショウジョウバエのいくつかの組織、特に消化管から伸びる排出管であるマルピーギ小管が大量のv物質とcn物質を生産することを発見した63。従って、これらの物質は昆虫に広く存在し昆虫の正常な眼の発達にとって基本的に重要であることが明らかになった。その間、二人は、仕組みの解明には至らなかったが、眼色に影響を与える他の遺伝子のいくつかが何らかの形でvとcnの生産に関与していることを明らかにした64。しかし中心的な問題、すなわちvとcnの化学的実体とそれらが合成される時期と場所、さらにハエの眼色の最終決定に関与する仕組みは不明なままだった。化学的実体以外のふたつの質問については、ビードルがカルテックに戻った直ぐ後で答えが得られた。二人の所属するふたつの研究所がvとcn物質は幼虫の段階を通じては存在せず、蛹形成の中間あるいは後期に初めて出現することを確認した。さらに両方の物質が眼色の発達に影響を与えるのは蛹の発達の後期でのみであることが分かった65。

ビードルと一緒に研究ができないことを残念に思っていたエフルッシは、まだビードルがいると期待して2年目にパサディナに戻ることを決心した。彼はビードルと共同でv物質とcn物資の同定とそれらの性質の解明に向けた仕事ができると期待した。しかし、カルテックへの一時的な復帰を支援するロックフェラー財団の資金は1936年秋まで待たなければ支給されず、実はその時点ではビードルは既にカルテックにはいなかった。カルテックに戻る準備の最中に、エフルッシはパスツール研究所で仕事をしていた若いフランス人生物学者のジャック・モノーにカルテックへ移って一緒に仕事をしようと持ちかけた。ビードルはモノーからその時に強い印象を受けたことをその後も長く覚えていたが、この若いフランス人は音楽家になるか生物学者になるかに思い悩んでいると感じた。それでも科学の魅力が勝って、初めは乗り気でなかったモノーも遺伝学を勉強することは自分のキャリアーに役立つだろうしカルテックはその目的にとっては理想的な場だと考えて決心した。その分野で訓練を受ける機会がフランスにはないことを彼はよく理解していた66。エフルッシが勝ち取ったロックフェラー財団のフェローシップを受けたモノーは、フランスの研究船プルクア・パ号に乗船してグリーンランドへ向かう2回目の生物学探検に参加するために自分で準備した旅行計画をキャンセルしなければならなかった(注:プルクア・パ号はフランス海軍とフランス国立海洋開発研究所が共有する新鋭の海洋観測船だった。なお、プルクア・パはフランス語で、やってみないかの意味)。それは運命を決する決断だった。実は、プルクア・パ号はグリーンランドの沖合で悲劇に遭遇し乗客全員が遭難死したのだった67。モノーはカルテックで過ごした一年のあいだ実験室で過ごす時間がほとんどなかったから、彼に取ってこの一年は科学的には全く実りのない時間だった。その代わり、彼は新しく創設されたバッハ協会の支援を得てコーラスグループを結成し、南カリフィルニア全土で合唱リサイタルを開いた。音楽家としての名声と社会的人気が高まった彼は音楽家として合衆国に残らないかと誘われもした68。言うまでもないが、モノーの振る舞いに腹を立てたエフルッシは自らの科学的キャリアーを伸ばす特別の機会を無駄にしてしまったモノーを非難した。それでもなお二人は生涯を通じて忠実な友人であり続けることになる。

エフルッシがモノーと一緒にパサディナに到着した時にはビードルと家族は既にケンブリッジに落ち着いていた。エフルッシとビードルは既にパリにいた間に研究協力の継続で合意しており、解答が必要な重要な問題が何かも決まっていた。彼らはまた、それぞれの研究を独立に進めるが密接に連絡を取りあい発見は共有するのが最良だという考えでも一致していた。カルテックにおける2度目の滞在を終えてパリの新しい実験室へ戻ったエフルッシはビードルとの大西洋を越えて続く交流をこの時に開始した。互いに離れてしまったことで、パサディナとパリでそれまで経験したような挑戦的な議論や意見交換をする直接的な機会は失われたが、自分達で提示したいくつかの疑問に解答を見いだした点では実質的な進歩があった。

遺伝子型は生物の発生を誘導するか、もし誘導するとしたならどのようにしてかを追求するための初期の試みを振り返って見ると、ビードルとエフルッシは二人とも科学上の重要課題の解決に必要な互いに相手と補い合える経験と技能に加えて稀にみる自信と激しい情熱をもっていたという点で、そうした重要な仕事を達成するための理想的なコンビだったことがよく分かる。失敗が予想されただけでなく、実際に二人が体験した初期の失敗を考えると、他の研究者であったならほぼ確実に研究を続ける努力を思い留まったはずだが、彼らには持ちこたえることができた。彼らは結果に対して洞察力に富んだ考察を加えて、発生における遺伝子の関与を示す最初の明確な実験的証拠を提示した。この画期的な成果が、遺伝子がその役割を果す本質的な仕組みの発見というさらに大きな前進にビードルを向かわせた事実を次章で見ることになるだろう。

1. E.B. Lewis. 1995. Remembering Sturtevant. Genetics 141: 1227-1230.

2. Jack SchultzからGWBへの手紙,July 31, 1970. APS Schultz Collection.

3. Lewis, “Remembering Sturtevant.”

4. GWB. Genetics and evolution: Selected papers of A.H. Sturtevant (ed. E.B. Lewis). W.H. Freeman, San Francisco, 1961掲載.

5. A. Roe. The making of a scientist. Dodd, Mead, New York, 1953.

6. C.M. Child. The origin and development of the nervous system from a physiological viewpoint. University of Chicago Press, 1921.

7. S. Wright. 1921. Review of the origin and development of the nervous system. J. Hered. 12: 72-75.

8. R.E. Kohler. Lords of the fly. University of Chicago Press, 1994, p. 178.

9. T.H. Morgan. 1926. Genetics and the physiology of development. Am. Nat. 60; 489-515.

10. G.E. Allen. Thomas Hunt Morgan: The man and his science. Princeton University Press, 1978, p.301.

11. T.H.Morgan. The rise of genetics. Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics, 1932, pp. 87-103.

12. Allen. Thomas Hunt Morgan, p.374.

13. 同上.pp.374-375.

14. MorganからSturtevantへの手紙, June 1934. Sturtevant Collection, Box 3.17, CIT.

15. I. Shine and S. Wrobel. Thomas Hunt Morgan. University Press of Kentucky, 1976, p. 120.

16. T.H. Morgan. 1935. The relation of genetics to physiology and medicine. Sci. Monthly 41: 5-18. Nobel Lecture, June 4, 1934, Stockholm, Sweden.

17. O.T. Avery, C.M. Macleod, and M. McCarty. 1944. Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pnemococcal types. I. Induction of transformation by a deoxynucleic acid fraction isolated from Pneumococcus type III. J. Exp. Med. 79: 137-158.

18. T.H. Morgan, “ The relation of genetics to physiology.”

19. T.H. Morgan. Embryology and genetics. Columbia University Press, New York, 1934.

20. S. Wright. 1934. Genetics of abnormal growth in the guinea pig. Cold Spring Harbor Symp. Quant.Biol. 2: 137-147.

21. R. Goldschmidt. Physiolgical genetics. New York, McGraw-Hill, 1938.

22. J. Schultz. 1935. Aspects of the relation between genes and development in Drosophila. Am. Nat. 69: 30-54.

23. A. H. Sturtevant. The use of mosaics in the study of the developmental effects of genes. Proceedings of the Six International Congress of Genetics 1, 1932, pp. 304-307.

24. GWB. 1974. Biochemical genetics: Recollections. Annu. Rev. Biochem. 43: 1-13.

25. T.H. Morgan and C.B.Bridges. 1916. Sex-linked inheritance in Drosophila. Carnegie Inst. Wash. Rep. pp. 1-87.

26. 簡単ではないが、雄細胞と雌細胞は剛毛の性質あるいはその色によって区別できる。

27. A.H. Sturtevant. 1920. The vermilion gene and gynandromorphism. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 17: 70-71.

28. Sturtevant, “Use of mosaics.”

29. J.B.S. Haldane. 1920. Some recent work on heredity. Trans. Oxford Univ. junior Sci. Club 1: 3-11; R. Scott-Moncrieff. The classical period in chemical genetics: Recollections of Muriel Wheldale Onslow, Robert and Gertrude Robinson and J.B. S. Haldane ノートと記録は王立協会(ロンドン)36 (1981), pp. 126-154.

30. T.H.Morgan. 1926. Genetics and the physiology of development. Am. Nat. 60; 489-515.

31. Irene Ephrussi Barluet, インタビュー, November 11, 1997と手紙,December 17, 1997.

32. B. Ephrussi. Contribution a l’Analyse des Premier Stades du Development de l’Oeuf; Action de la Temperature. Paris, Imprimerie de l’Academie, 1932; B. Ephrussi. Croissance et Regeneration Dans les Cultures des Tissus. Paris, Masson, 1932.

33. R.M. Burian, J. Gayon, and D. Zallen 1988. The singlular fate of geneticcs in the history of French biology 1900-1949. J. Hist. Biol. 21: 357-402.

34. B. Ephrusshi. 1933. Sur le Facteur Lethal des Souris Brachyures. Compte Rendus Acad. Sci. 197: 96-98.

35. B. Ephrussi. 1934. The absence of autonomy in the development of the effects of certain deficiencies in Drosophila melanogaster. Pro. Natl. Acad. Sci. 20: 420-422.

36. GWB, “Biochemical genetics: Recollections.”

37. Morgan, Embryology and genetics.

38. B. Ephrussi. 1958. The cytoplasm and somatic cell variation. J. Cell Comp. Physiol. (suppl. 1) 32: 35-53.

39. GWB, “Biochemical genetics: Recollections.”

40. G.E.Allen. Thomas Hunt Morgan, pp. 6-18.

41. Barluet, November 11, 1997,私信.

42. Barluet, February 27, 1998,私信.

43. R.E.Kohler, Lords of the fly, p. 215.

44. 分離された小粒は紫がかった赤色から黄土色に見えるが、眼全体は深い赤色あるいは茶色に見える。

45. E. Caspari. 1933. Uber die Wirkung eines pleiotropen gens beider Melmotte Ephestia kuhniella Zeller. Arch. Entw. Mech. 130: 353-381; A. Kuhn et al. 1935. Uber hormonale genwirkung bei Ephestia kuhniella Zeller. Nachr. Ges. Wiss. Gottingen 2: 1-29.

46. GWBからMilislav Demwerecへの手紙,June 5, 1935. APS Demerec Collection, Folder 2, 1931-1949.

47. GWB and B. Ephrussi. 1935. Transplantation in Drosophila. Proc. Natl. Aacd. Sci. 21: 642-646.

48. GWB. 1975. Biochemical genetics: Reflections. Three lectures January 15-17, 1975掲載,The Edna H. Drane Lectureship, University of Southern California, School of Medicine. CHG.

49. 同上.

50. GWBからDemerecへの手紙,September 1, 1935. APS Demerec Collection, Folder 2.

51. DemerecからGWNへの手紙,September 13, 1935. APS Demerec Collection, Folder 2.

52. GWBからDemerecへの手紙,October 17, 1935. APS Demerec Collection, Folder 2.

53. GWB and B. Ephrussi. 1936. The differentiation of eye pigments in Drosophila as studied by transplantation. Genetics 21: 225-247.

54. A.H. Sturtevant. 1920. The vermilion gene and gynandromorphism. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 17: 70-71.

55. GWB and B. Ephrussi, “The differentiation of eye pigments.”

56. B. Ephrussi and GWB. 1935. La Transplantation des Disques Imaginaux chez la Drosoplile. Comptes Rendu Acad. Sci. Paris 201: 98-99; GWB and B. Ephrussi. 1935. Differentiation de la Couleur de l’Oeil cinnabar chez la Drosoplile. Comptes Rendu Acad. Sci. Paris 201: 620-622.

57. GWB and Ephrussi, 1936. “The differentiation of eye pigments.”

58. F.B. Hansonの日記,August 27, 1935. 1.1 205F 7.87, RFA.

59. George C. StreeterからGWBへの手紙,January 8, 1936. APS Demerec Collection, Folder 2.

60. F.B. Hansonの日記, 1935. 1.1 205F 7.87, p. 142, RFA.

61. GWB. 1966. Harriet Zuclermanによるインタビュー,Oral History Collection, COL.

62. B. Ephrussi and M.H. Harnley. 1936. Sur la Presence Chez Differents Insectes des Substances Intervenant Dans la Pigmentation des Yeux de Drosoplila melanogaster. Comptes Rendu Acad, Sci. Paris 202: 1028-1029; GWB, R.L. Anderson, and J. Maxwell. 1937. A comparison of the diffusible substances concerned with eye color development in Drosopphila, Ephestia and Habrobraucon. Proc. Natl. Acad. Sci. 24: 80-85.

63. GWB. 1937.Development of eye colors in Drosophila: Fat bodies and Malpighian tubes as sources of diffusible substances. Proc. Natl. Acad. Sci. 23:146-152.

64. GWB and B. Ephrussi. 1937. Development of eye colors in Drosophila: Diffusible substances and their interrelations. Genetics 22: 76-86.

65. GWB, C.W. Clancy, and B. Ephrussi. 1937. Development of eye colors in Drosophila: Pupal tranplants and the influence of body fluid on vermilion. Proc. R. Soc. Lond. Ser. B 826: 98-105; M.H. Harnley and B. Ephrussi. 1937. Development of eye colors in Drosophila: Time of action of body fluid on cinnabar. Genetics 22: 393-401.

66. R.M. Burian, J. Gayon, and D. Zallen. 1988. The singlular fate of genetics in the history of French biology 1900-1940. J. Hist. Biol. 21: 357-402.

67. A. Lwoff. 1979. Recollections of Boris Ephrussi. Somatic Cell Genet. 5: 677.

68. H.F. Judson. The eighth day of creation. Simon and Schuster, New York, 1979, pp. 356-357.

| <<前の章 |

TOP |

次の章>> |

|

Copyright (C)

2014 Chiharu Nakamura All Rights Reserved.

|

|